SG作製のための試行実験

- 2024/12/28 15:51

- カテゴリー:実験・研究

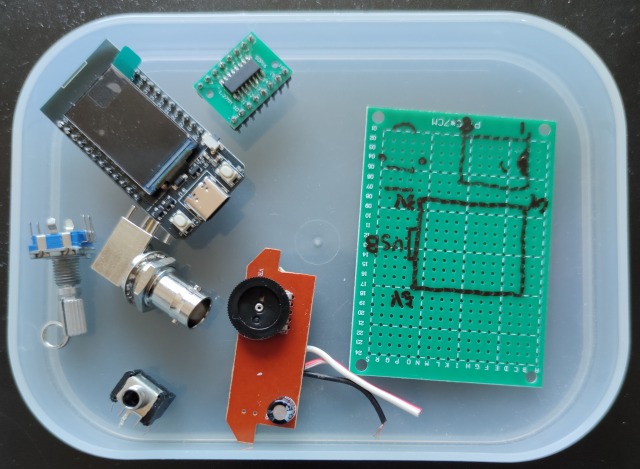

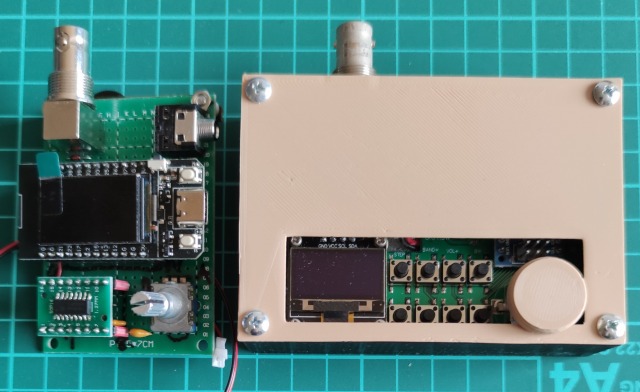

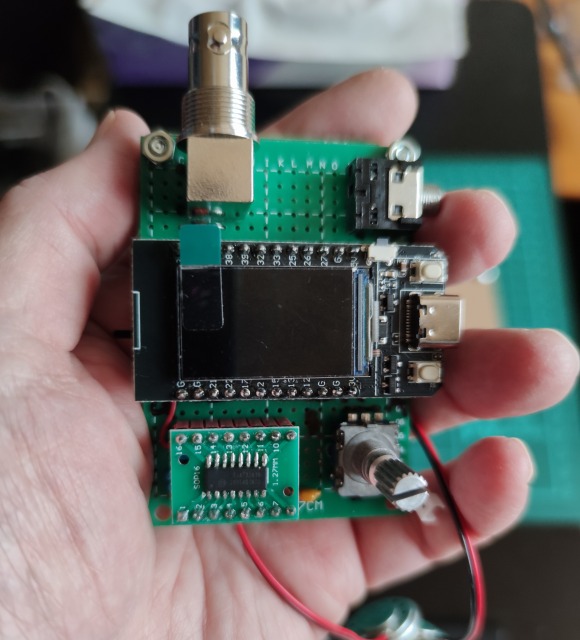

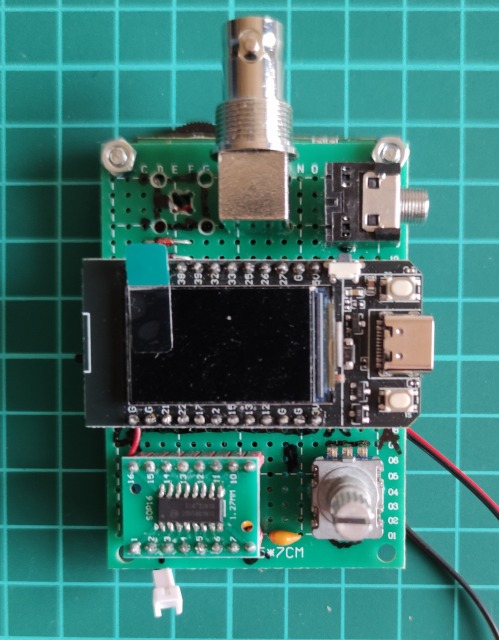

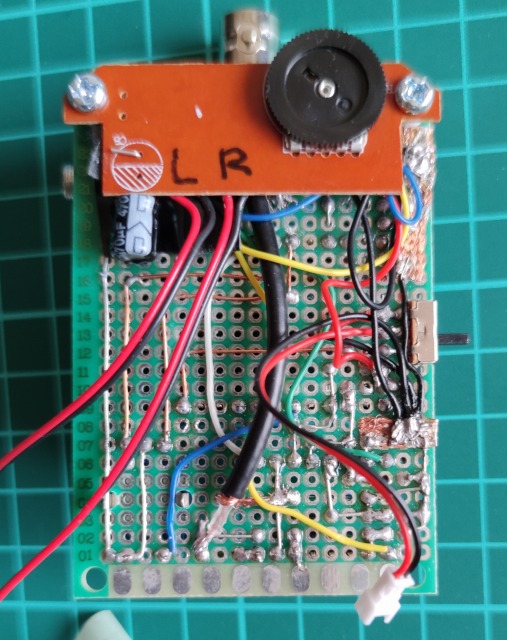

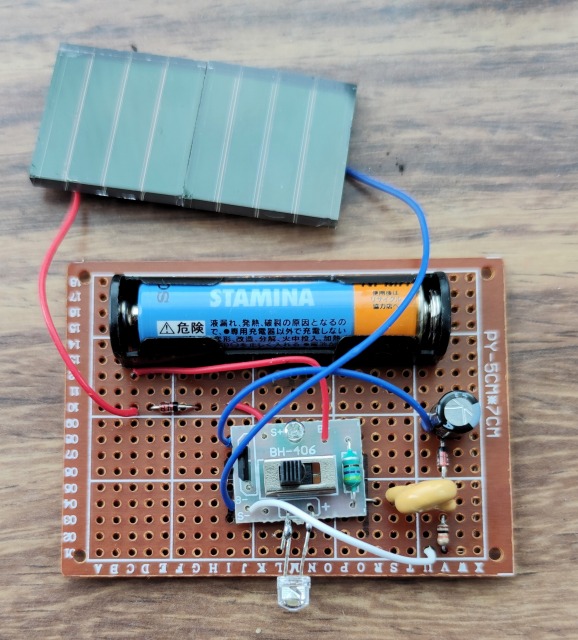

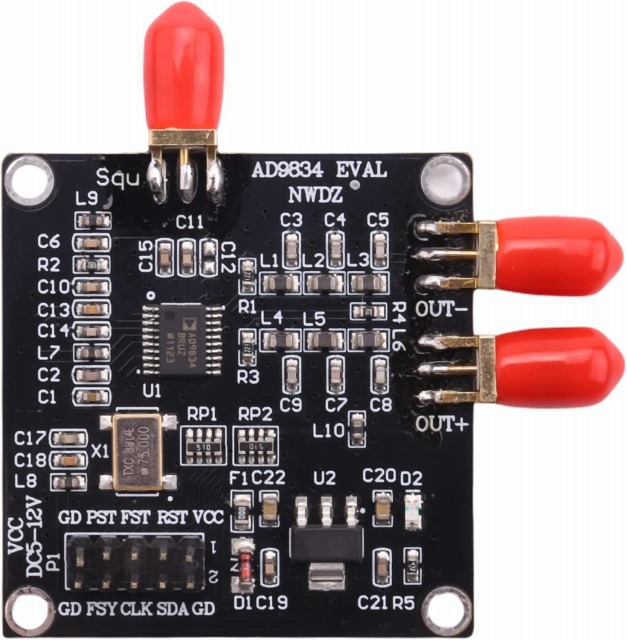

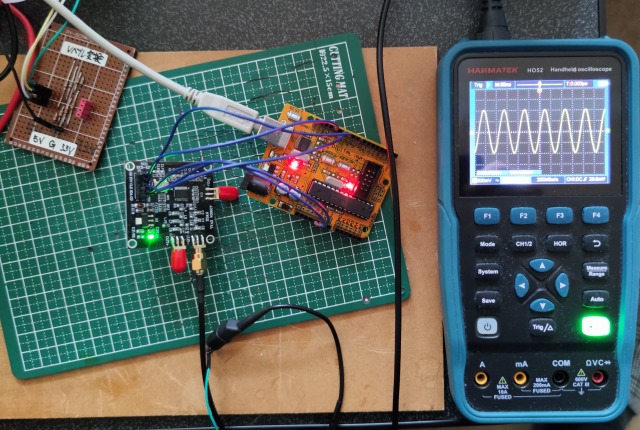

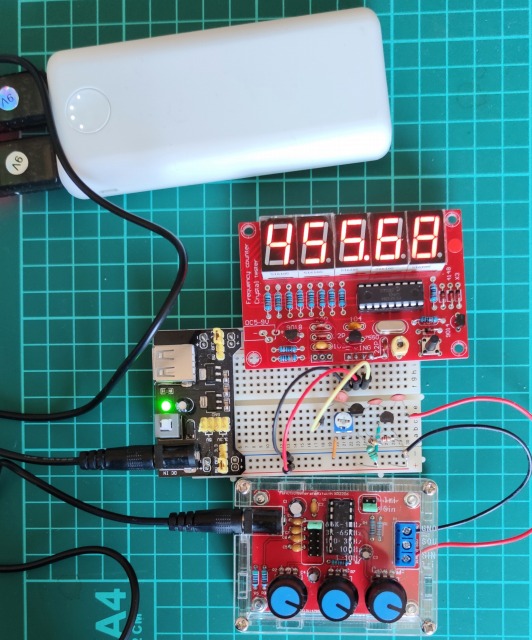

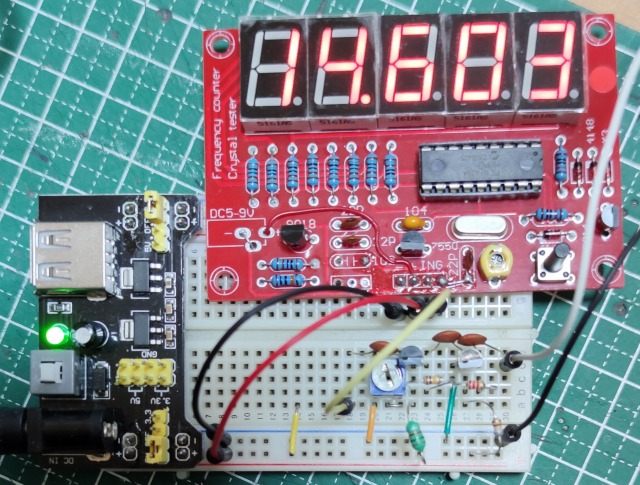

SG(シグナルジェネレータ)を作製しようと購入していた「AD9834DDSモジュール」と「周波数カウンターキット」を使うために実験

AD9834DDSモジュール

arduinoでコントロールすることにしてUNOと接続し簡単に動作確認してみる

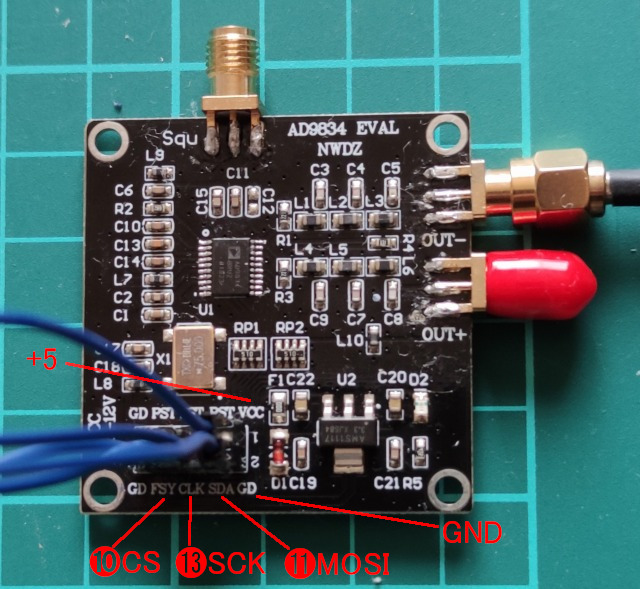

UNOとの接続はSDI

CLK: ⑬SCK(H/W)

SDA:⑪MOSI(H/W)

FSY:CSは⑩ピンを使用(LOWで選択)

電源は+5(モジュール上で3.3Vにしている)

当初,アナログ出力をオシロスコープで計測できなかったため,ボードが異常かと思い基板上の半田をやり直してみたが変化なし

実は出力レベルが小さくてオシロスコープのAutoボタンでは検出できなかっただけで手動で電圧レベルを変更したら計測できたので問題なかったことが判る

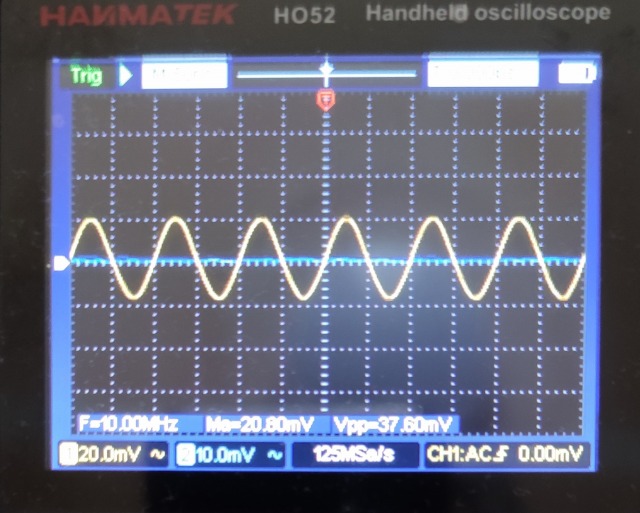

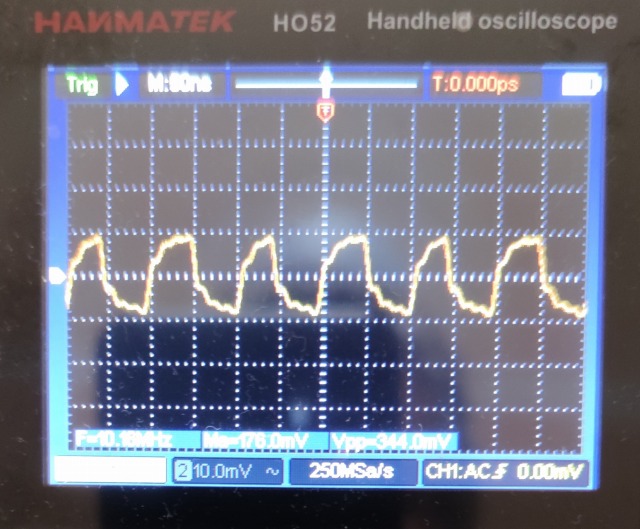

後で確認したところ10MHz時20mVしかない,更に周波数が上がると低下する

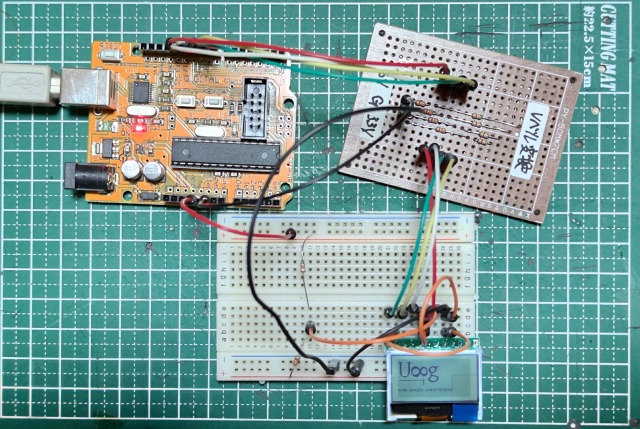

周波数を操作するためロータリーエンコーダを接続しSDI接続のディスプレイを接続

しかし,ディスプレイの表示がU8g2ライブラリでDDSモジュールのSDI制御と被ってしまい操作不能となったため断念

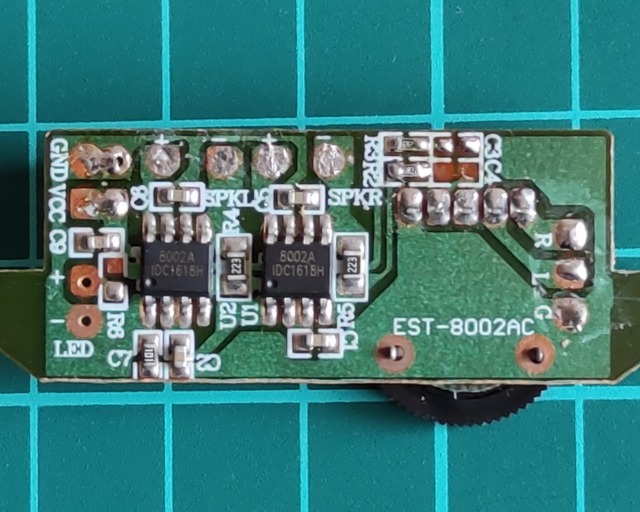

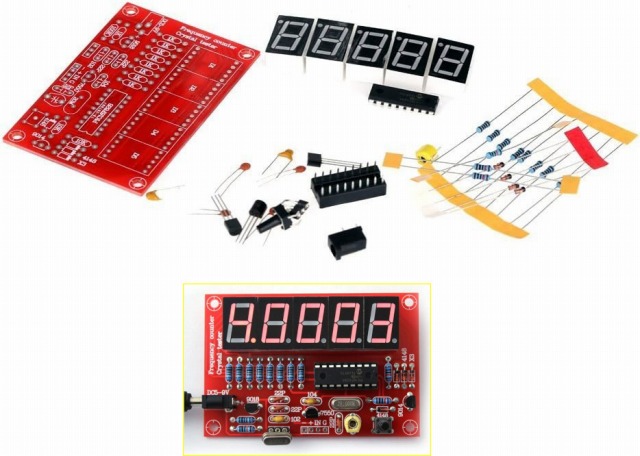

周波数カウンターキット

SGを作製するにあたり,懐かしきミズホ通信「DX-555」が欲しかったので見映えをマネしたいと思って7セグLED表示のキットを購入しておいた

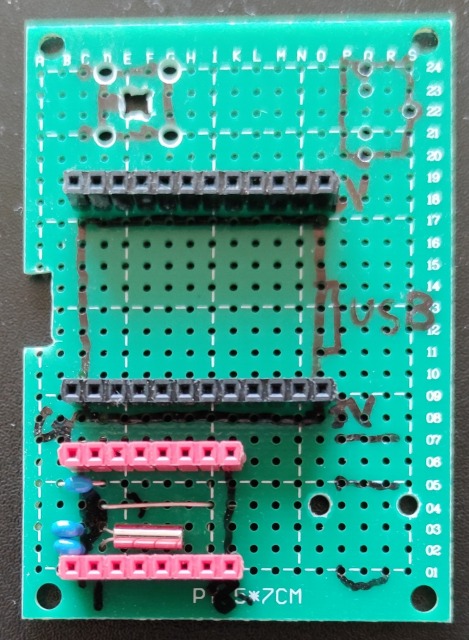

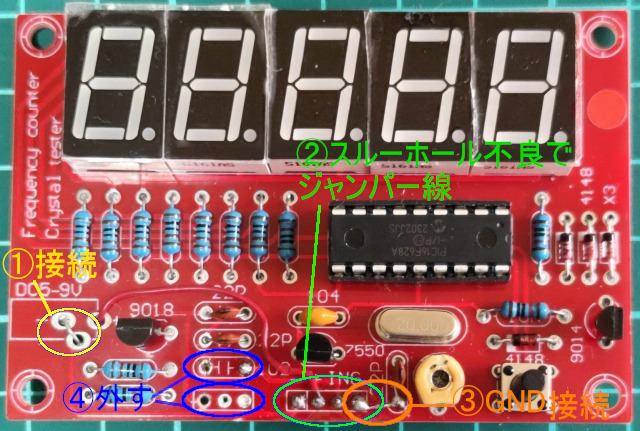

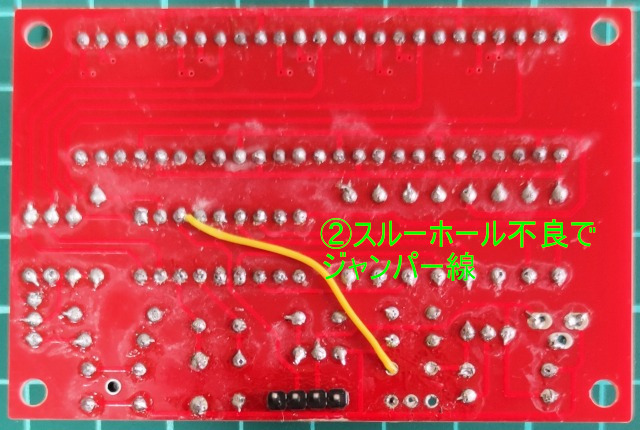

キットを作製(2台)すると1台が動作不良で,調査したところ1つはスルーホールの接触不良,2つ目はPIC用のクロック調整であまり綺麗な発振でなかったがトリマーの操作で動作はするようになった

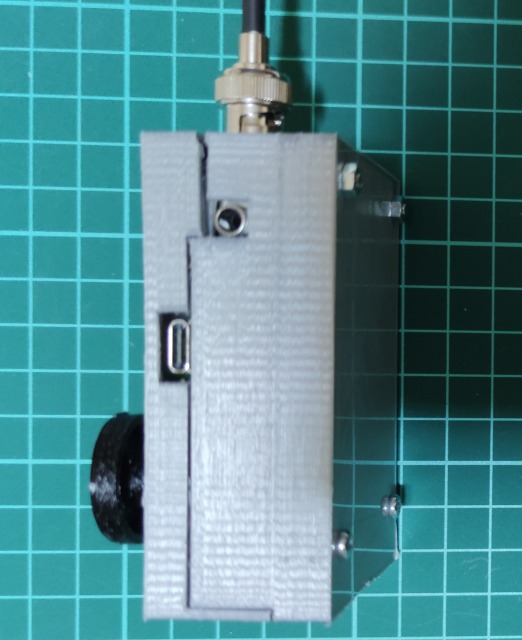

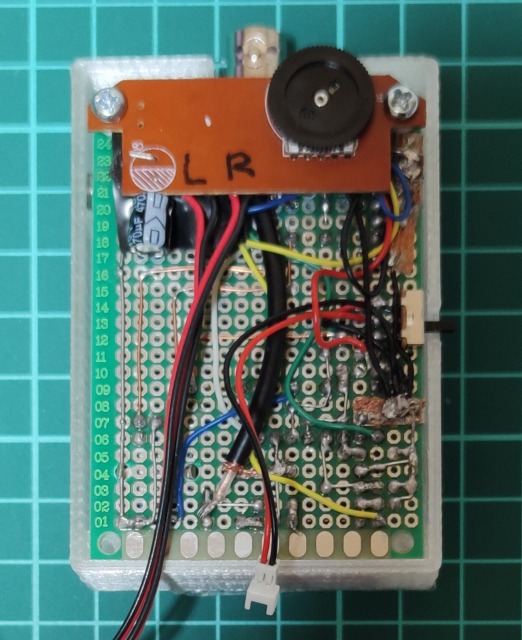

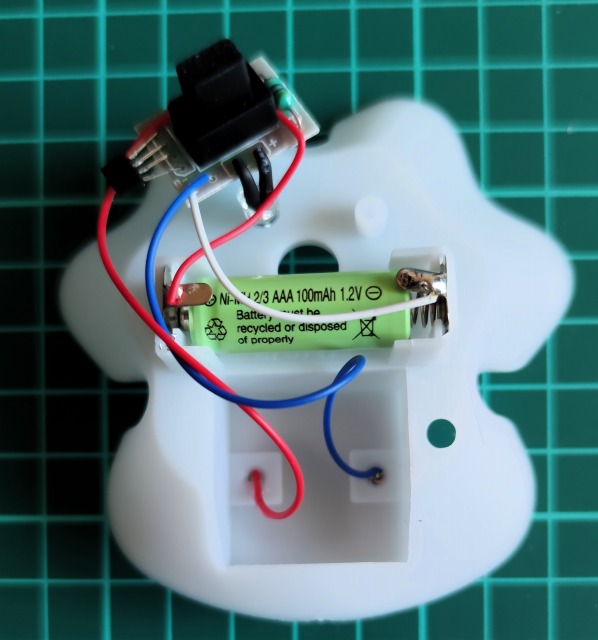

①電源ジャックの合う規格のアダプタがないため電源はピンから供給するが,ジャック挿入時にGNDラインが接続させるようになっているので結線

②ケース設置時ピンが前面では邪魔になるので裏に向けて接続(ブレッドボードでも扱いやすくなる)

③測定入力用のGNDピンは基板のパターンになく接続されてないので隣のパーツのGNDに接続

④外部入力時に影響するので水晶測定用のコンデンサを外す(ついでにソケットも外した)

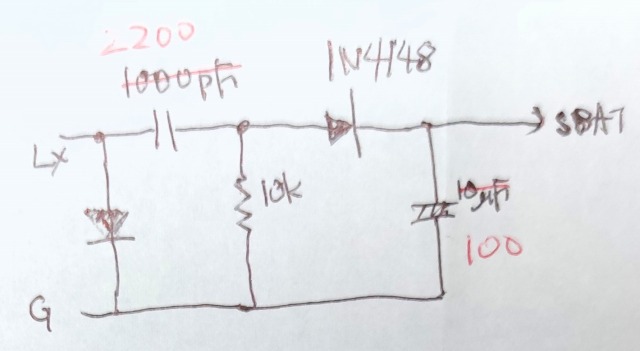

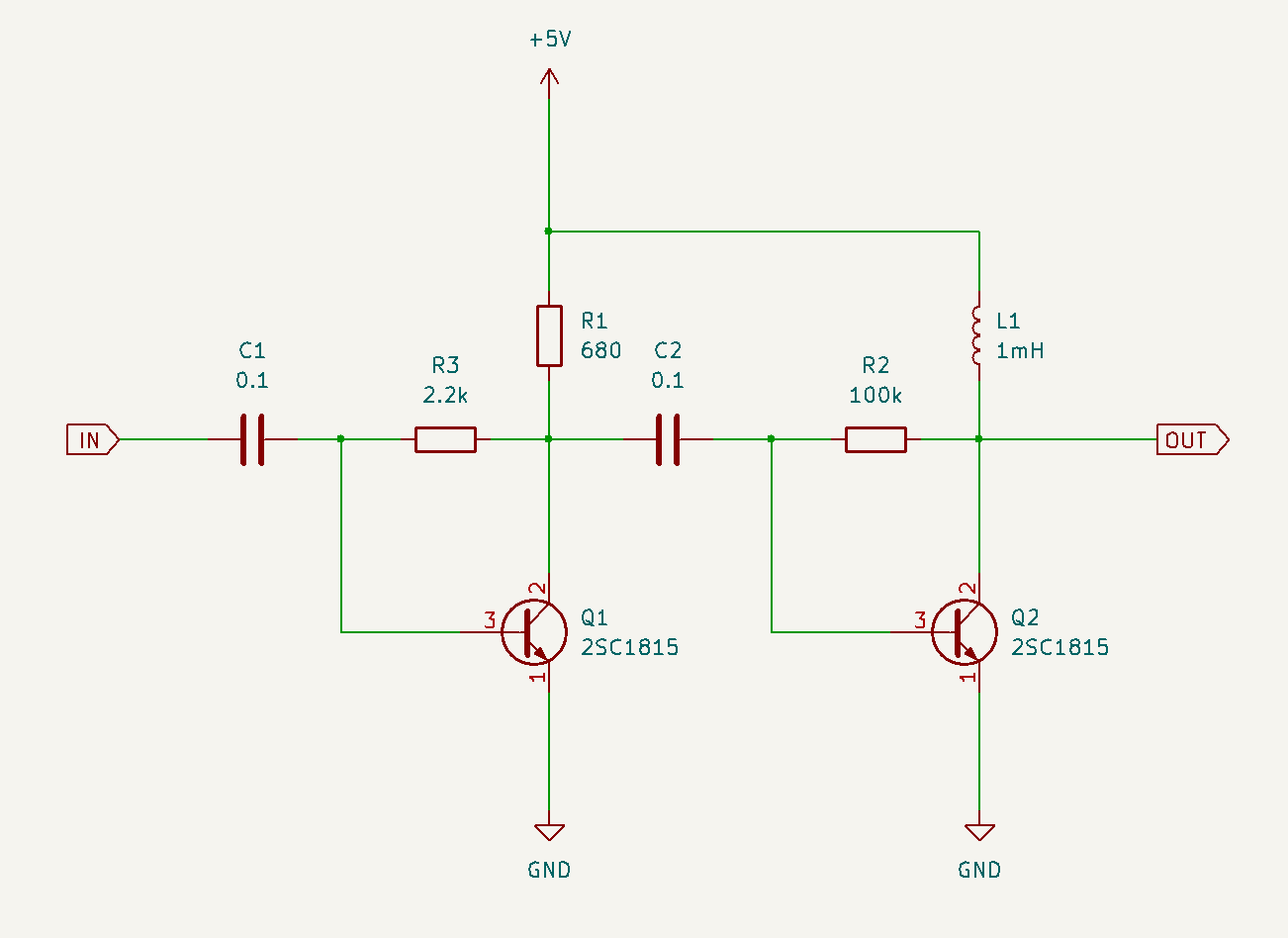

このキットは安価であるが入力をPICに直入れているのでTTLレベル(5V)でないと測定できないため感度を上げるアンプが必要となる

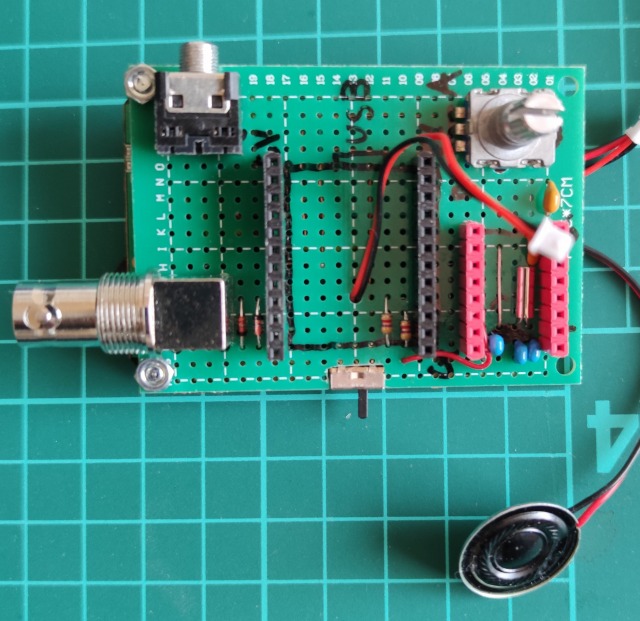

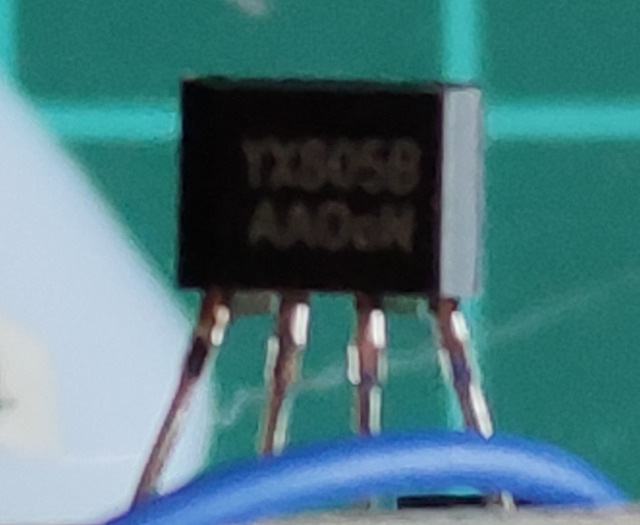

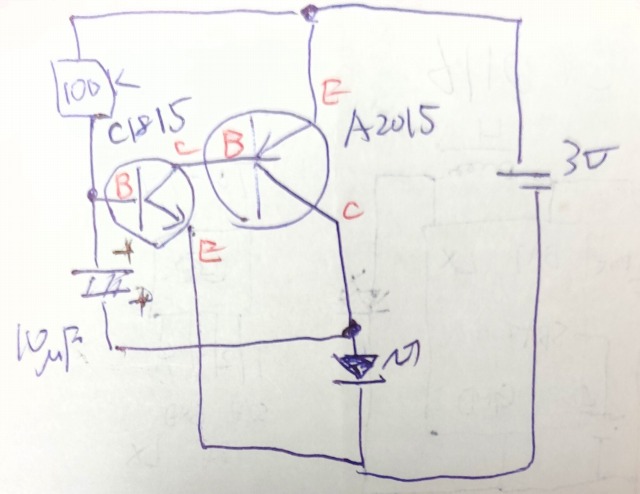

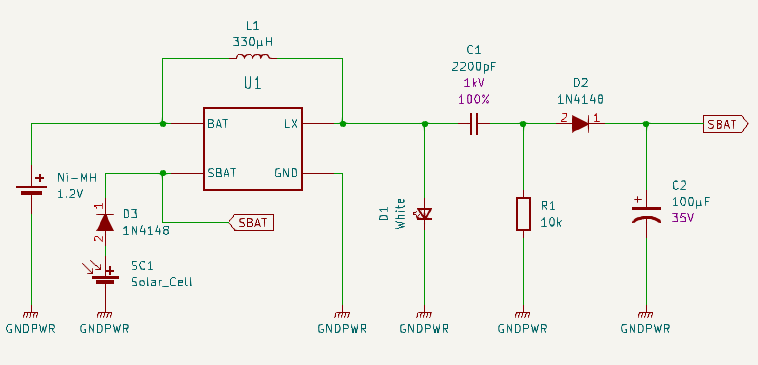

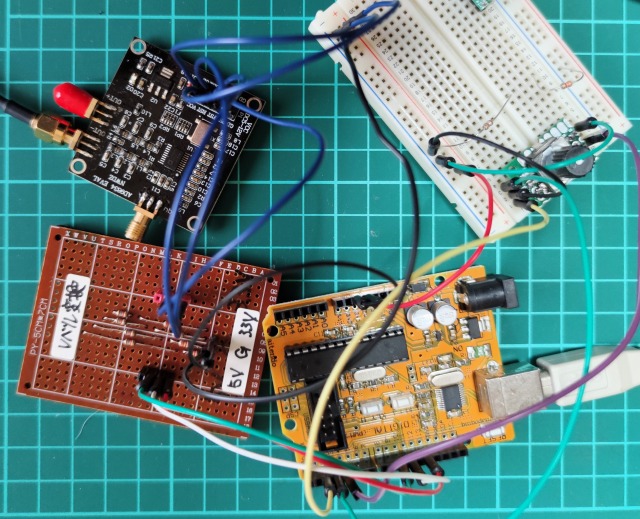

2SC1815を使って1石で増幅させてみたのだけど・・・どうも上手く動作させれないため宮甚商店さんの回路を参考に測定できるようにした

(注)デジタル計測にした時にOUT前のカップリングコンデンサを削除

1MHzまで出力できる簡易SGで入力を最低(約50mV)にして確認

周波数アップに向けて改良

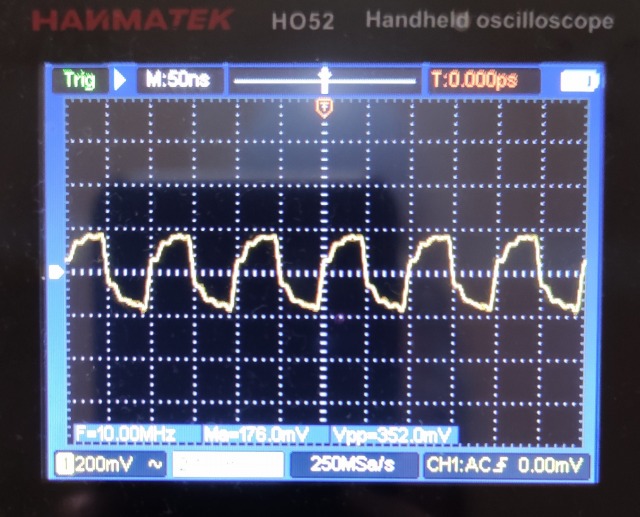

AD9834DDSモジュールと接続してみたところ12.4MHz位までは測定でき,水晶測定用のコンデンサを外すと14.6MHzまで可能になる

できれば30MHz,少なくとも21MHz位までは測定できるようにならないかパーツを調整してみたり別回路も設計して試してみたが上手くいかない

アンプの電圧を上げればいけると思うのだけど,5Vに執着していて最終手段として9Vにすることも視野に入れるかと思っていた時,計測はデジタル出力を使えばいいじゃない

ってことに気付きAD9834DDSモジュール側のスケッチを調整

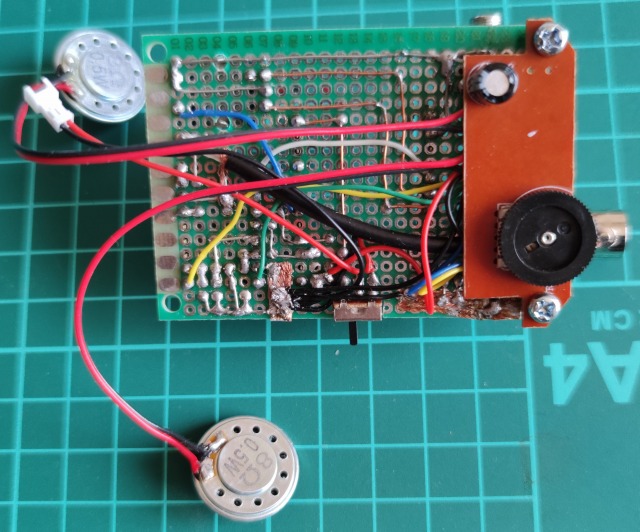

AD9834の日本語版説明書が判りにくく英語版を兼用してなんとか理解して実験してみる

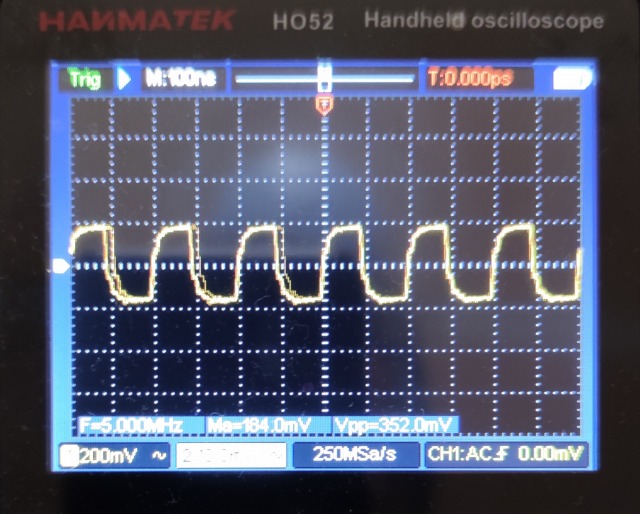

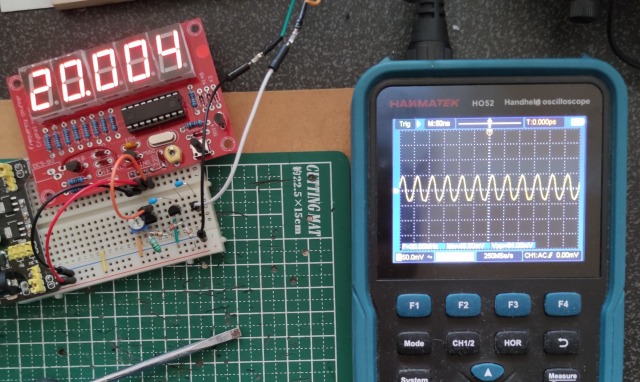

10MHz出力

①CMD_OPBITEN=1でSIGN BIT OUTをイネーブルにしただけ

これでデジタル出力がONになるが周波数が半分となる

②CMD_DIV2=1にして分周なしにする

デフォルトだと分周されるので分周しないようにONにするとアナログ(サイン波)と同じ周波数での出力となった

③CMD_SIGNPIB=1を②に追加してコンパレータ使用

説明ではコンパレータを通すことにより方形波になるとの事だが変化がないことが判る

出力はTTLレベルになるようなネットの情報もあったが,どうやらそうでもなくVpp340mVってところであった.

しかたないのでデジタル出力でもアンプを通して計測することにしたところ20~21MHzまで計測可能になったので良しとする

以下はデジタル出力を周波数カウンタ表示しながらアナログ出力をオシロスコープで計測している(10~20MHzへ100kHz単位でアップさせて確認したところ)

尚,デジタル出力をONにするとアナログ出力も若干アップするようで見え難いがVpp84mV(DIV50mV)となっている

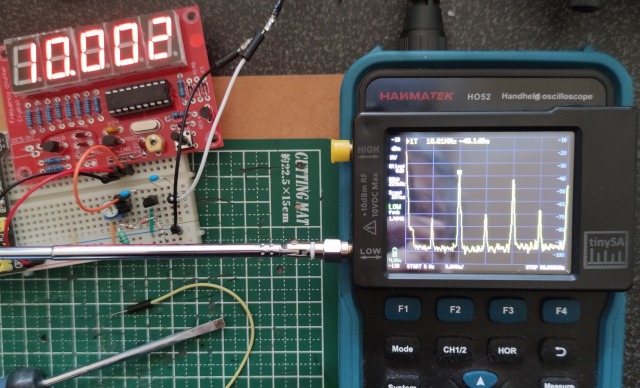

tinySA(スペクトラムアナライザ)で10MHz時の出力を確認

最大が10MHzで低調波と高調波が確認できる

サイン波出力のみだが出力レベルの変更もできるようにしたいかな

現時点の確認用スケッチ(TAB4,SJIS)