Windowsタブレットを購入した

- 2026/02/01 20:31

- カテゴリー:携帯端末

スマイルSALEで安価(36k)だったこともあり,BNCFの2in1のWindows11タブレットを購入(Amazon)

Windows利用における「Chuwi Lapbook SE」の代替えに使用する予定(LapbookSEは既に主にLinuxMINTにて利用している)

縦横のサイズは使用しているAndroidタブレットと同じで,厚みは3~4㎜程異なるが感触は変わらない

この「NewBook11」も既に詳しく紹介しているサイトがある(サイト1,サイト2)

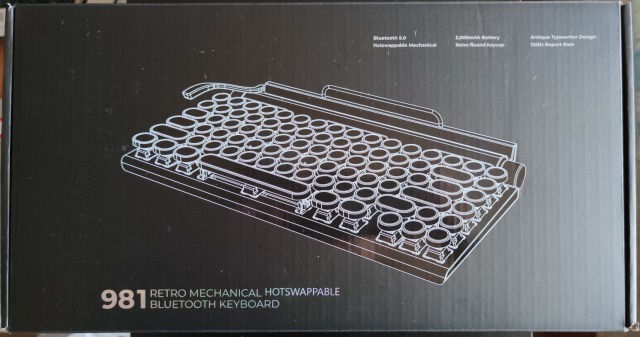

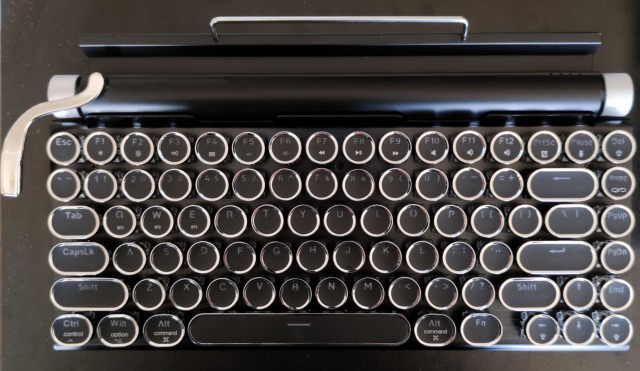

このサイズだと付属キーボードでは不満が出そうなのでスタンド付きで楽しめそうなタイプライタ風キーボードも購入(Amazon)

木目調があるが印刷で見た目が今一つとの評価があったので,まず外れがない黒色にした

キートップが丸いのが良いが,あまり深みがないので打ち難い

また青軸とのことだが,あまり打鍵感が良くないように思える(前に購入したK68の方が良い)

「NewBook11」をスタンドにセットすると見た目はとても良い感じとなる

インテリアとしては良いが,持ち運びには不向きか

(追加)

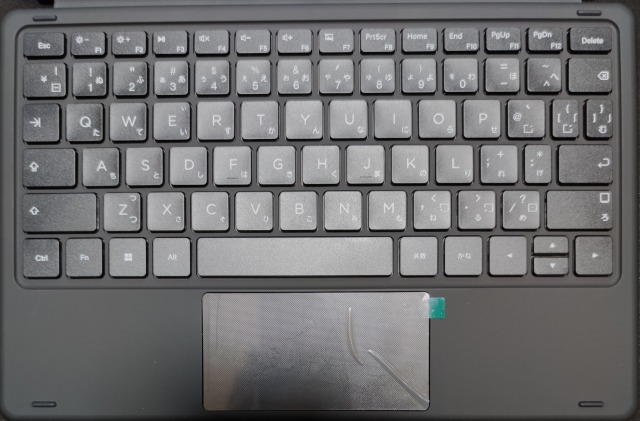

付属のキーボードを良く観るとJISになっていた

USの方が良かったのだが・・・仕方ないか