WBGT表示装置の作製

前々から考えていたWBGT表示装置を作製する

WBGTとは暑さ指数の事でアメリカで海兵隊新兵訓練時の熱中症リスク指数として利用しはじめたそうで,今日では夏場の作業現場での熱中症リスク指数としても利用されている

簡単に説明すると人の暑さの感じ方は気温だけでなく湿度や風によっても変わってくるので,それらを考慮した暑さを定量化したという訳だ(詳細は検索してほしい)

装置仕様

正確なWBGTを求めるには「黒球温度」「湿球温度」「乾球温度」が必要であるが黒球を準備するのが大変なため気温と湿度から割り出す簡易版で表示することにする

12時間分のログを記録して表示可能にする

現場で利用できるよう持ち運び可能にしたい

ハードウェア

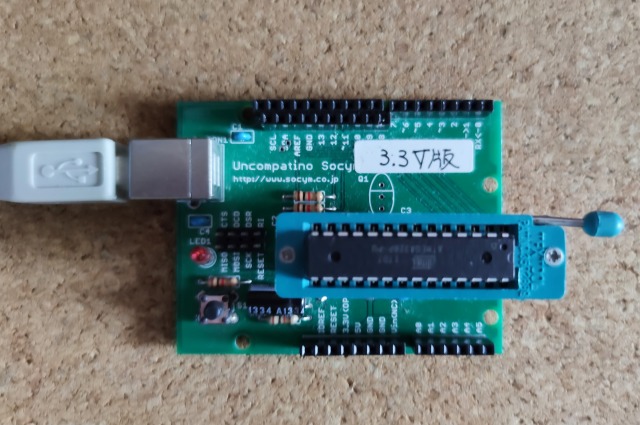

- ATMega328P(3.3V)→ OLED利用のためATtinyではメモリ不足

- 0.91インチOLED(128x32)

- SHT31(温湿度センサ)

- バッテリー(未定)

- ケース(未定)

ソフトウェア

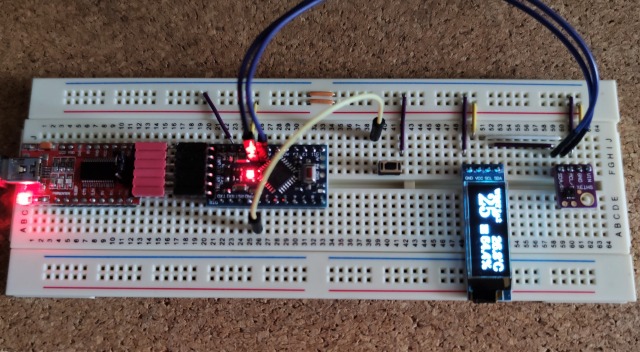

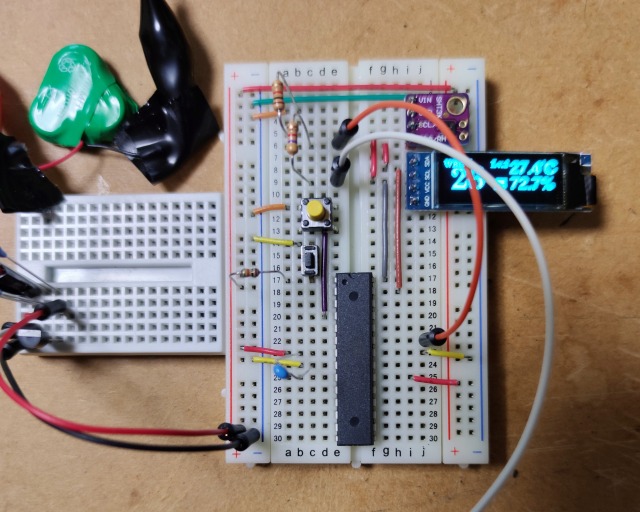

先ずは「arduino pro mini」を使ってブレッドボード上でソフトウェアを開発

ポータブル化のため低消費電力する必要がありウォッチドックタイマーを利用(ハングアップにも対応)

OLEDで利用するフォントの選択でデータサイズが巨大になるが,U8glibでは数字だけ利用するためのフォントも選択できる

フォント名の後に「r」が付くと0x7f(つまり7bit)まで「n」は数字のみとなる

(参考までに)プログラムソース

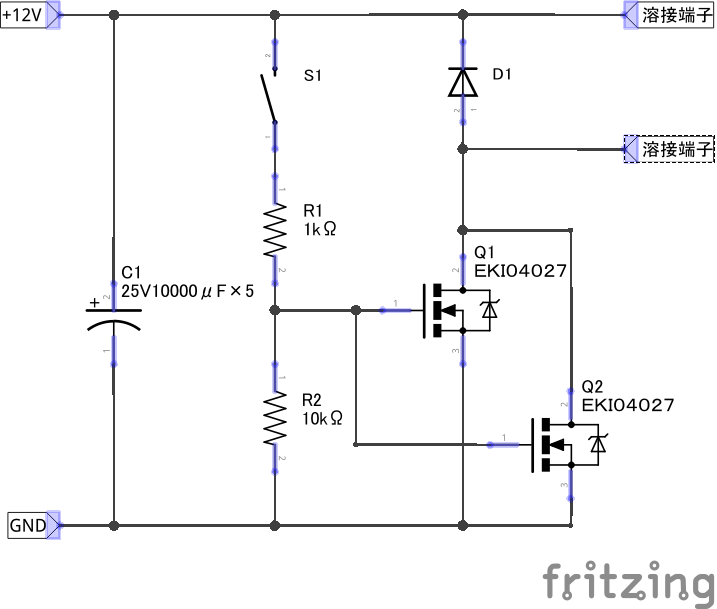

電源設計

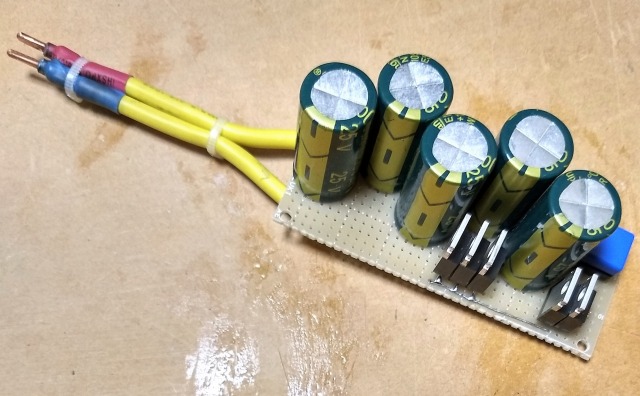

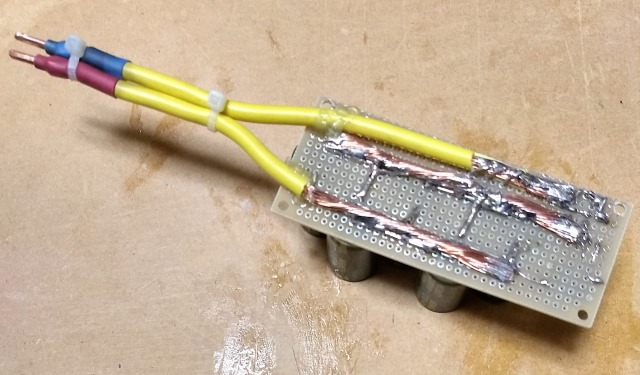

バッテリーは最悪でも毎日充電でも利用できれば良いので24時間持てば良い

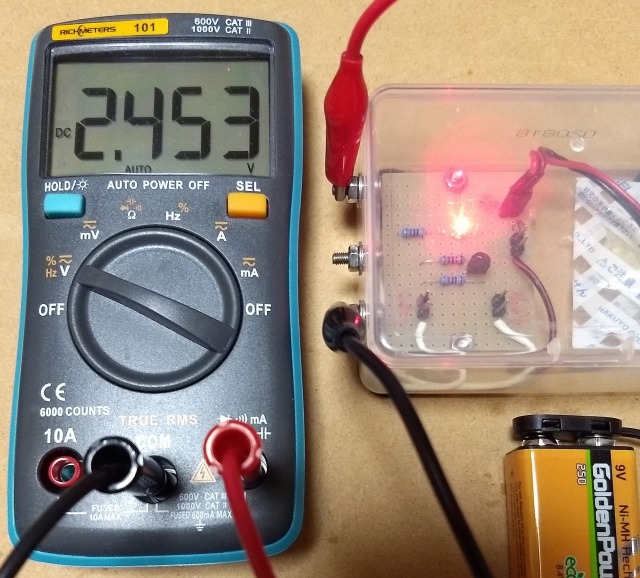

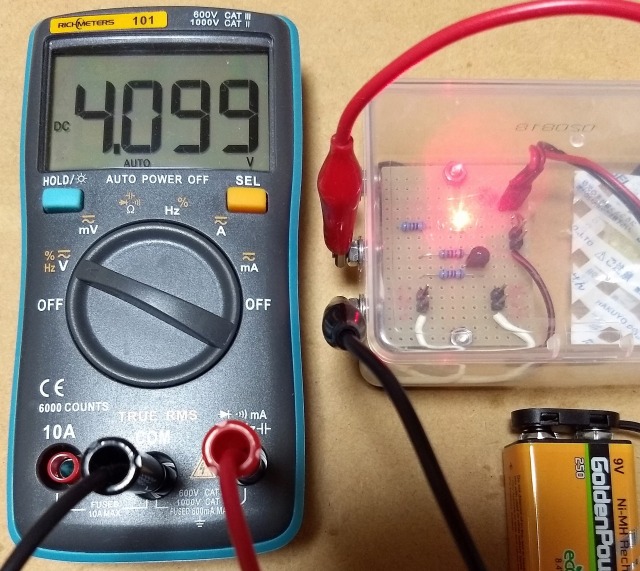

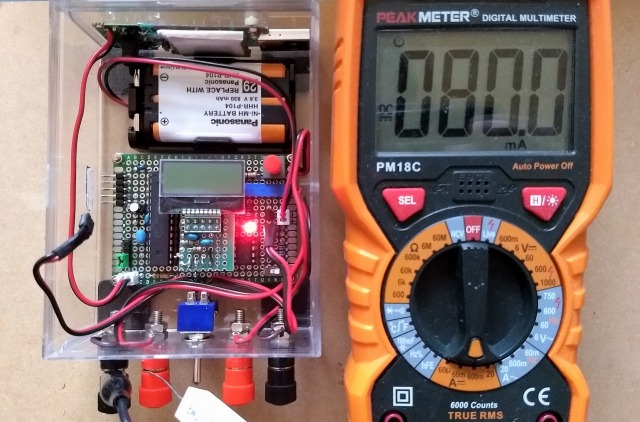

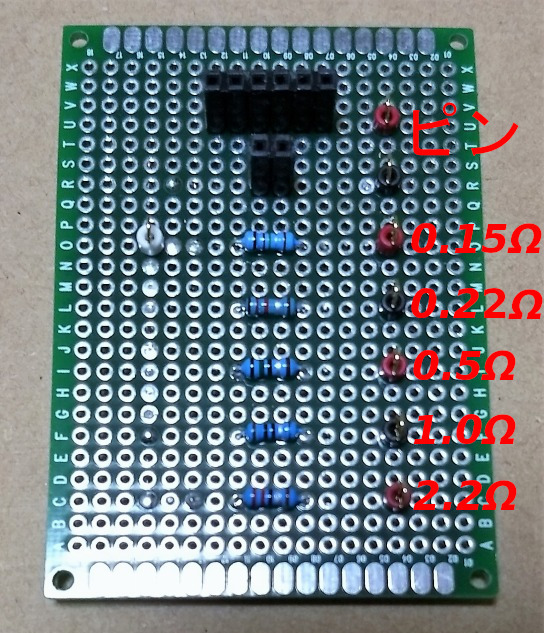

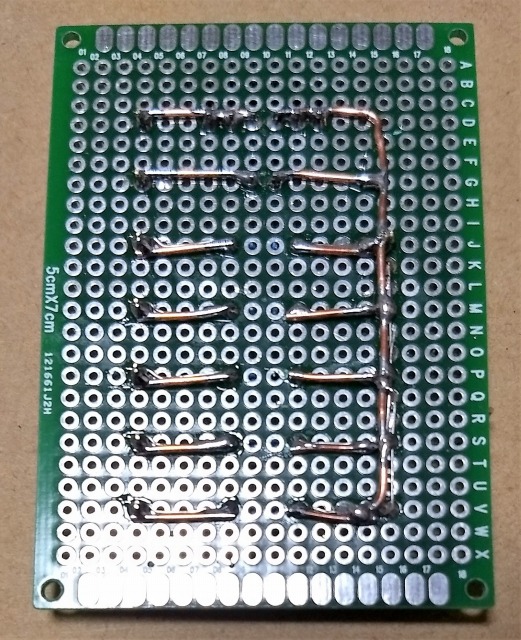

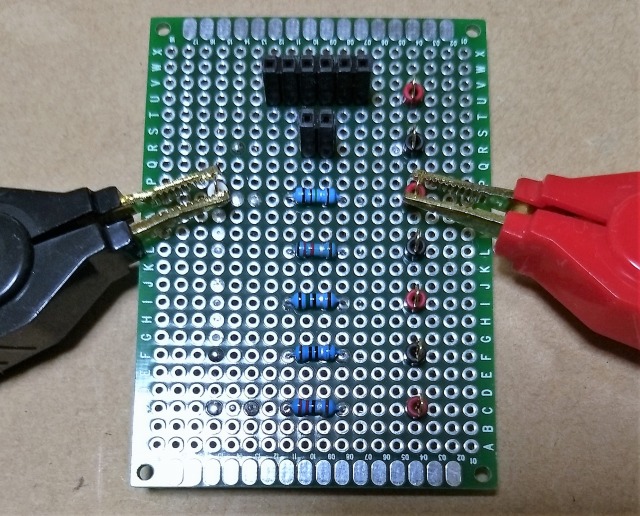

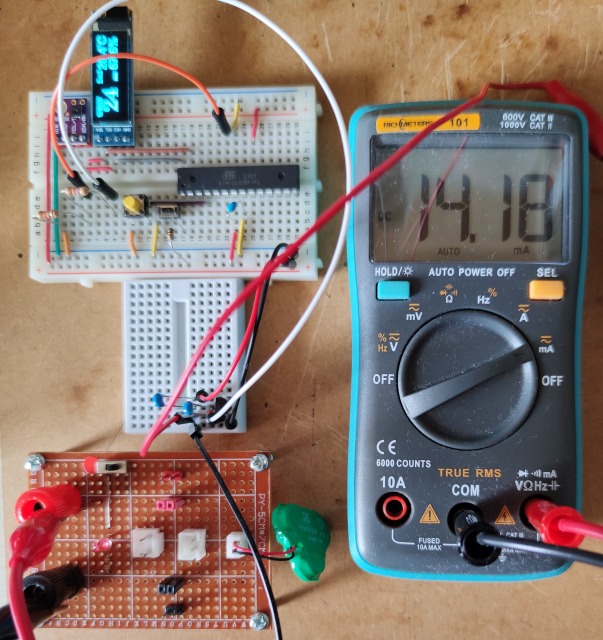

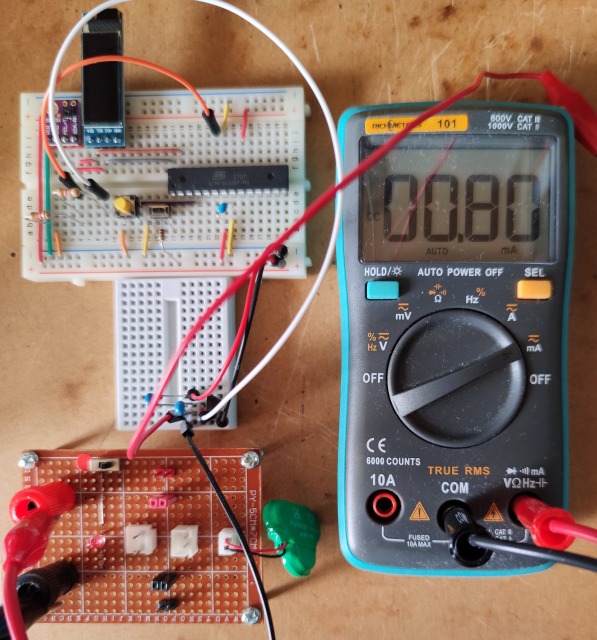

低消費電力化の余力を残しながらプログラムを完成させ実消費電力を推測するため実環境を作る

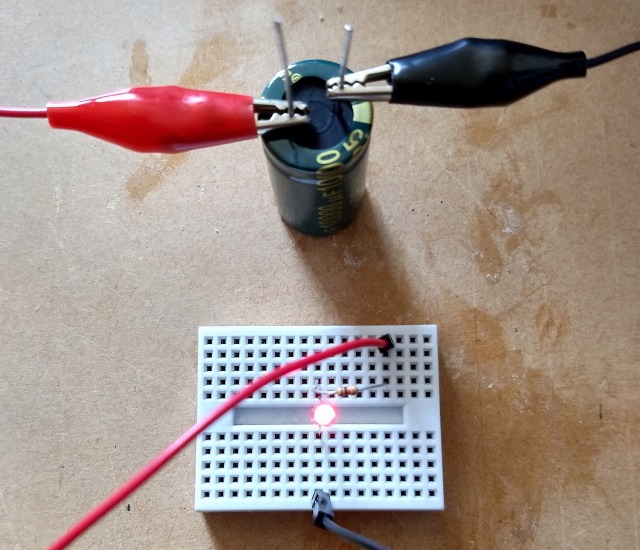

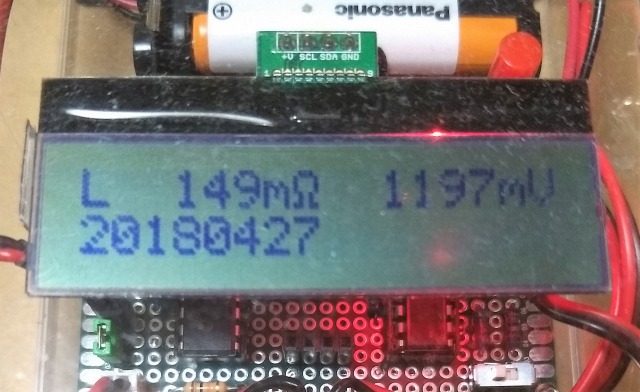

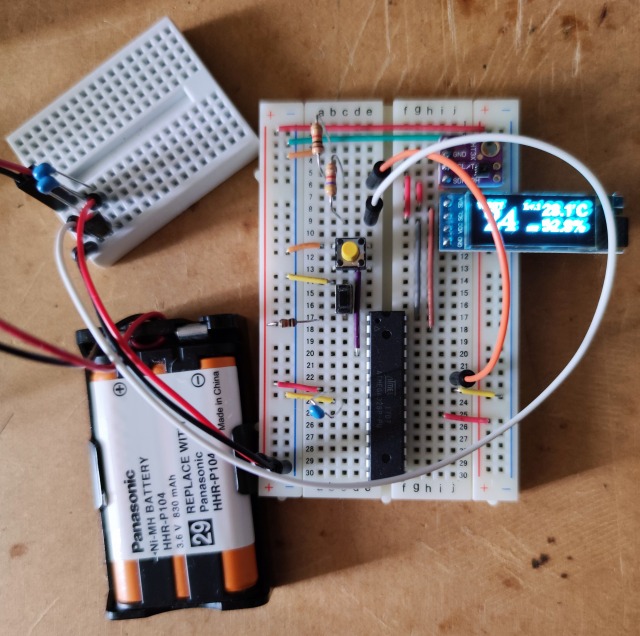

ATMega328P(3.3V)を作製してブレッドボードで試行

実行時14mA(~20mA),ウォッチドックスリープ時0.8mA,状態の割合から1~2mAH位になる見込み(Max.48mA)

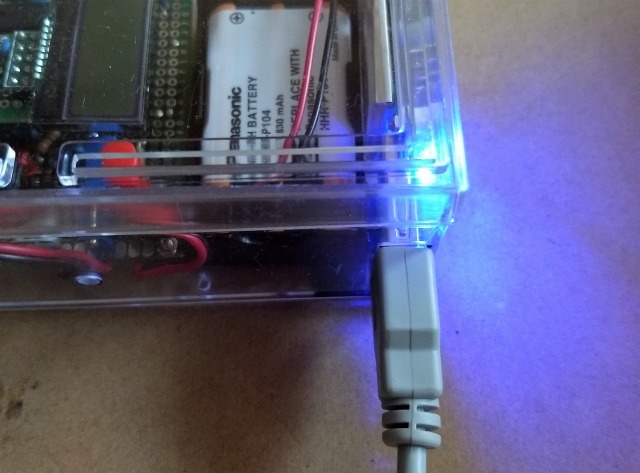

LEDライトから取り外しておいたNi-MH電池がコンパクトで(3.3Vが得られ)容量が十分そうだ

基本はUSBによる充電で太陽電池を利用した常時給充電は後で考えることにした

そして偶々思いついた非接触充電方式を試してみる(こちらを観て試してみたくなった)

ワイヤレス充電の試行

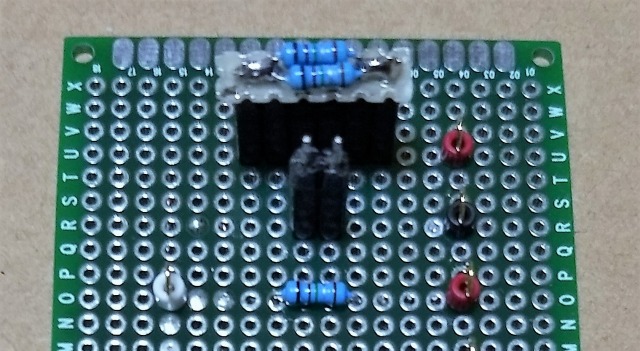

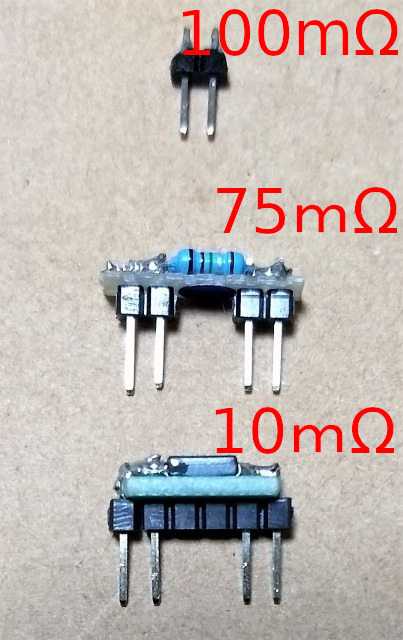

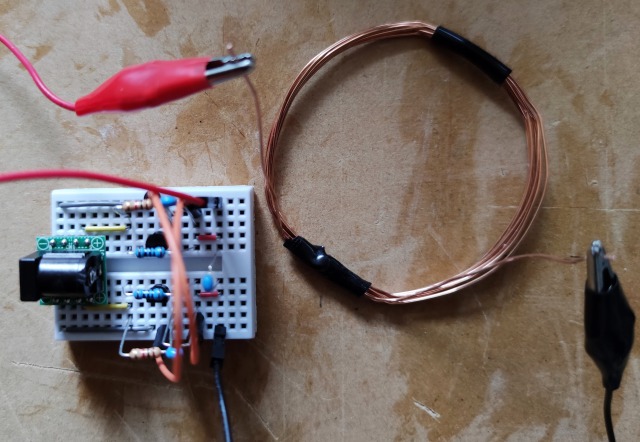

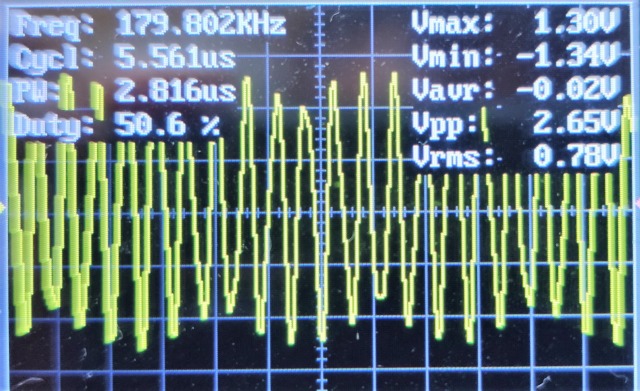

最終的なケースを考慮してコイルを作製(実はこの形では効率が悪い)して非安定マルチバイブレータで発振させる

オシロスコープで計測したところそれなりに発振

しかし残念ながらワイヤレスで十分な電力供給は行えなかったので失敗

コイルの問題だと思われるが調整は時間が掛かりそうなので次回に持ち越すことにする

ブレッドボードで実働確認

試作段階でバッテリ駆動させ確認

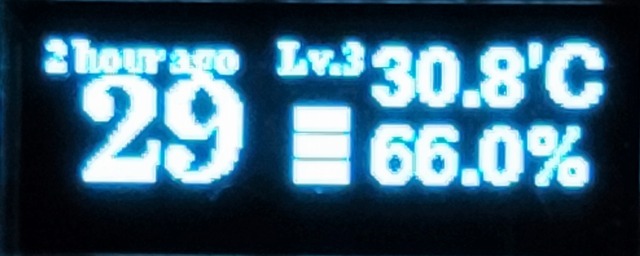

ボタンは1個,1クリックでWBGTと温湿度を表示,LvはWBGTのレベル(1~4)

表示は5秒で消えるが5秒以内にクリックする毎に1時間前の計測データを表示

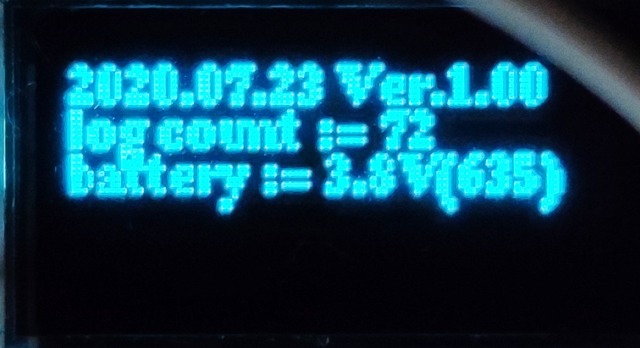

デバッグ用として長押しでは内部の状態を表示

1~2週間後もバッテリ電圧が3.8Vあったので十分な省電力であることが見込める