低抵抗測定器を完成させる(ハード)

こつこつ進めてはいたのだけど,ようやく簡易低抵抗測定器を完成させるところまで持ってきた

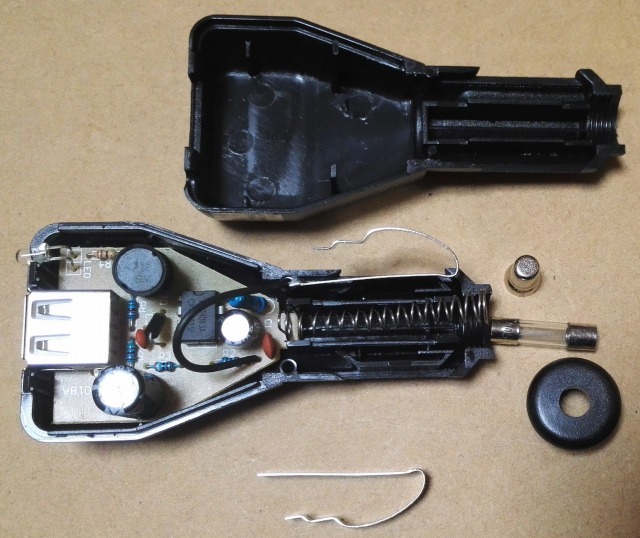

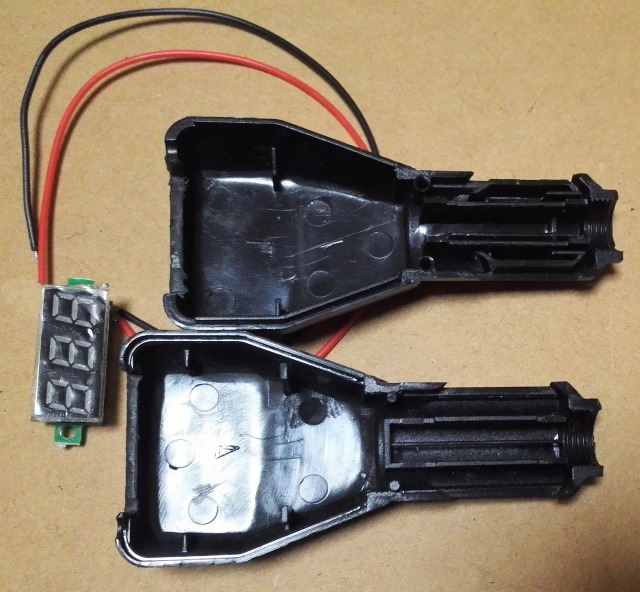

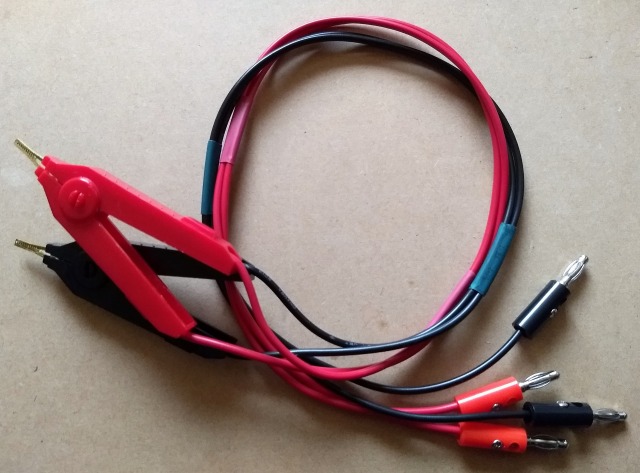

ケルビンクリップ

中華から購入したケルビンクリップを使用

周波数特性を気にする事がないため同軸にする必要もないので普通(少しは太い)のケーブルで作製

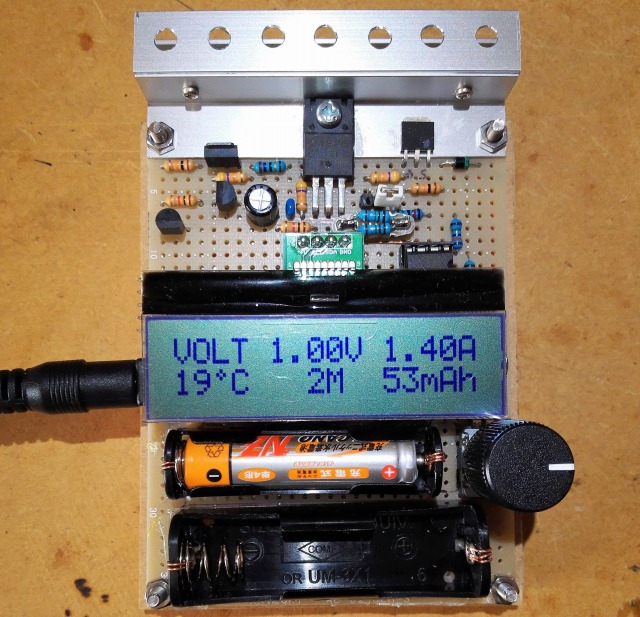

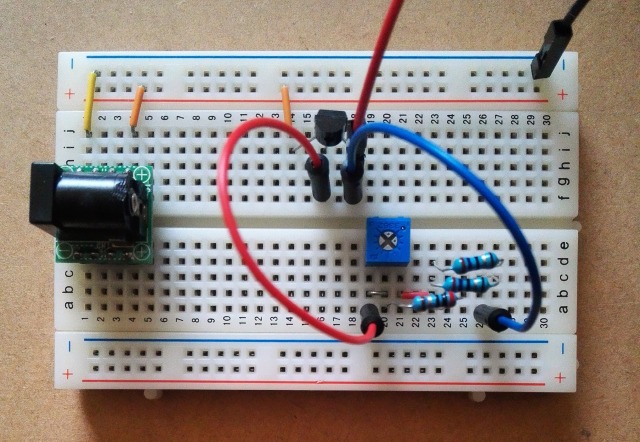

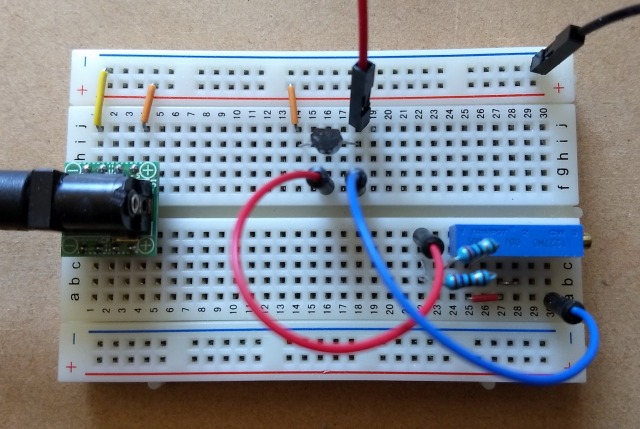

定電流回路

(基本は)LM317で定電流を生成するわけだが定電流値をmAにするかが悩みだった

結局,電源電圧の関係もあって80mA前後になるように調整できるようにした

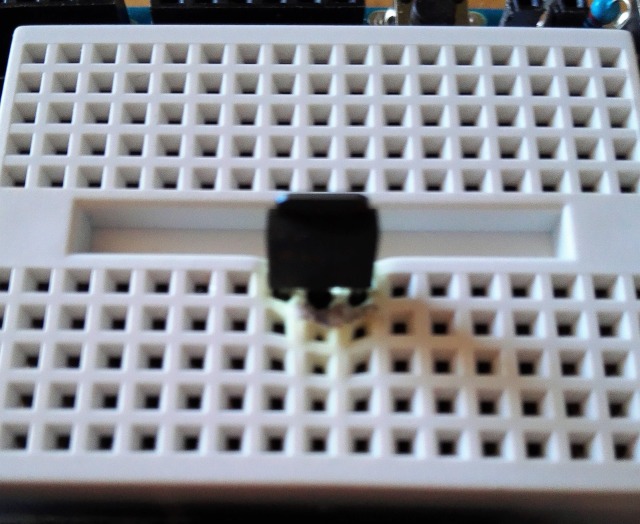

普通の半固定抵抗で良いかと思って実験したが電流値が安定しないので多回転半固定抵抗にした(縦置きが良かったのだけど手持ちが横置きだった)

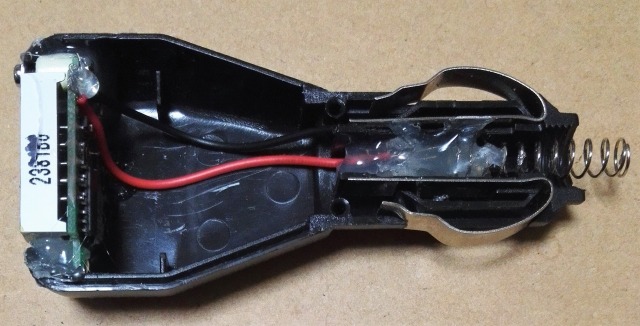

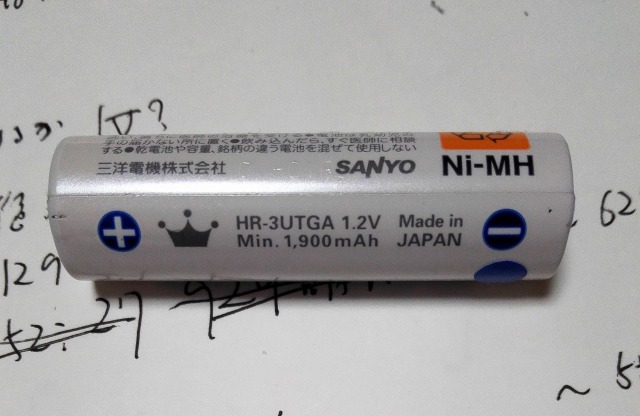

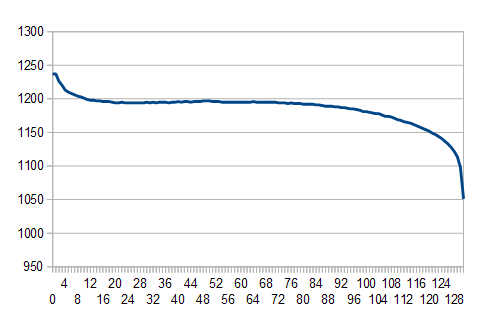

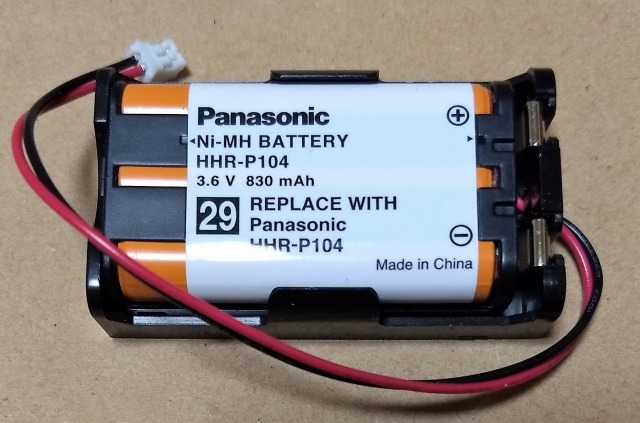

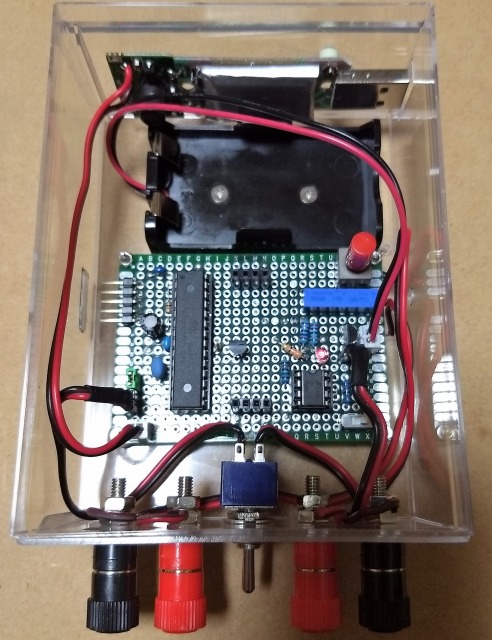

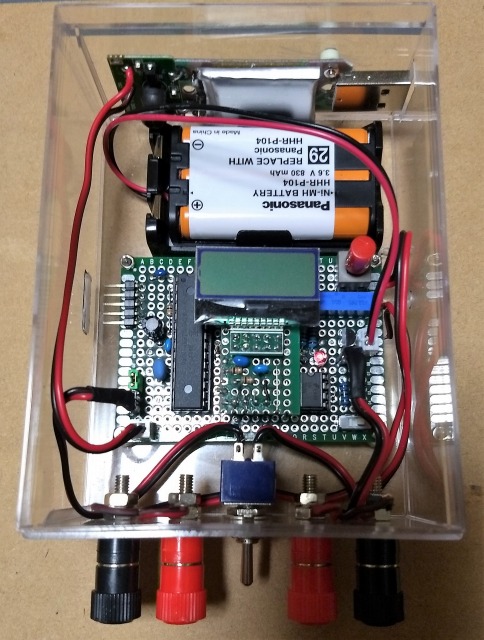

定電流用電源

4端子法を使用する上で2つの電源系統は個別にする必要があり,定電流用の電源はニッケル水素の3.6Vバッテリーを使用した

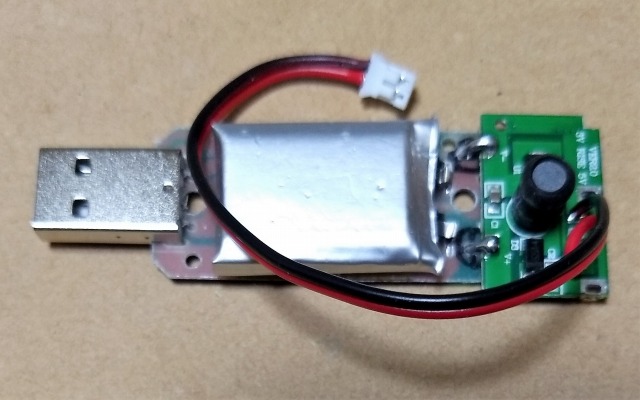

本体AVR用(低電圧測定)電源

今回の本体AVR用電源は5Vの必要がある

前々から考えていたダイソーの電子ライターとUSB電源の中身(DCDC)を連結して5Vを得る

このリポは200mAH程度であるが低消費電力であるため十分であることとUSBによって充電機能が付いているので便利

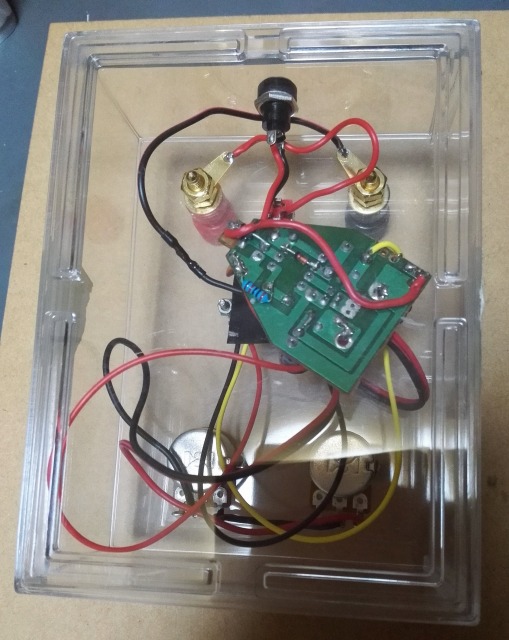

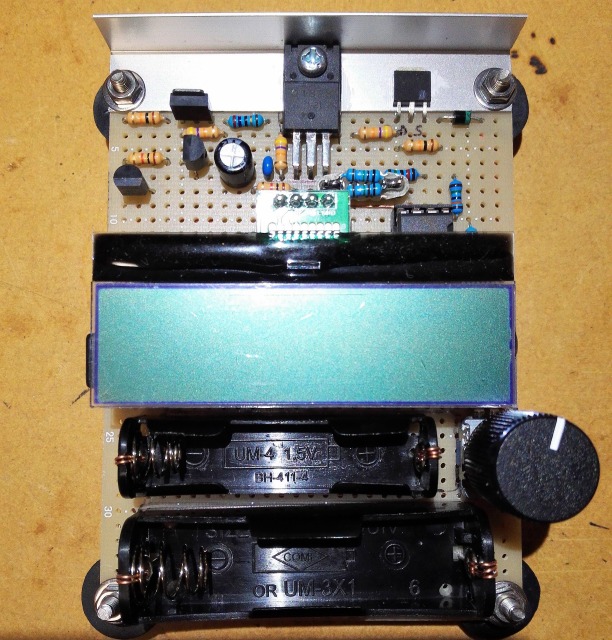

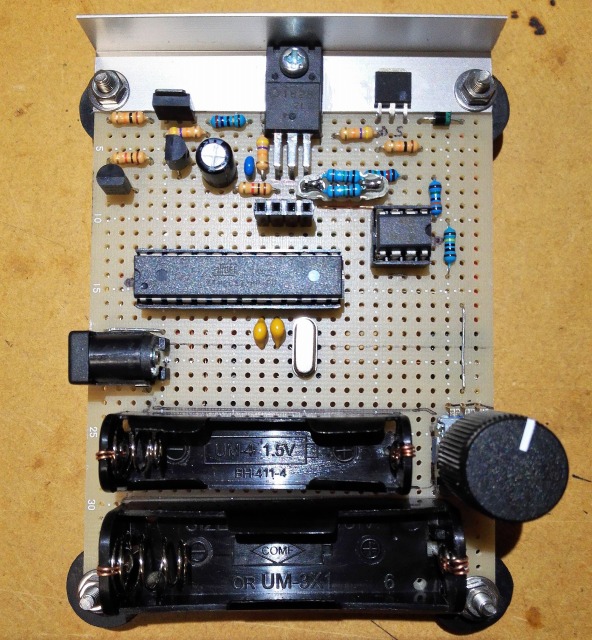

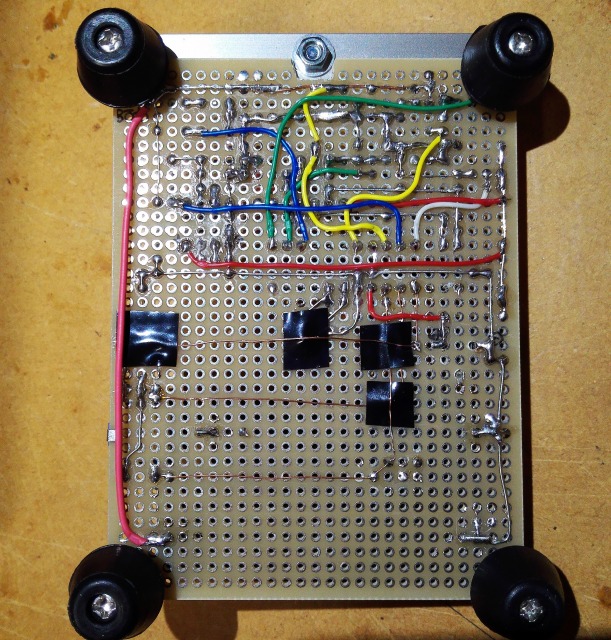

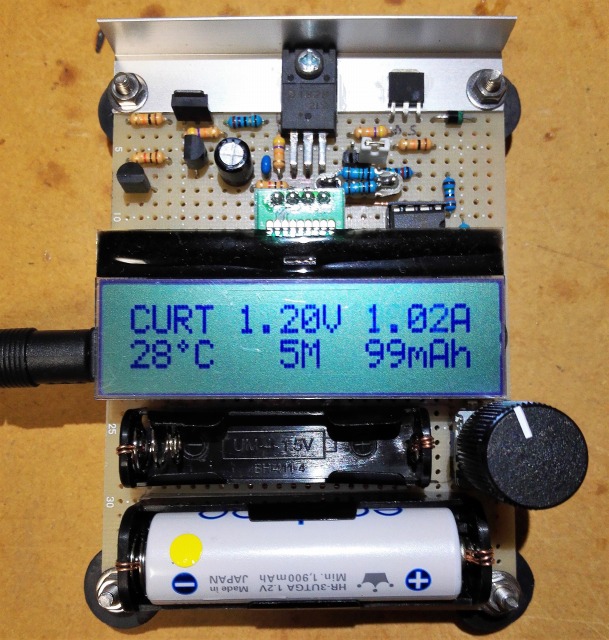

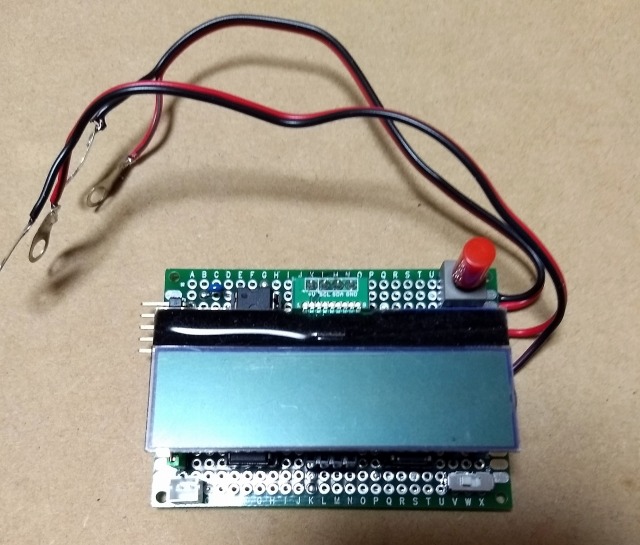

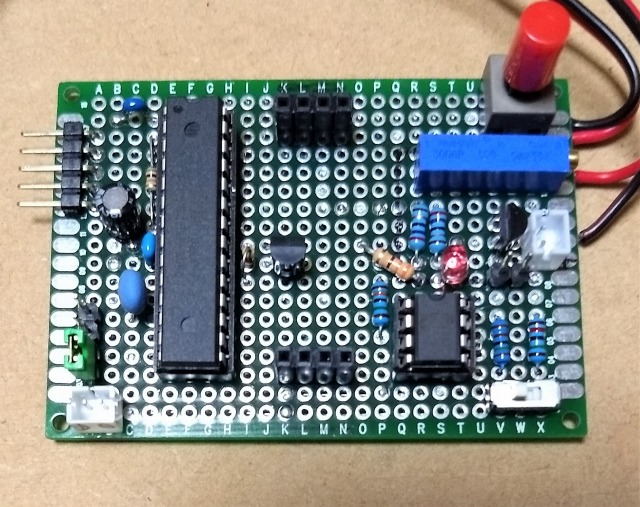

本体基板

実装の余裕があったので全部まとめてしまった

今回,電源部分にはPHコネクタを利用し圧着にはエンジニアのPA-21を使用

高価なペンチであるが定評通り綺麗に圧着でき満足している

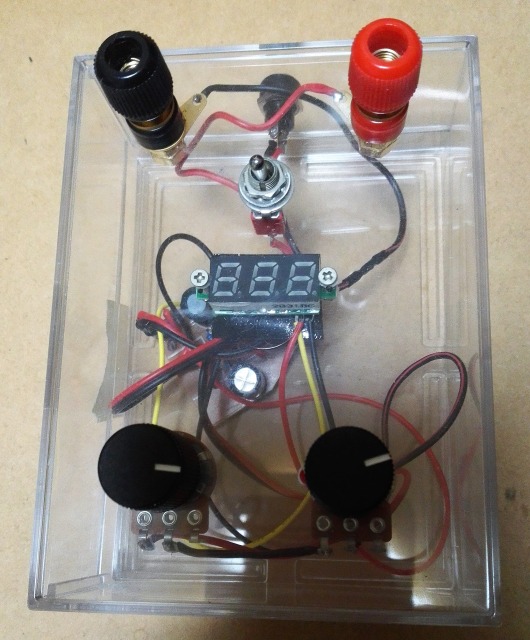

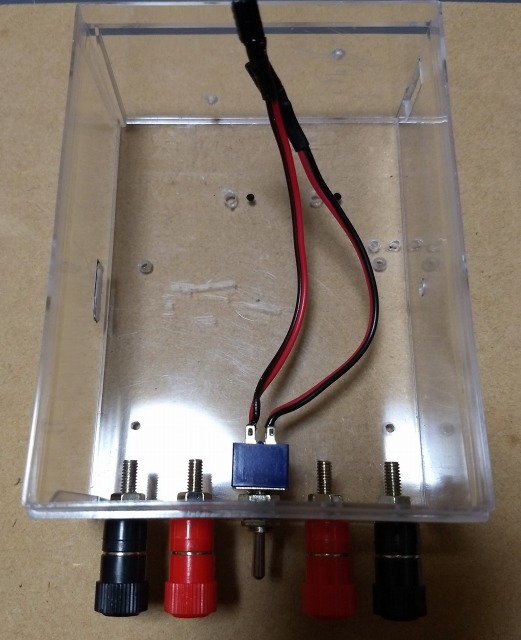

ケース

一番苦労するケースはダイソーのプラケースに落ち着く(プラなんで加工作業が軽減)

出力端子,スイッチは下側にした(当初は上側で考えていたが測定対象が上側にくるのでこのほうが扱い易い)

外観

表示LCDは16x2と8x2を利用できるようにしている

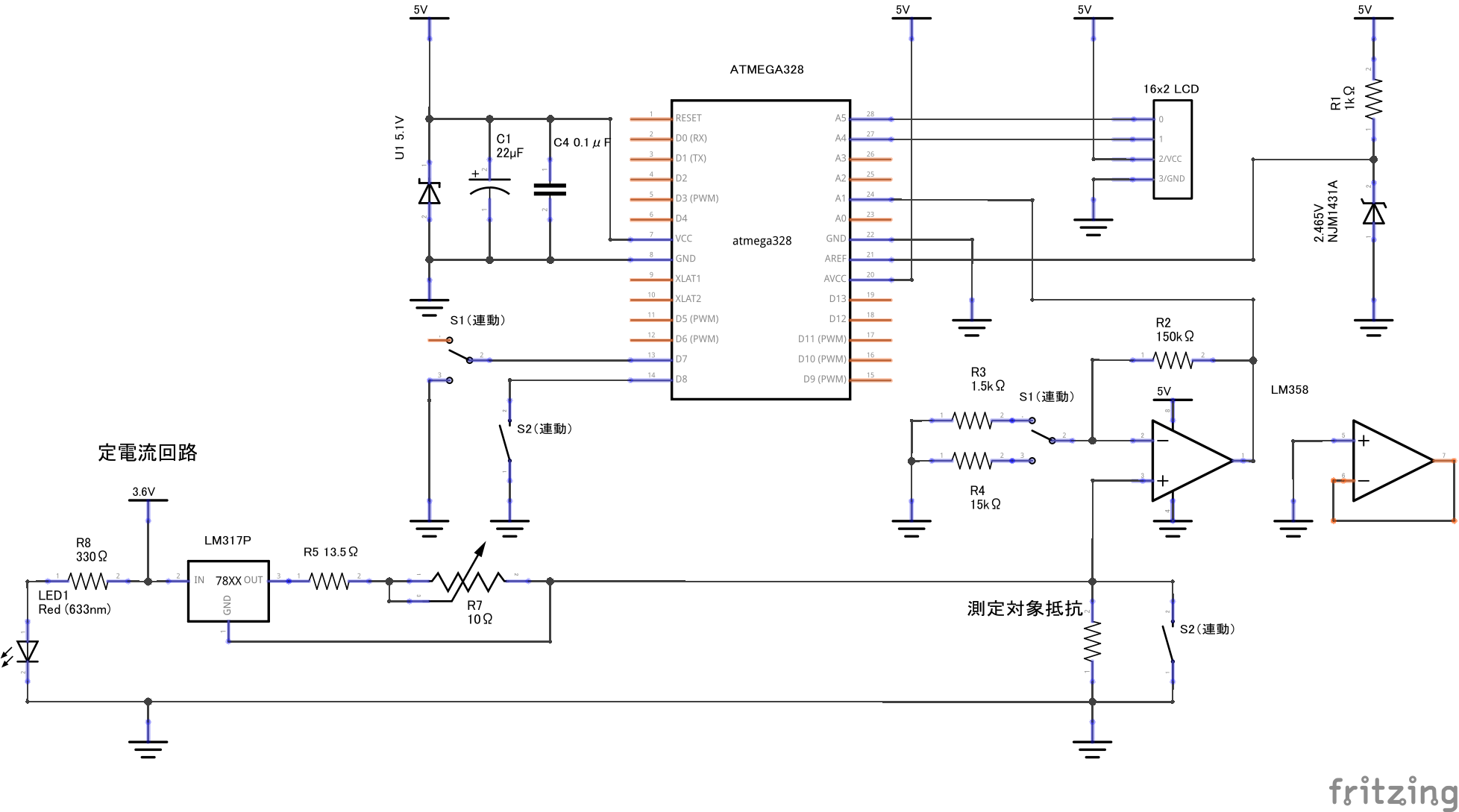

回路図

補足,実験(前回)からの変更点など

- 定電流の調整に可変抵抗(R7)を追加

- 定電流回路にバッテリー正常確認用としてLEDを追加

- 電流制限のためR5,R6を追加 ← 間違いであってはいけない(回路図は更新)

- 入力電源のリップル低減のためC1(22μF)を追加

- 16MHzのセラロックを使用

- LCDはI2C接続