NOAA受信システムのダウンに気付く

- 2024/11/16 10:39

- カテゴリー:NOAA

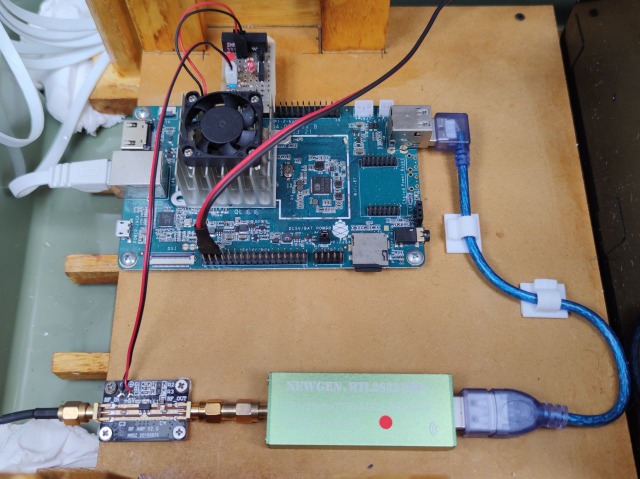

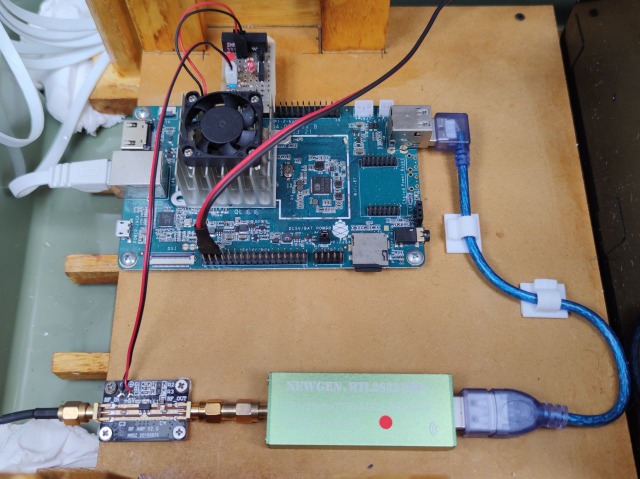

天候が良くないので今朝のNOAA画像を確認しようとしたら先日から動作していなかった

SSHが反応しないのでシステムダウン発生の模様,どうやら15日のシステム再起動で起動しなかったようだ

遠隔による再起動で復旧しないためμSDカードの異常も考えられる

天候が良くないので先にμSDカードを取り外した

調査するための準備もあるため確認は保留中

日々の生活を好き勝手につづったブログ(My blog is written by inoshita.jp)

天候が良くないので今朝のNOAA画像を確認しようとしたら先日から動作していなかった

SSHが反応しないのでシステムダウン発生の模様,どうやら15日のシステム再起動で起動しなかったようだ

遠隔による再起動で復旧しないためμSDカードの異常も考えられる

天候が良くないので先にμSDカードを取り外した

調査するための準備もあるため確認は保留中

正確には四国最西端の椿山展望台まで行って佐田岬灯台を観てきた(実は灯台まで登る気力が無かった・・・)

(椿山展望台から)

佐田岬の先端までは車で行けないので手前の駐車場から1.8㎞歩くことになる

(歩道は舗装されている)

猪と遭遇することがあるとのことで、あちこちに対処方法の書かれた注意看板があった

尚,駐車場から最初は海面までの下りになっているため楽だが,戻りが上りとなるので脚に不安がある場合は注意が必要

勾配8%以上と記載があり,このくらいの坂が全体の1/3ある

海面近くまで下ると旧日本軍の司令部跡があり,先の分かれ道では左が展望台,右に行くと灯台となる

展望台へは時間と脚が持たないと思い登るのは止め灯台への道を進む

(灯台)

階段を登ると灯台にたどり着くがこれも止めた

ここから四国最西端の椿山展望台へは御籠島に渡るため下りの階段を進む

御籠島の中には砲台跡がありレプリカが置かれている

(椿山展望台)

椿山展望台から見た砲台跡

(岬の反対側にある展望台から)

(四国八十八景実行委員会事務局)https://www.skr.mlit.go.jp/kikaku/88-kei/scenery/52_ehime.html

フルサイズ画像は「フォトギャラリー」で公開

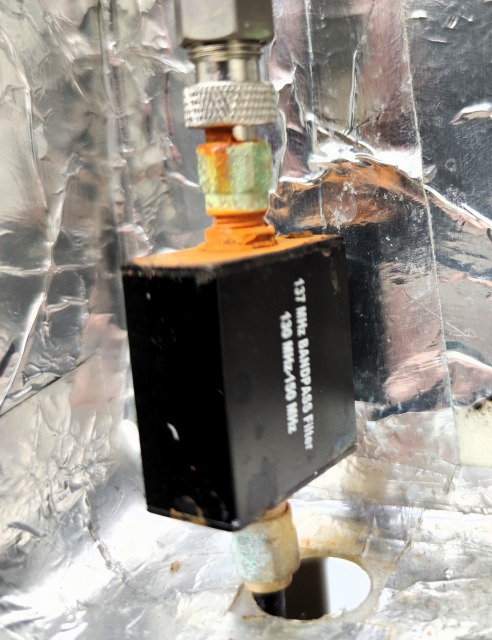

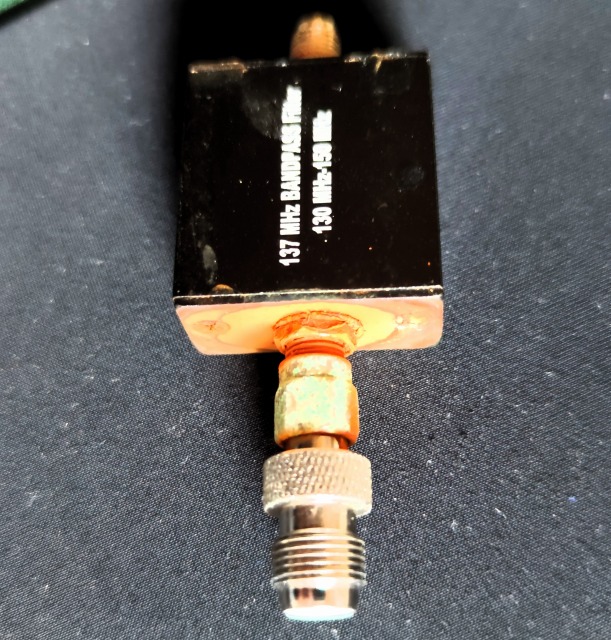

LNAの変更で改善されないようなのでバンドパスフィルターを確認

ケースがボロボロなので触ると破壊してしまうと思い避けていた(ポリプロピレン,ポリエチレンは紫外線に弱い)

今回は駄目ならアンテナごと交換するため破壊しても良いので(それでも)慎重に開けてみると・・・

錆てた(あっさり)

防水と下から排水するよう開けていたのだけど,錆の箇所から考えると甘かったようだ(ラップで包んでおけば良かった)

とりあえずは対策として直結にする

ゲインダウンが減るので受信機のゲインは最大指定からオートに変更

表面だけに見えるが中身もヤバそう(ネジが錆ていて簡単には開きそうにない)

この対策を施したのが29日の10:00前で,先日の2つ目(NOAA19 10:00移行の分)から適用となる

直後の結果は良好になったが午後の画像が妙なので音を聴いてみたところアマチュア局が混信していたことが判明

過去だと24日にも混信していたのとアマチュア局のキャリアが無い時はNOAAの受信ができていることで28日からの対応による影響ではないと考える

混信は近所にあるアマチュア局であることを突き止め「警告」しに行ったのだが,まともに取り合わないようなので「四国総合通信局(旧電波監理局)」へ相談

本来アマチュア局でTVI,BCIなど電波障害が発生した場合は直ちに電波の発射を停止しなけれならない義務がある

少なくとも調査するなど準ずる行動をとらないとならない

ルールを厳守できない無線局は消えるべきだ

(追加)

10/28に「四国総合通信局」から調査結果の電話があったが都合で出れなかったので折り返したところ担当不明で確認できなかった

再度連絡すると言われたが,最近は発生していないので重要でないなら連絡不要にした

追加の連絡が無いので,おそらく混信の確認はできなかったと思われる

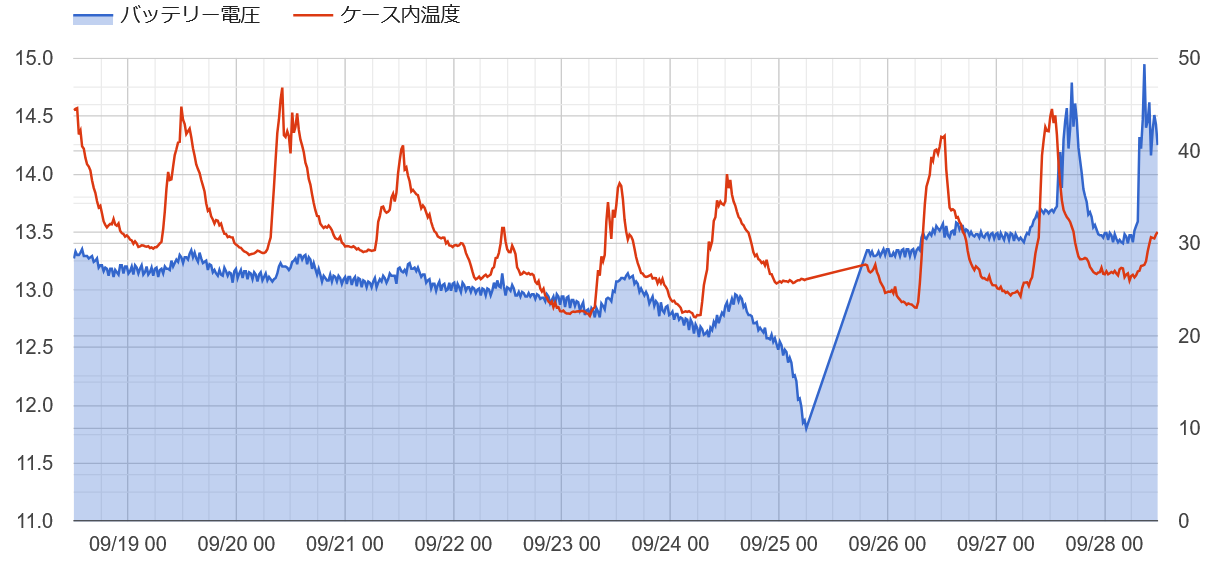

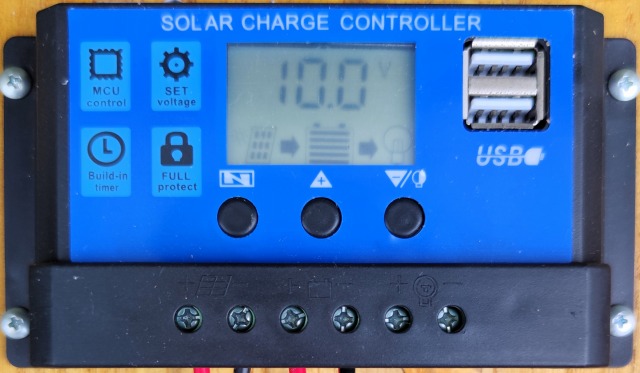

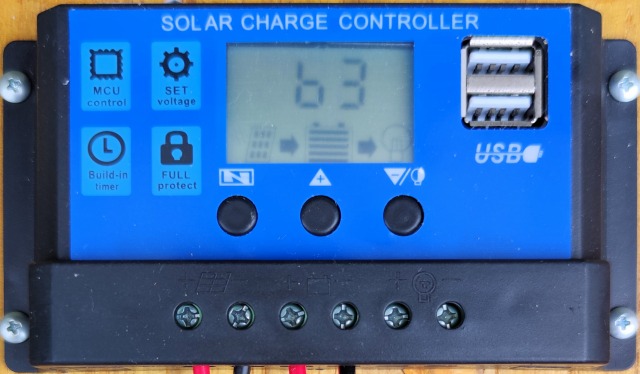

涼しくなったので不具合の調査,原因が判明していたので試し対処を施してみた

電力消費せず様子を見ていたところ,前に発生した後と同じ様に回復

この数日は良い天気でもなかったが,電圧が14.25Vとなっていたので十分に充電された

状況からはバッテリーの電圧が徐々に下がっているので,何らかの要因でバッテリーの充電がされなくなり消費されるのみとなるもよう

1つは充電器の異常,もう1つはバッテリーの安全回路が働いているのではないかと考えられ,充電器には問題が無さそうなのでバッテリー側の不具合である可能性が高い

ただし充電電圧とか熱とかで異常を感知して充電保護が働いたということもあるので利用者側で解明することは無理だろう(仕様が判らない)

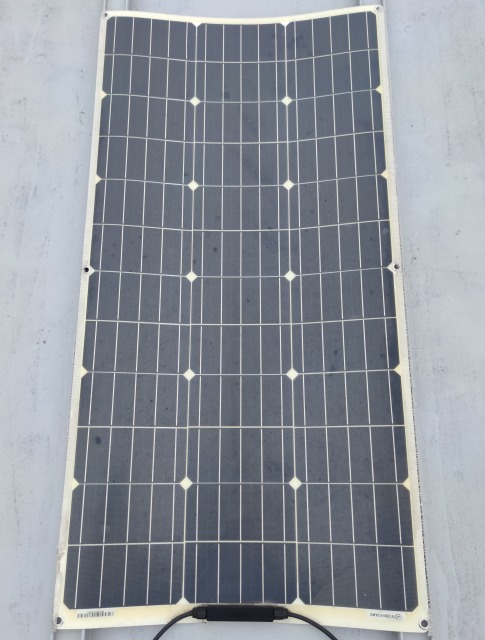

100Wパネルの表面に白いホコリのような汚れが付いているので清掃した方が良さそう

今日のところは十分な出力があったので実施方法を考えておくことにした

25Wパネルは表面加工が良くできているのか問題なし

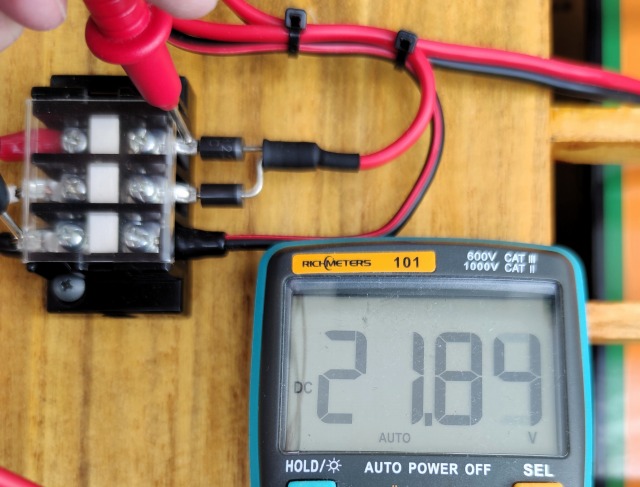

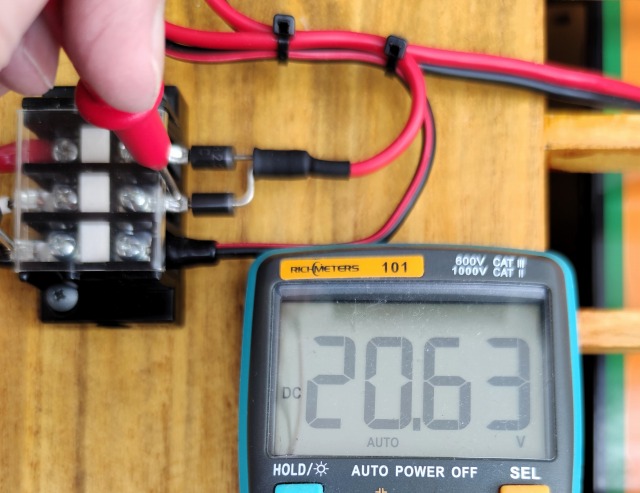

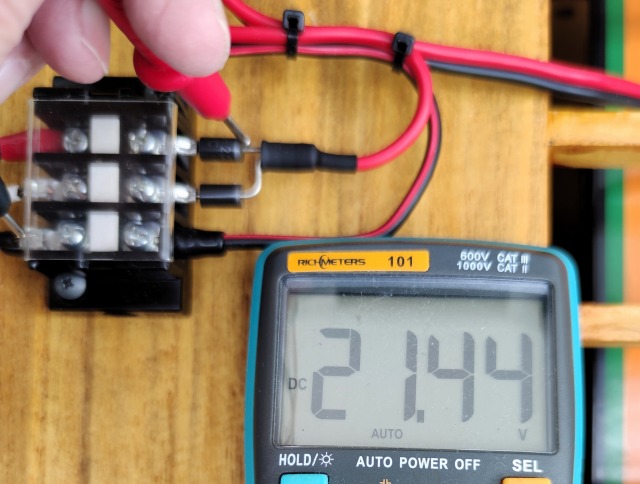

・100Wパネルの出力電圧

・25Wパネルの出力電圧

・統合電圧

注)電圧が高すぎるような気もするので後日再チェックしたほうが良さそう

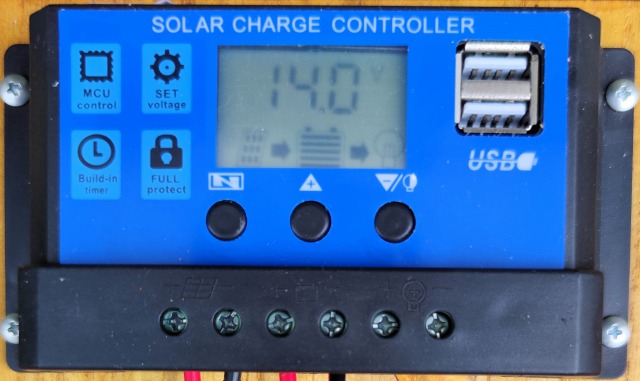

最大充電電圧(浮動電圧と記載されているが?)が14.6Vになっていたので13.7Vに変更(13.7Vは設定最低電圧)

デフォルト設定は最左ボタンで設定表示を変えて長押し,表示を点滅させ上下ボタンで変更

(変更後の全設定画面)

①バッテリー電圧

②浮動電圧:バッテリーの充電完了電圧以上にするとバッテリーの寿命を縮める(バッテリーの充電仕様に準拠する事)

③放電回復電圧:放電停止電圧で出力停止した後,この電圧になると出力を回復する

④放電停止電圧

⑤負荷出力時間(1H:夕暮れから夜明け,1~23H:日没からの時間,24H:一日中)

⑥バッテリータイプ(b1:鉛蓄電池,b2:リチウムイオン?かジェル,b3:LifePO4)

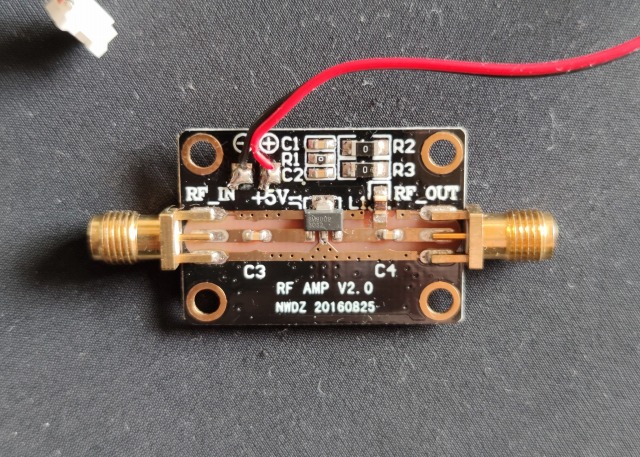

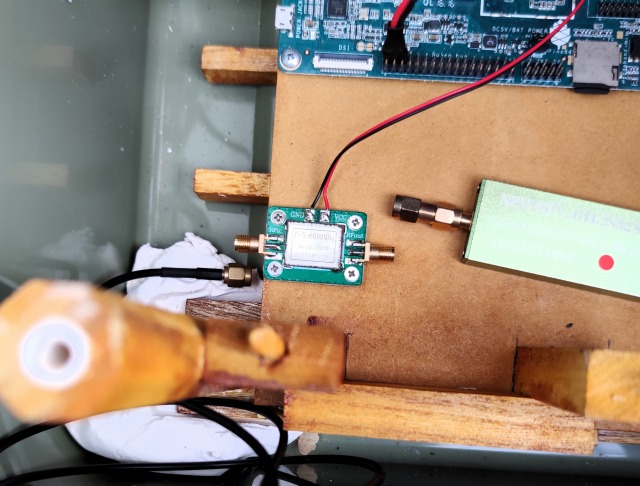

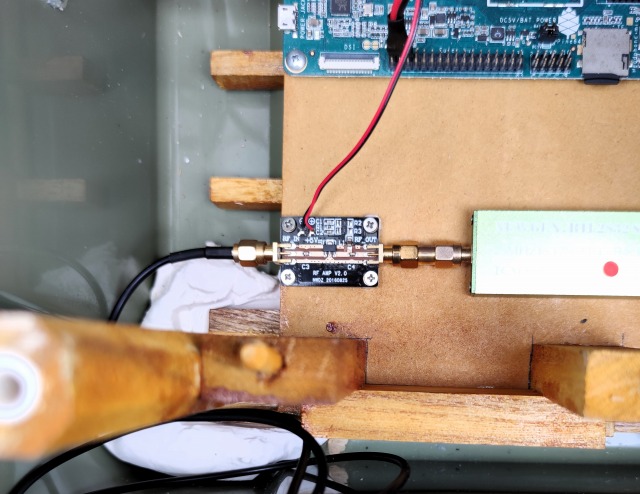

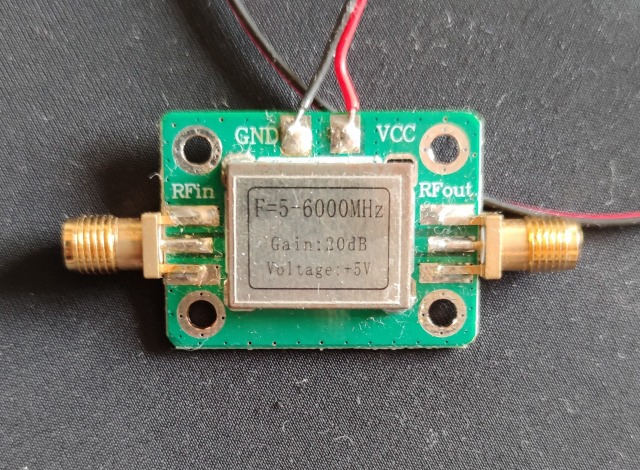

感度が悪い第一要因としてLNAの不調が考えられるので交換した

消費電力が大きいため避けたのだが受信時のみ電源ONにするので現在のバッテリー容量なら問題ない

別型番のLNAも調達しているのでLNAの問題だったなら再度見直す予定

受信用の装置が直接見えないのと交換のためケースの解体に時間が掛かるのでメンテナンス性の改善も必要

取り出した旧LNA

LNAの異常でないなら次はフィルターの確認で最後にアンテナ更新の予定