スライサー(Cura)の調整

- 2021/07/17 20:36

- カテゴリー:3Dプリンタ

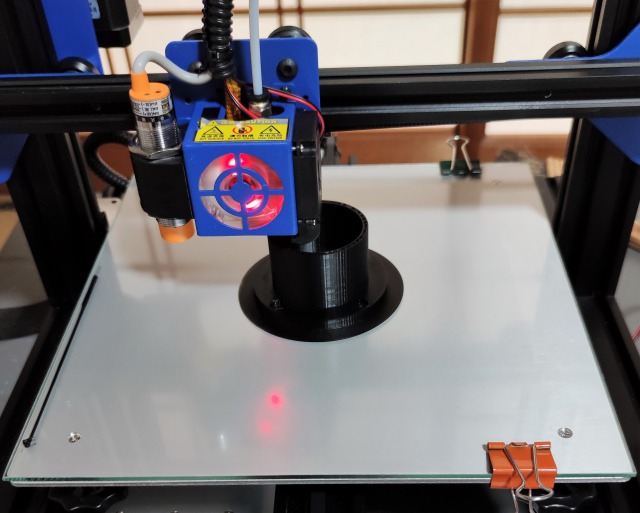

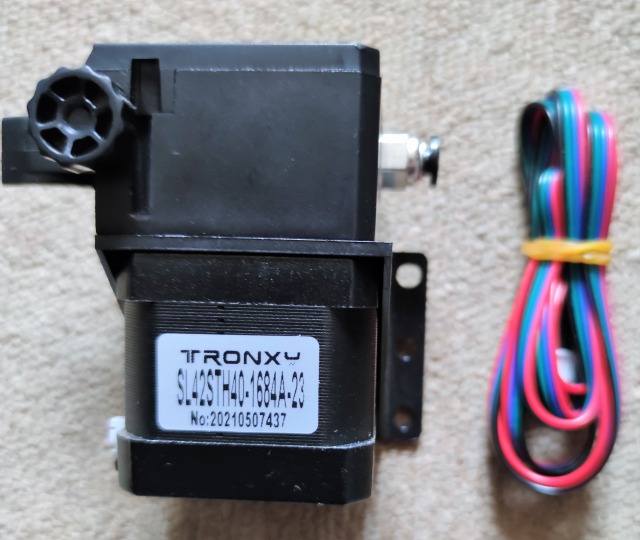

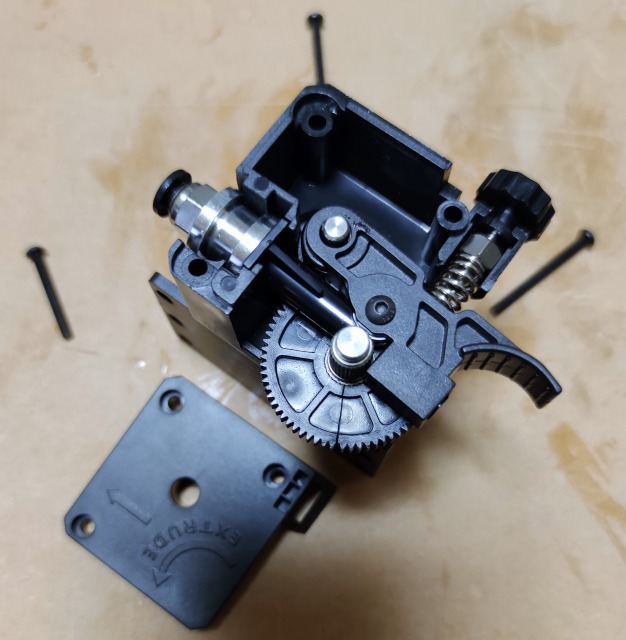

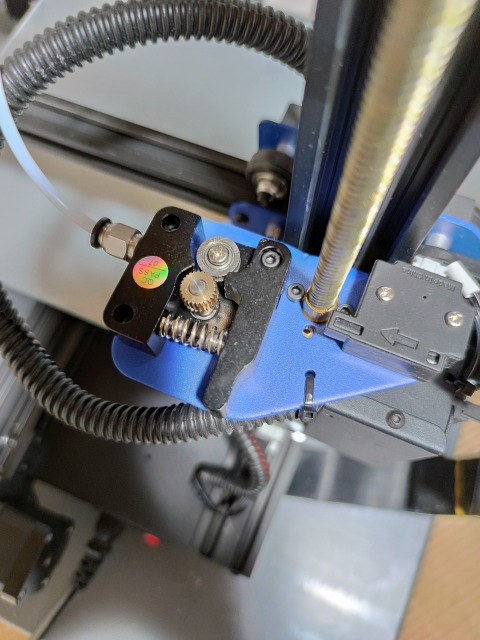

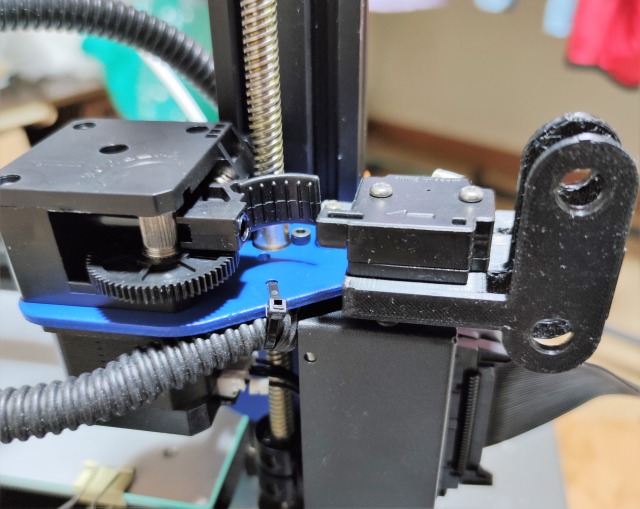

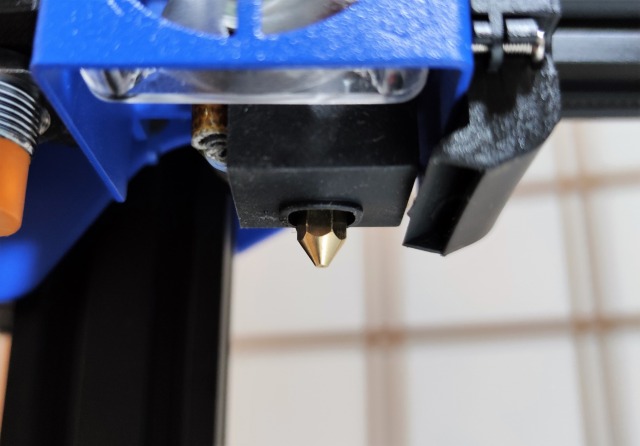

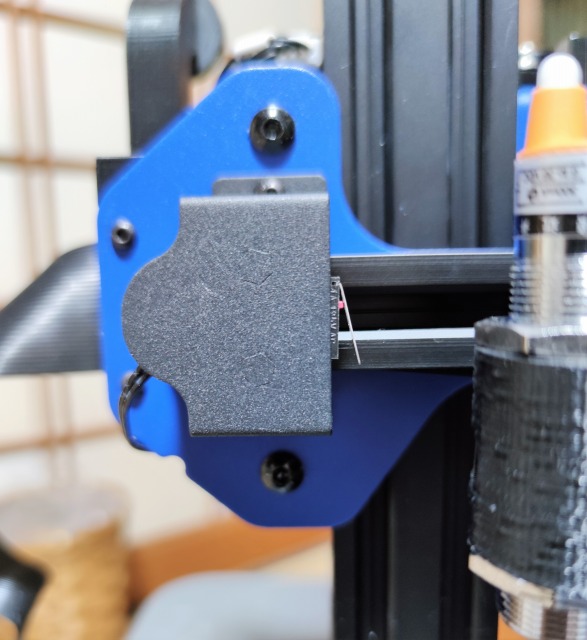

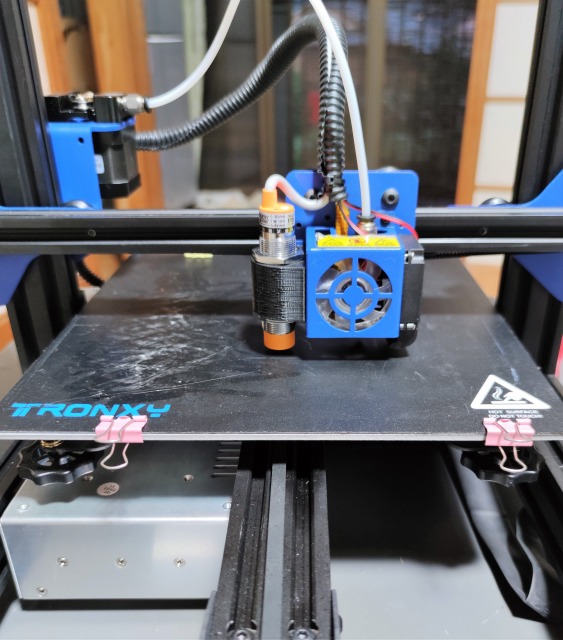

エクストルーダーをTitanにしたためか少し印刷が雑になった感じがする

少なくともPLAでの印刷を正常化するため調整した(TPUの調整は未定)

この際なので,以下の関連ソフトのバージョンアップを行った上で調整した

- Cura 4.10.0

- OctoPrint 1.6.1

- Raspberry Pi ZEROシステム 0.18.0

OctoPrint,Raspberry Piのアップでの問題はなし

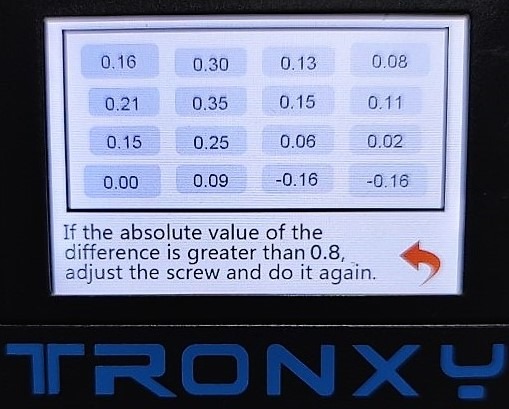

Curaに関してはエクストルーターの変更によって影響が大きいと思われる引き戻しの距離と速度を主に調整

前バージョン(4.8.0)では,デフォルト値(距離6.5・速度25)・・・・・①

新バージョン(4.10.0)は,デフォルト値(距離5.0・速度40)・・・・・②

これを

新バージョン(距離2.5・速度45)・・・・・③

新バージョン(距離4.0・速度50)・・・・・④(最終値)

で,印刷して確認

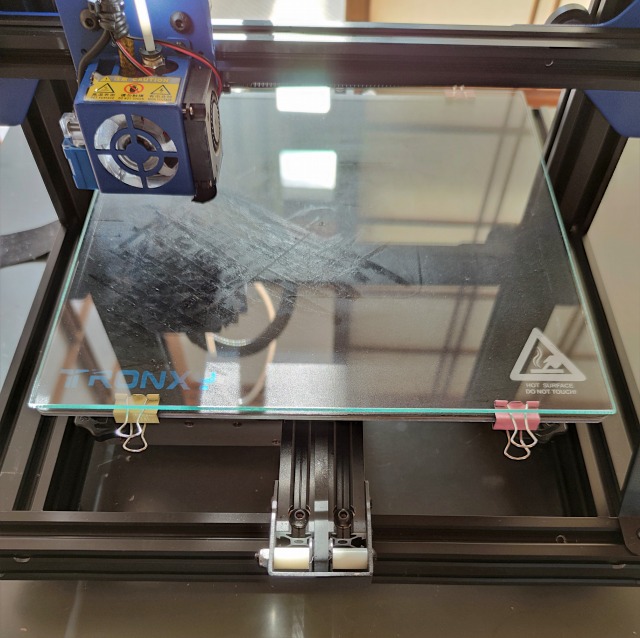

左から

購入後に印刷した物(mSD,設定①)

Titan化後(Octo,設定③)

Titan化後(Octo,設定④)

Titan化後(mSD,設定④)

中央2つは船首の表面が凸凹になっているが,この現象はOctoPrintからでなくmSDカードから印刷した場合は発生しないので,通信(USB接続だがシリアル互換転送なので遅い)で細かい部分のGCODEが遅延して実行されているためと思われる

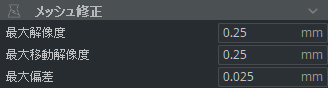

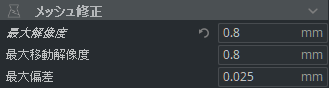

印刷を粗くしたり印刷速度を落とすことで解決する場合もあるようで「Signal Flag Z」さんによるとスライサーにて

を

にすると,綺麗に印刷できるそうだ

(追記)

最大解像度を0.8にしてOctoPrintで印刷してみた

綺麗にという訳にはいかなかったが凸凹ではなくなった

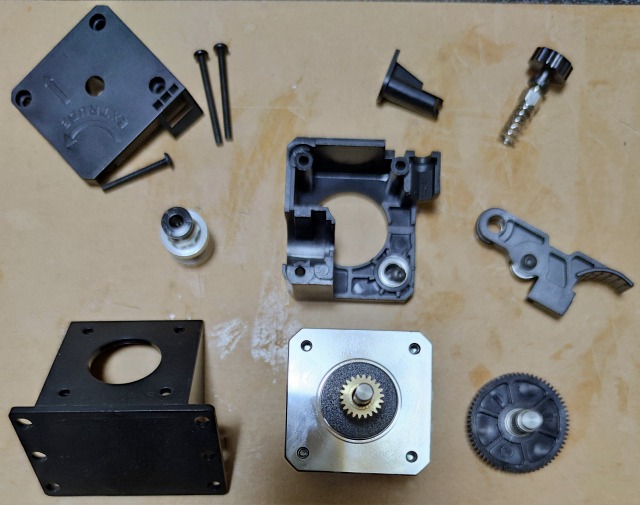

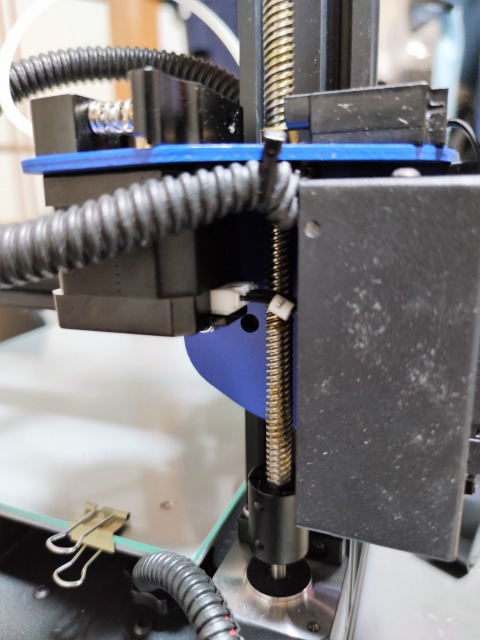

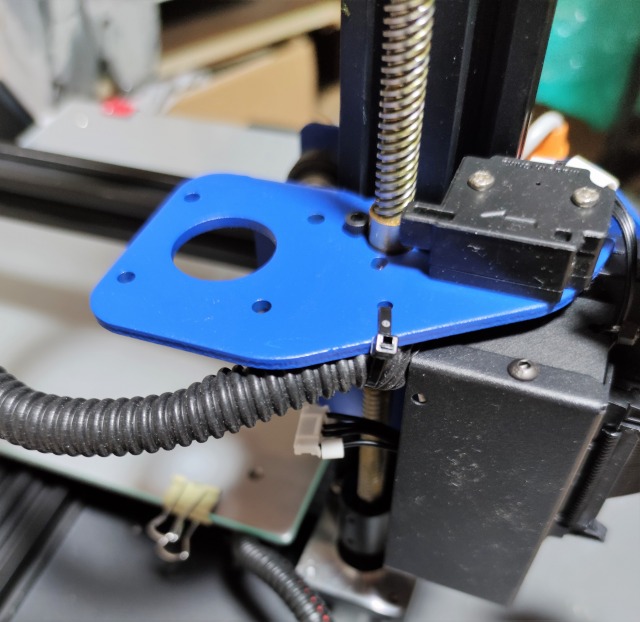

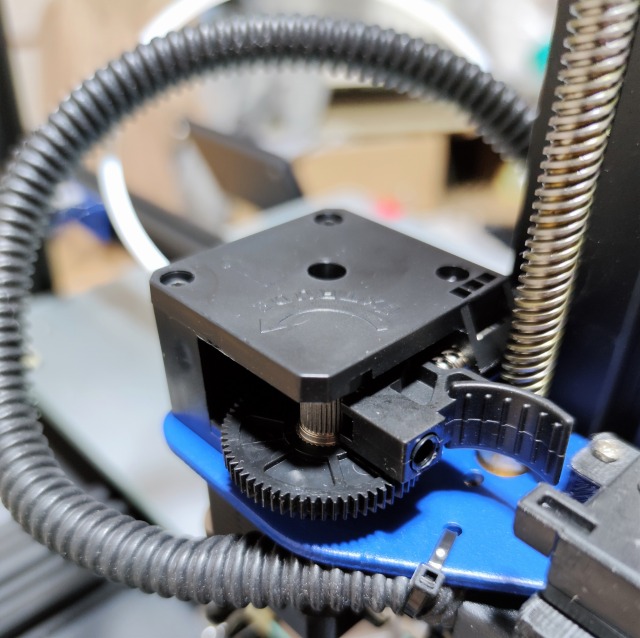

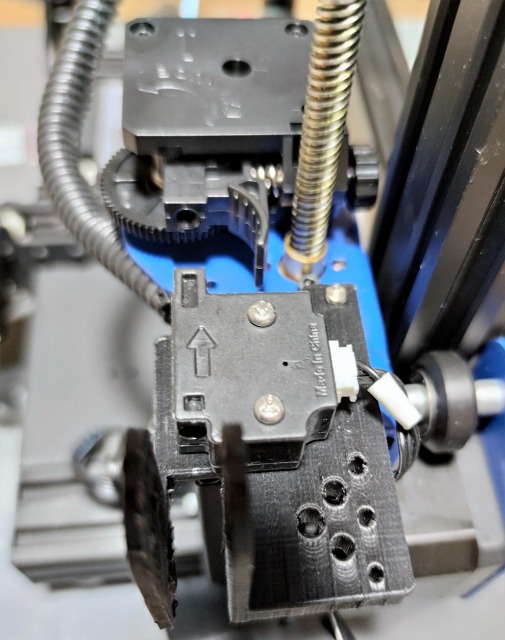

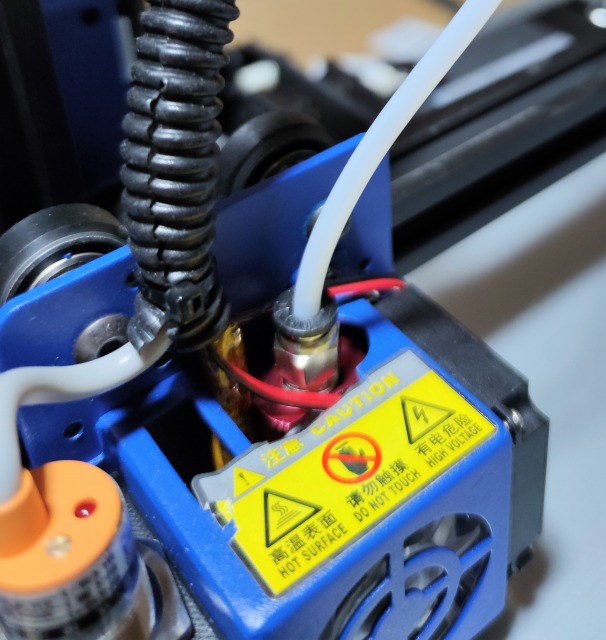

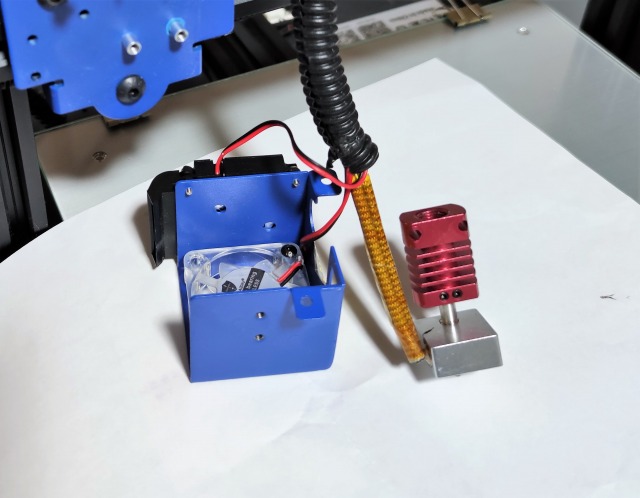

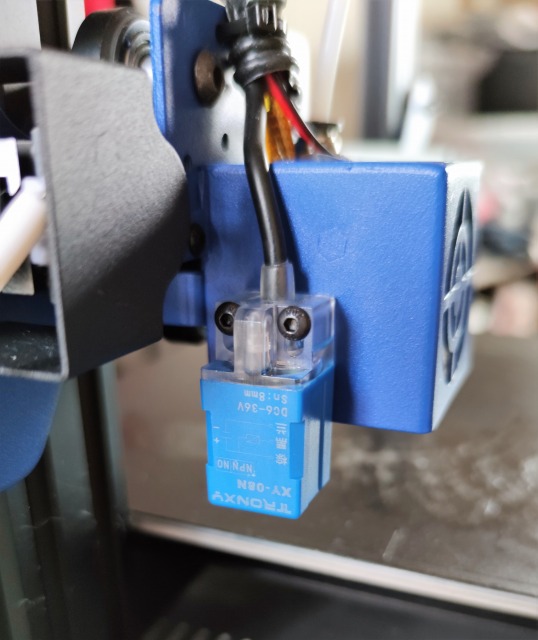

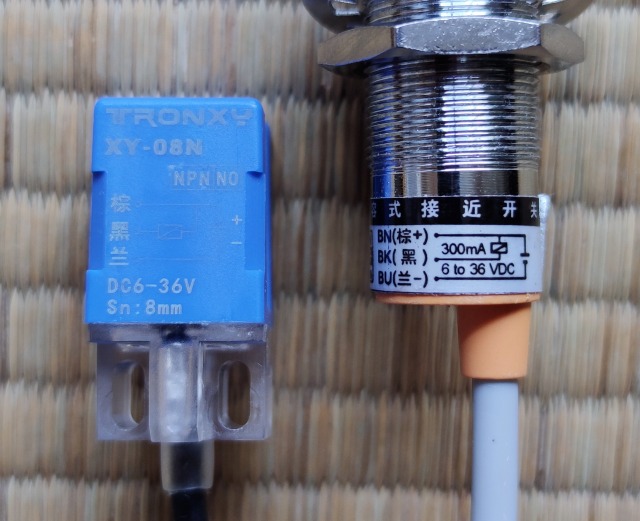

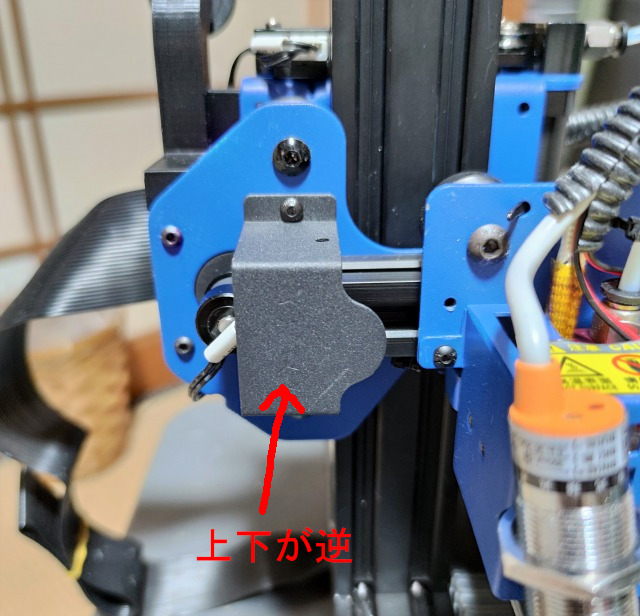

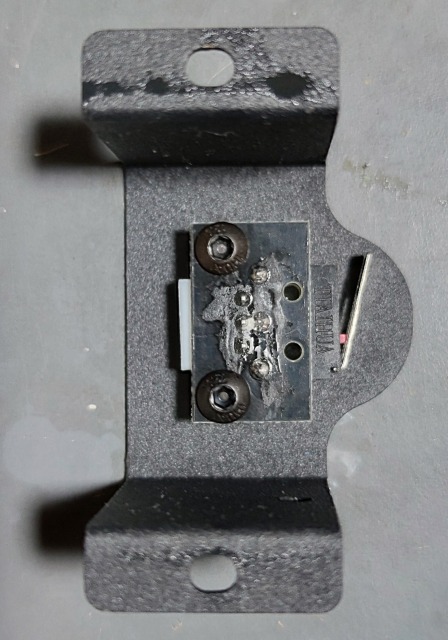

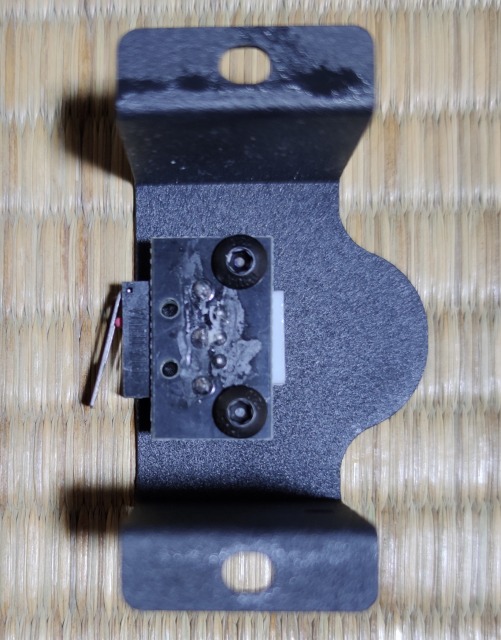

Titanエクストルーダーについて

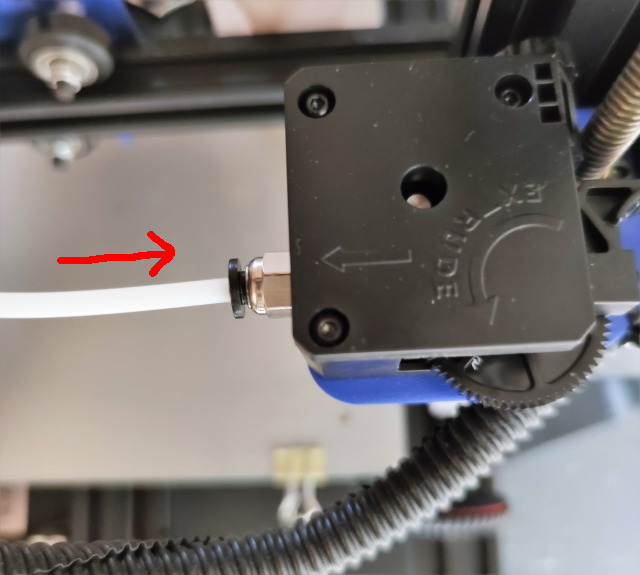

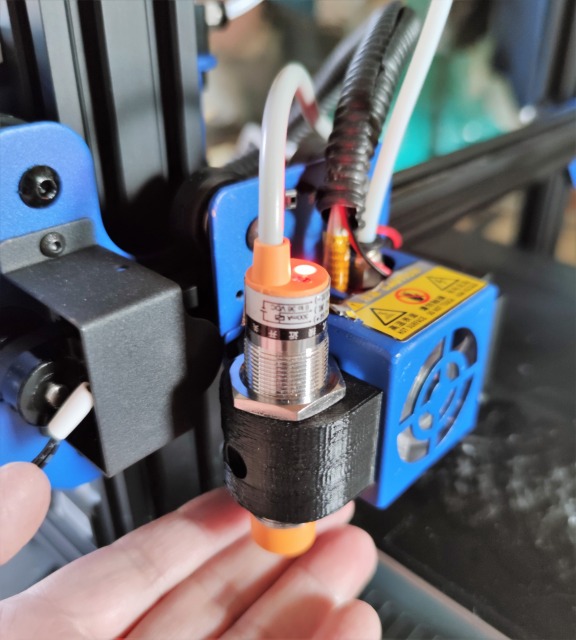

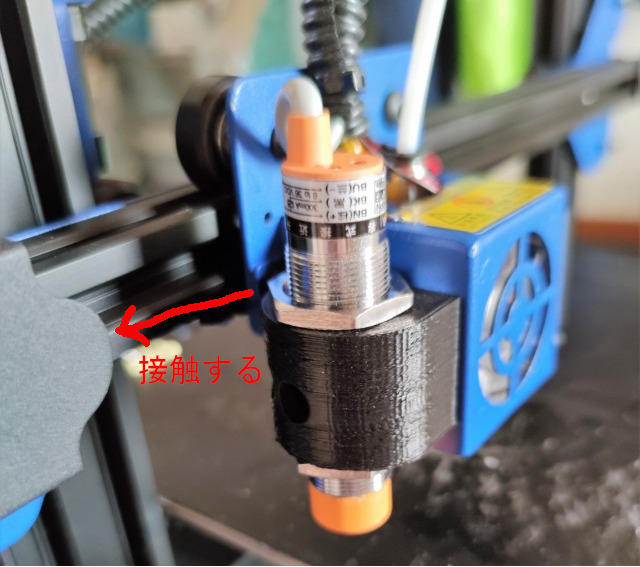

Titanエクストルーダーにフィラメントがすんなり通らない問題があったが,エクストルーダーに入るボーデンチューブを奥まで差し込んだらPLAのような固いフィラメントは解決した