Lメーターを作る(続き)

Lメーター作製の続き,しばらく休日が無かったので空き時間をコツコツ使ってようやく完成

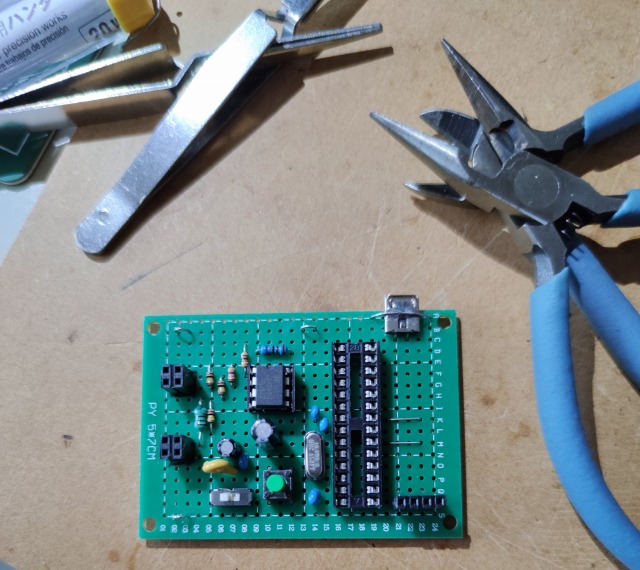

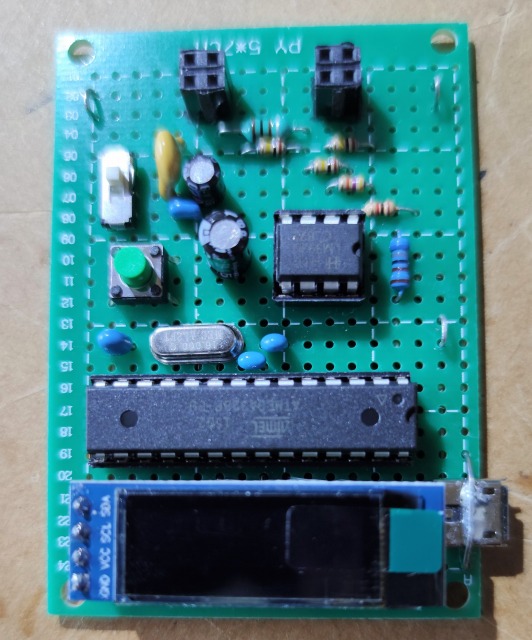

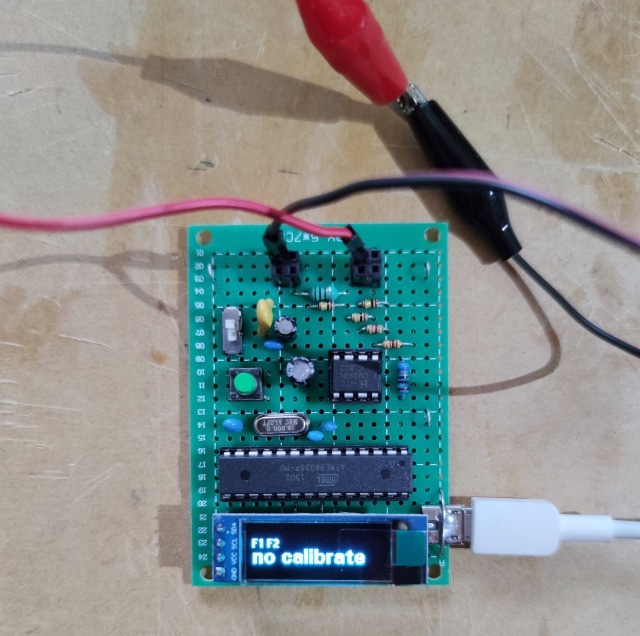

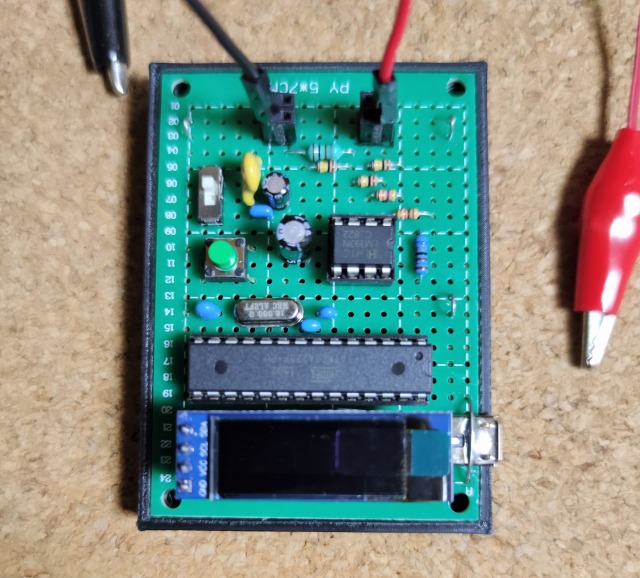

当初,完成型の「Arduino Pro Mini」を使おうかと考えていたが,サイズ(幅)が広く開けていたスペースでは配置が上手くいかなかったので「ATMega328P」にした

表示もコンパクトサイズのOLEDを採用

裏の半田面の接続を最適化すると予定していたOLEDが上下逆なった(ユニバーサル基板実装では良くあるw)

ハードウェア

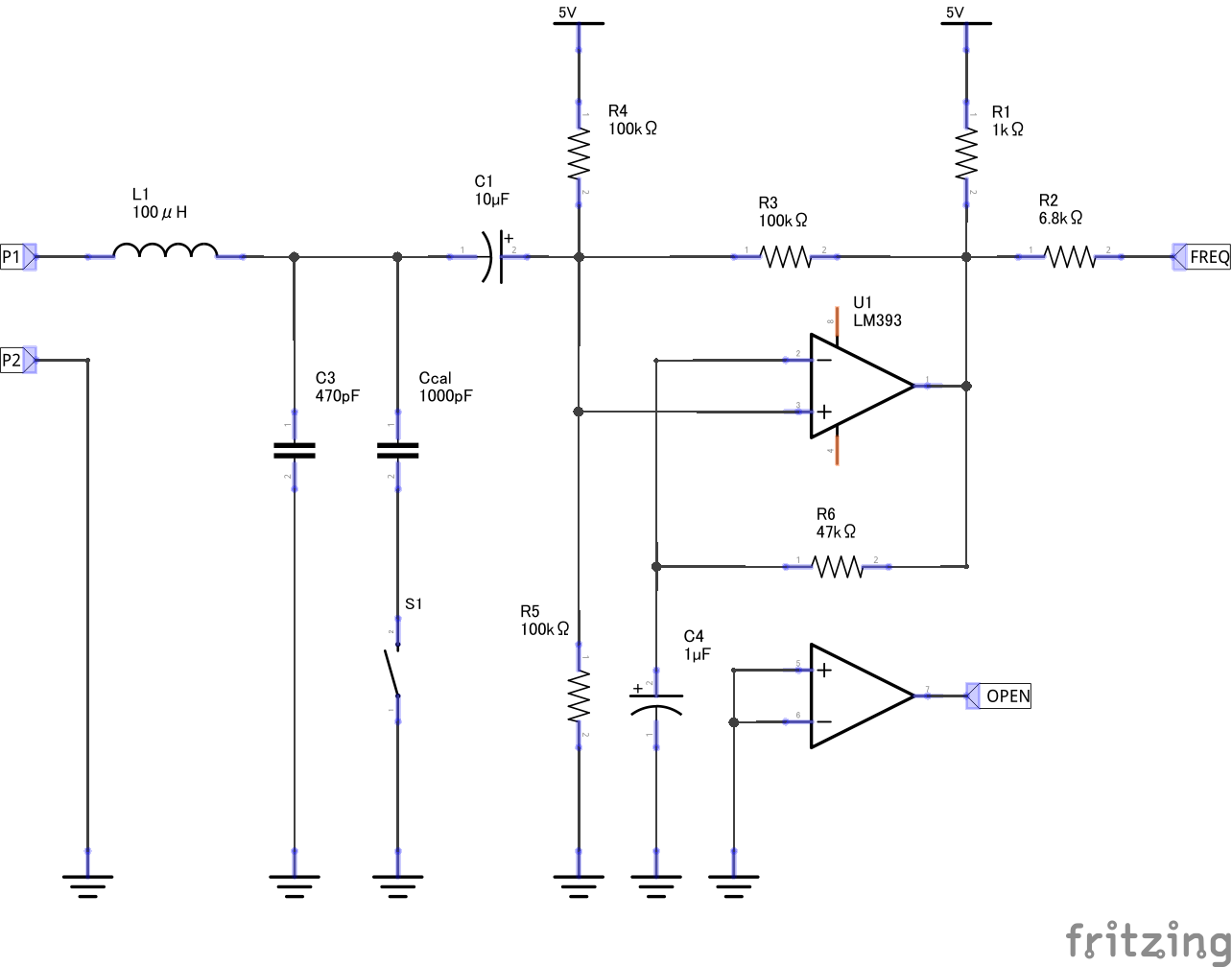

(発振部)

前回まで作製し試行確認していたコンパレーターで構成したフランクリン発振

リファレンスコンデンサーは精度の良い物が望ましいが,多少の誤差は問題なさそうなので5%の積層セラミックを使用

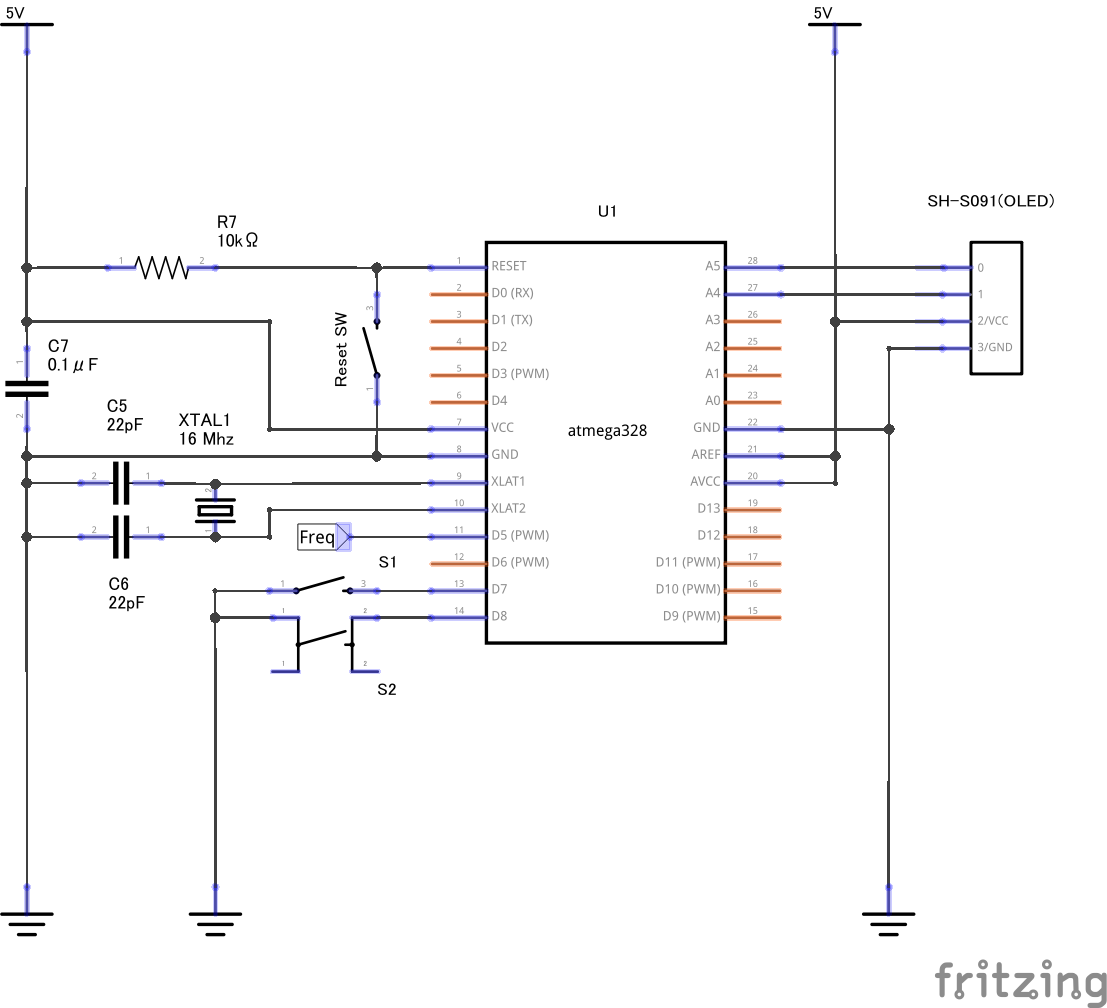

(周波数計測部)

AVRを使用した周波数カウンター

- S1は発振部と連動

- リセットは実装していない

ソフトウェア

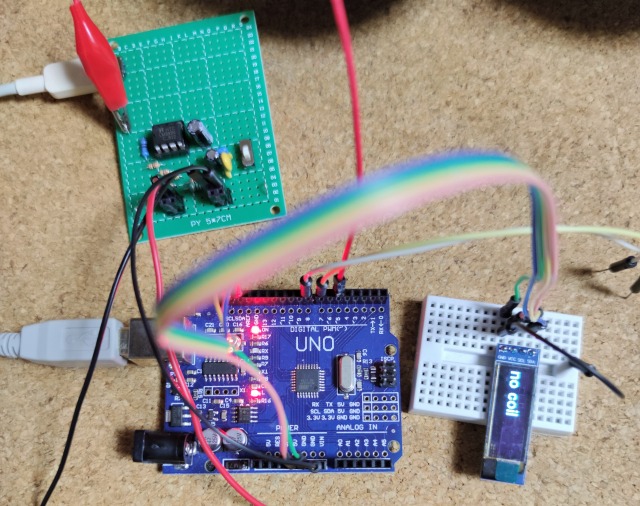

UNOでテスト中,sprintf()が浮動小数点を実装していないので確認やデバックで嵌った

(スケッチ)(tab4,LF,SJISにしている)

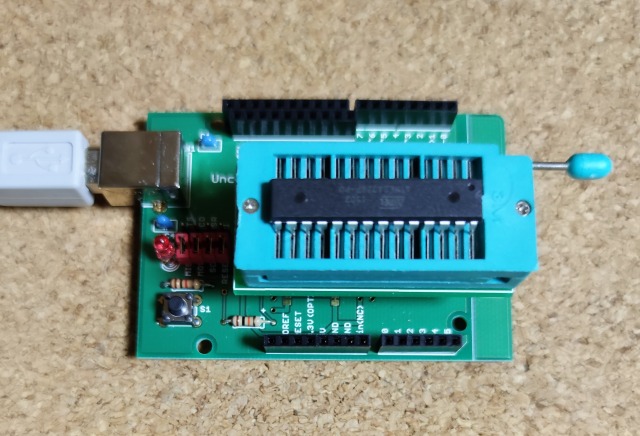

Uncompatinoでスケッチを書き込んで完了

操作手順

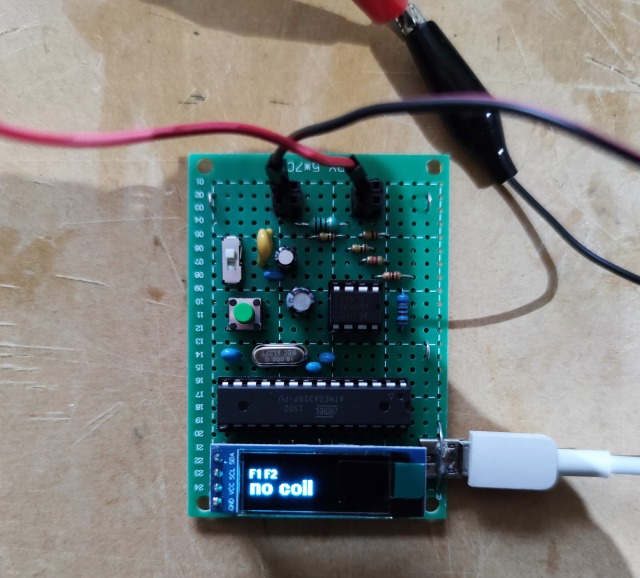

①電源投入後,両端子を接続して(順不同で)2つのキャリブレーションを行う

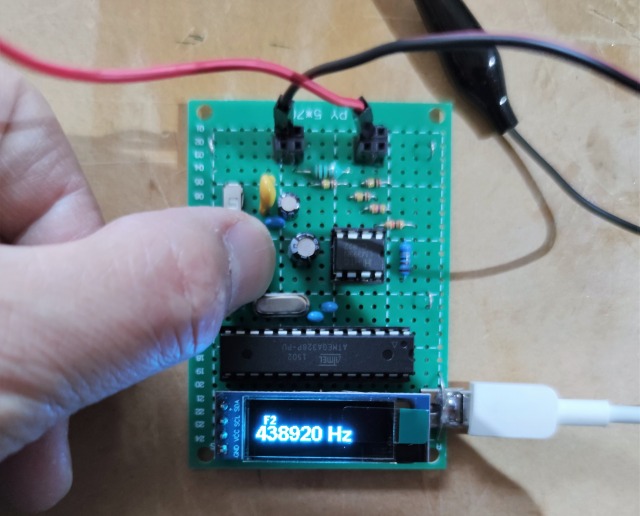

②ボタンを押して基本周波数を得る

③SWを切替,ボタンを押してリファレンスコンデンサを接続した周波数を得る

④計測可能となる

キャリブレーションは順不同で何度行っても構わない(最後に得た値が使用される)

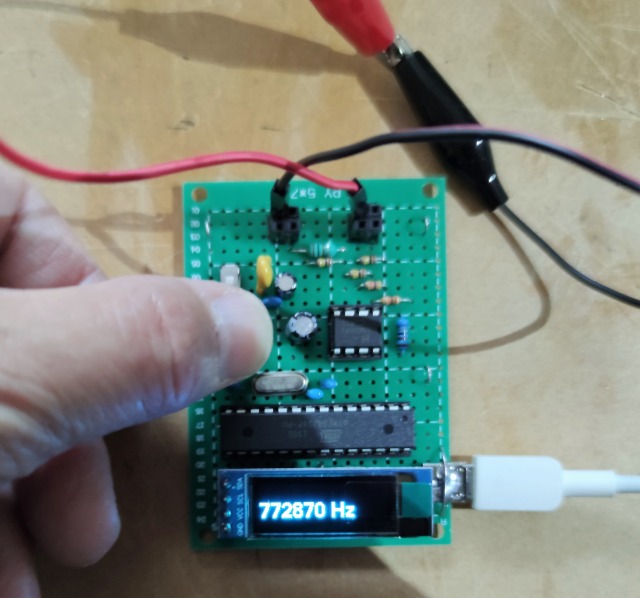

動作検証

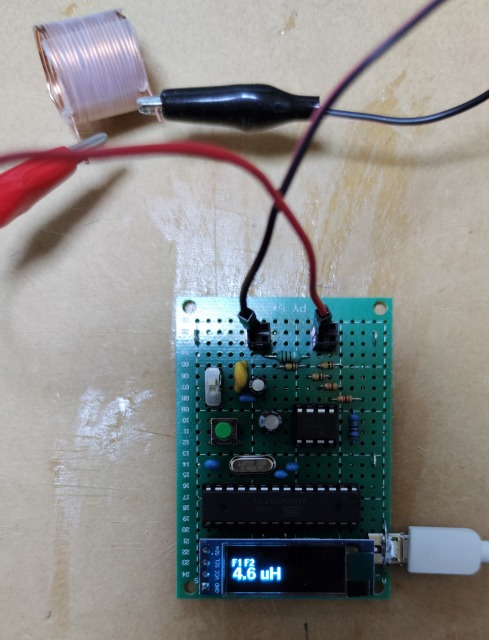

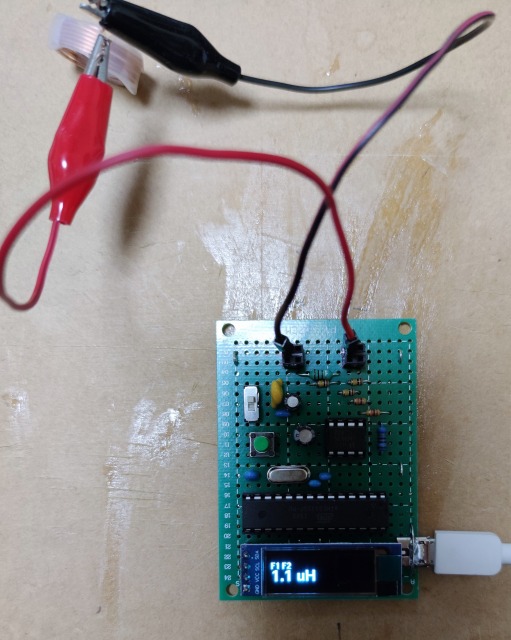

(左)手巻きの5μH(右)手巻きの1.1μH

| 公称(μH) | 自作 | DM6243 | LC100-A | クラップ発振 | フランクリン発振 |

| 1000(製品) | 923.0 | 960 | 802.9 | ー | ー |

| 680(製品) | 518.0 | 549 | 442.6 | ー | ー |

| 470(製品) | 381.9 | 410 | 320.2 | ー | ー |

| 220(製品) | 196.0 | 214 | 157.8 | ー | ー |

| 100(製品) | 90.0 | 103 | 68.37 | ー | 92.49 |

| 47(製品) | 41.4 | 52 | 27.76 | ー | 42.05 |

| 10(製品) | 9.2 | 15 | 4.362 | ー | 9.23 |

| 5(手巻) | 4.6 | 10 | 2.018 | 5 | 4.78 |

| 1.1(手巻) | 1.1 | 6 | 0.437 | 1.5 | 1.26 |

| 0.4①(手巻) | 0.376 | × | 0.095 | 0.78 | 0.455 |

| 0.4②(手巻) | 0.369 | × | 0.143 | 0.81 | 0.464 |

| 0.3(手巻) | 0.256 | × | 0.093 | 0.69 | 0.385 |

- クラップ発振とフランクリン発振は周波数カウンタ(PLJ-8LED-C)で計測して算出

- ×は仕様上計測不可,-は未計測

評価

- かなり良い結果となり満足(最初から作製すれば良かった)

- 裏側がむき出しで手が触れると異常となるのでカバーが必要

追記

(2021.12.21追加)

ケースを3Dプリンタで作製(C基板汎用で使える裏蓋とした)

基板をセット,ぴったし入ったのでネジ止めは不要(改良の余地はありそう・・・)

表カバーは当面なしだが,透明板が良さそうだ