メインPCをCore i5 12400Fに更新(ソフト編)

大変な時間を費やしたソフト編

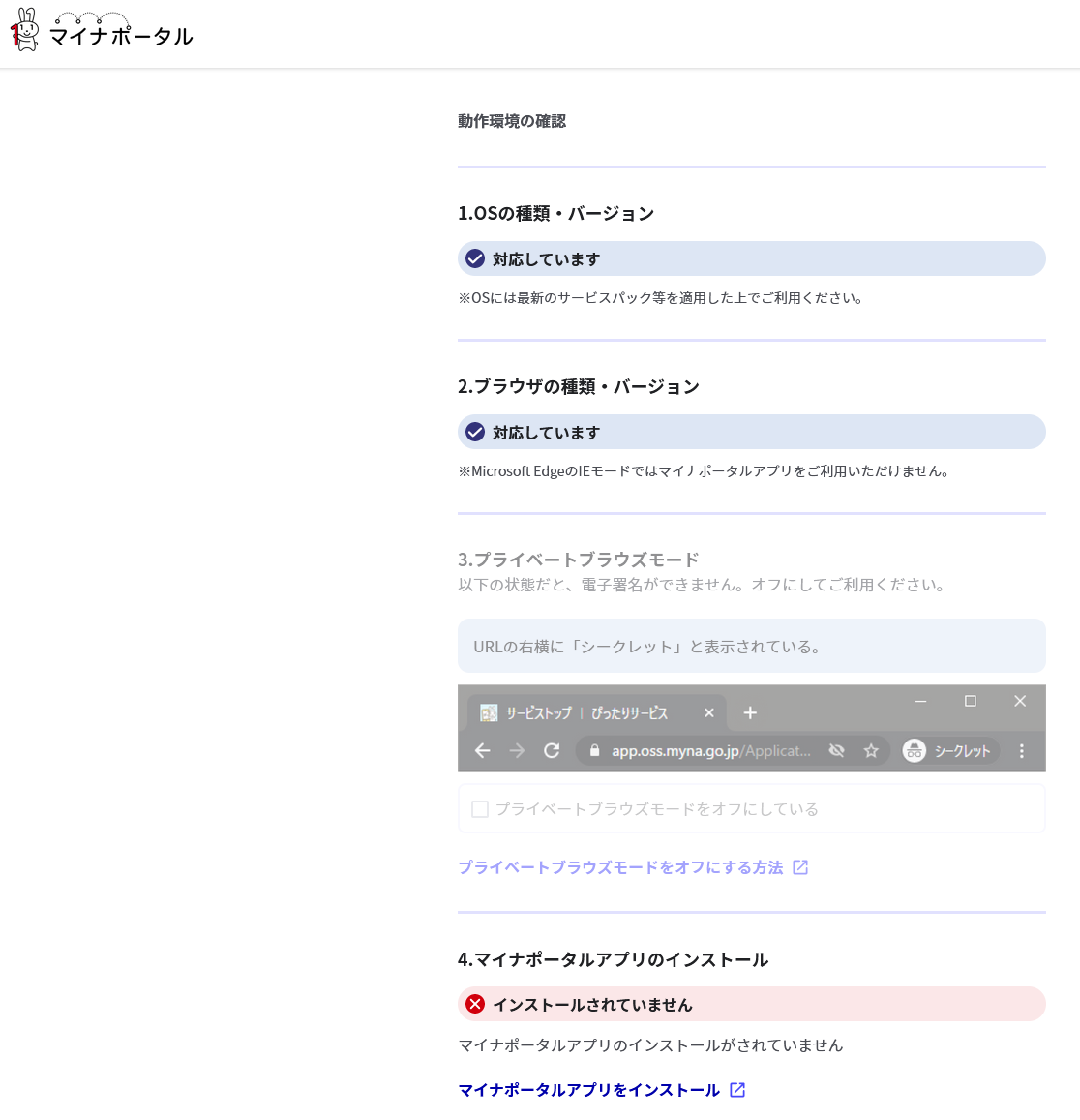

システムのクローン

ソフトウェアは再セットアップが大変なのでそのままの状態で移行したい

これまでOS込みのシステムコピーで最悪でもOSの修復することで移行できた

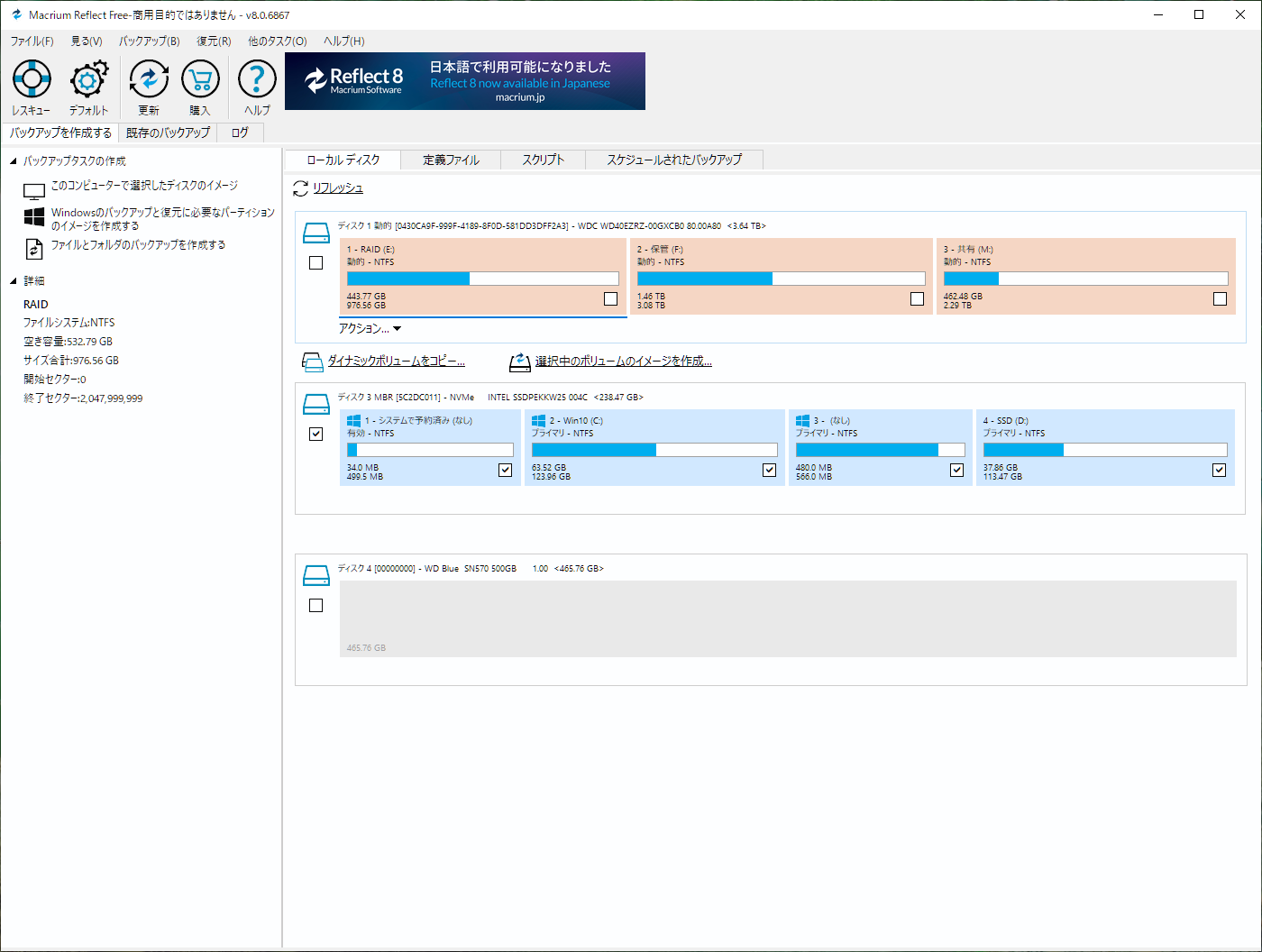

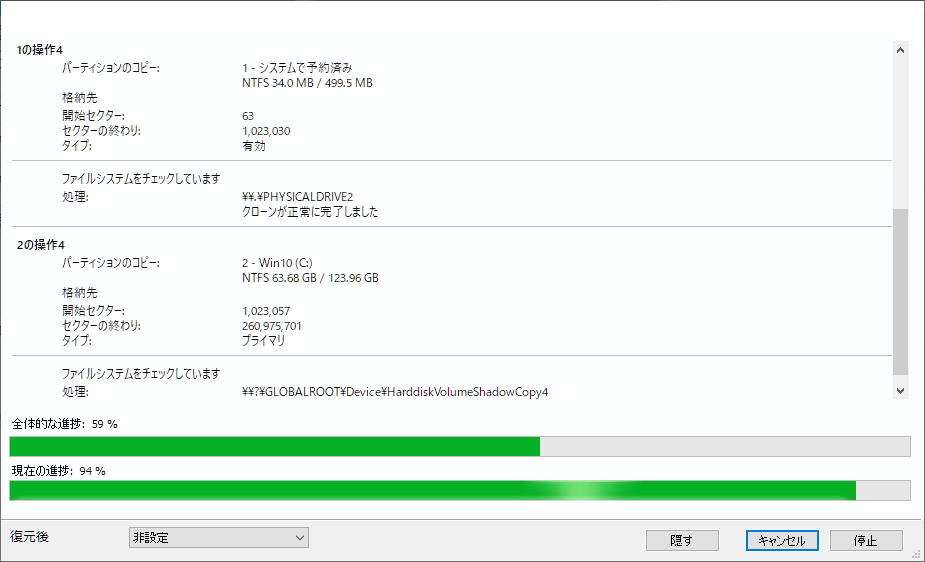

今回も同様な方法で移行しようとクローンソフト「Macrium Reflect8」を利用(M.2からM.2へのクローンとなるのでM.2外付けケースを準備)

(参考)クローンソフトMacrium Reflect8の使い方をわかりやすく説明

日本語になっているので判りやすくなっている(が,ちょっと癖があるUIなので操作に注意)

クローンの実行は先にSSDで試行してみて次にM.2にコピー(M.2のほうが倍くらい早かった)

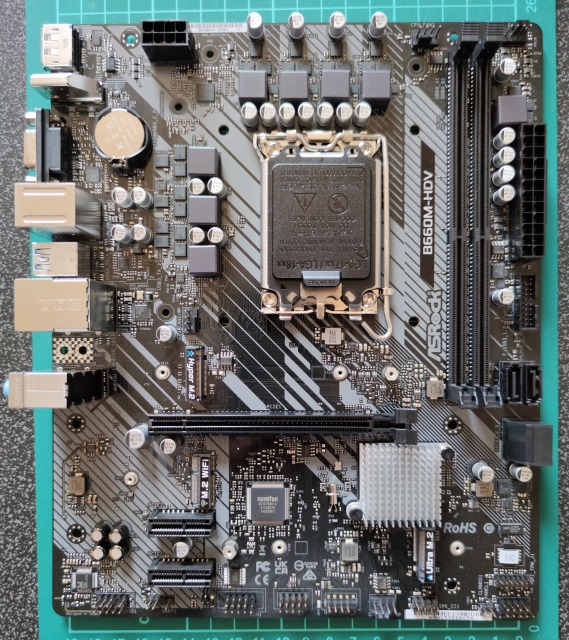

ハード更新後の起動

まずはBIOSというかEFIが起動するのでセットアップ・・・と,いってもハードウェア確認と起動ドライブの設定くらい

が,M.2にクローンしたシステムが起動ドライブとして認識しない・・・

しばらく悩み困ったが,クローンしたシステムがMBRだったためであることが判明(このMBはEFI経由GPT起動しか選択肢が無くなっていた)

対処方法を調べたところOS(Windows10起動)上からならGPTに変換できたようだが,セットアップディスクやメンテナンスモードからは不可であることが判る

仕方がないのでクローンは諦めOSの再セットアップ・・・DVDをセットしてクリーンインストール開始

Windows10のセットアップ

10分くらいでDVDからのインストールは完了

起動後MBのドライバーをCDからインストールしてネットワークが使えるようになる

Windows10のDVDの中身は最新なので追加のアップデートもほとんど無く,ほどなくしてWindows11へのアップデートの通知となった

Windows11へのアップデートは後にして(ここから3日間の戦い)まずはWindowsへの設定と必須ソフトウェアの回復

・起動時の自動ログイン

「netplwiz」で設定するのだが,Windows10時のアップデートでレジストリを操作しないと設定不可になっている

「コンピューター\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PasswordLess\Device\DevicePasswordLessBuildVersion」を「2」から「0」に変更して「netplwiz」を実行

・デスクトップのアイコン表示

テーマの右に「デスクトップアイコンの設定」がある(良く忘れるので)

・SendToのフォルダー

「C:\Users\<user-name>\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo」

ここにアプリを設定しておくとかなり便利

・KB,日本語入力

日本語入力の切り替えを無変換・変換キーに割り当てる

昔はキーに対してカスタマイズ設定していたが,Windows10の途中から設定ダイヤログが出るようになった

しかし旧日本語入力システムを使っていた(昔のエディターなどのソフトウェアは新日本語システムだと問題あった)ので簡単には設定できなかった

Windows11でも同じように問題があるが新しい日本語システムにしていくことにした(つまりソフトウェアも更新)

ただし,はっきりいってクソ!(キーマップがめちゃくちゃになることがあり再起動しないと復旧しない)← キーマップなんぞ基本中の基本なのだが

・ファイルの関連付け

ソフトウェア側の設定で関連付けできることが多いが旧ソフトウェアだと正常に関連付けできない場合もある

アプリの関連付け設定で起動ソフトを選択できるのだけどかなり面倒なので関連付けされてない状態でダブルクリックして関連付けしたほうが良さそう

・メール

クラウドなど他人をあてにしたくないので「QMAIL3」を利用している(自身でメールサーバも持ってるし)

まとめてバックアップしたQMAIL3のフォルダーを戻せば設定込みで復旧完了

・ブラウザ

予めDLしておいたFirefoxのインストーラーでインストール後,バックアップしたおいたブックマークを適用

クッキーや自動IDなどは消えたので再度必要時設定する

・タスクバーへの登録

Windows10ではショートカットをもっていけば登録できたのだけどWindows11ではできない

アプリ一覧からアイコンメニュで登録できるようなのだけどできないソフトもあるようだ

(追加)一度起動した状態でタスクバーのアイコンから登録できることが判った

・その他

これまでインストールしておいたソフトウェアの最新版を確認しながら再インストール

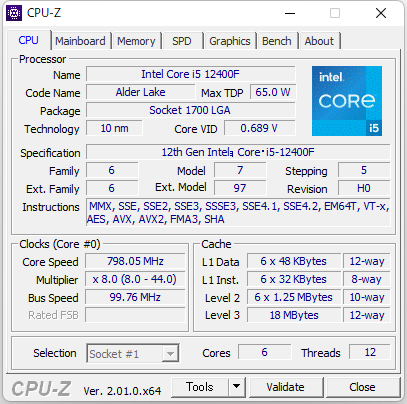

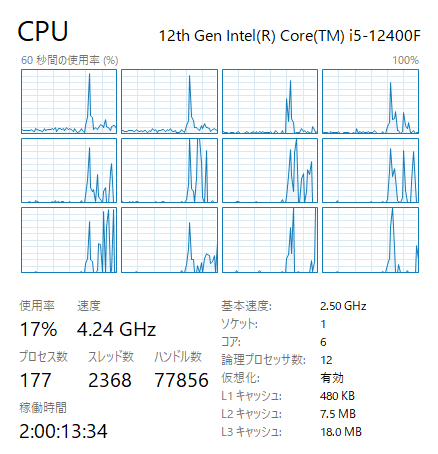

CPUの確認

CPU-Z

ステッピング5でリビジョンH0なので12400F専用に製造されたバージョン

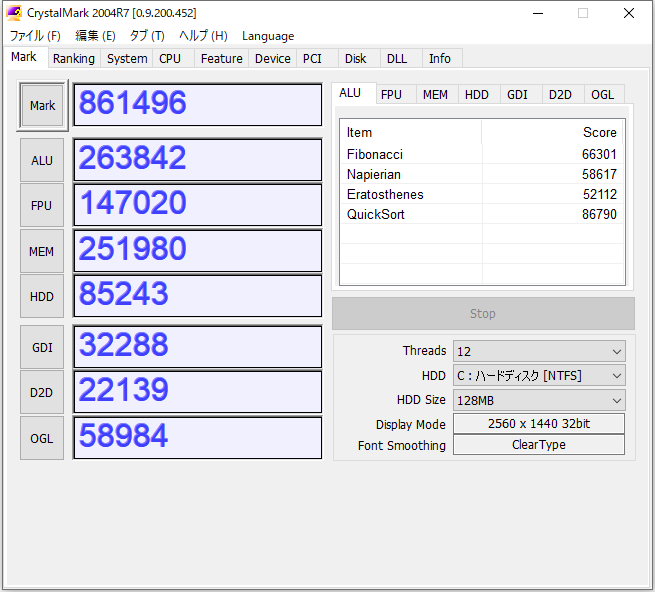

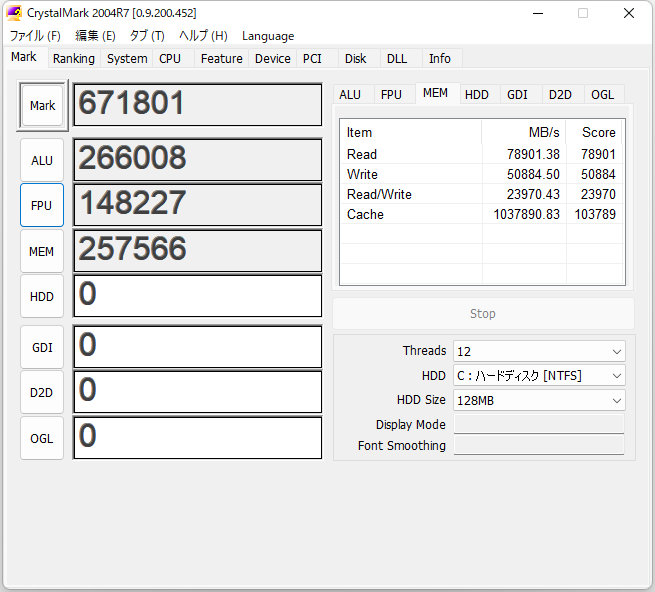

ベンチマーク(クリスタルマーク)

CPUの能力差確認に良いので使っている

(Windows10)

(Windows11)

Ryzen1600 → i5 12400F

ALU) 148601 → 266008 180%(約2倍かなと思っていたので・・・)

FPU) 104302 → 148227 140%(フローティングはあんまり延びていないのね)

ビデオのエンコード

35分のビデオのエンコード時間をRyzen1600と比較してみた

x246 AAC:14分15秒 → 08分41秒

x265 AAC:45分27秒 → 18分35秒(他でも評価されているとおりだった)

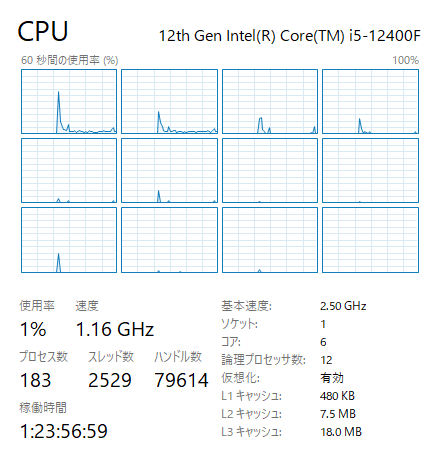

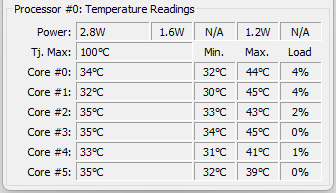

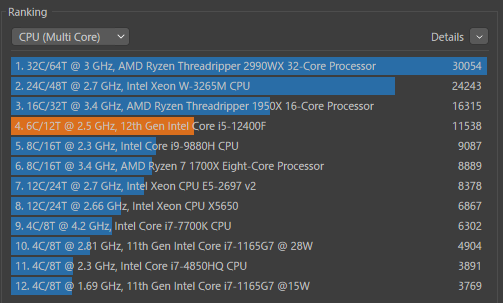

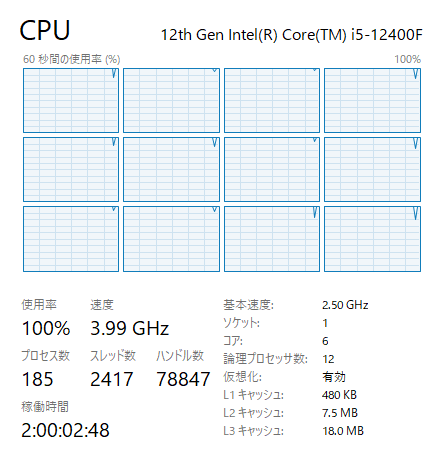

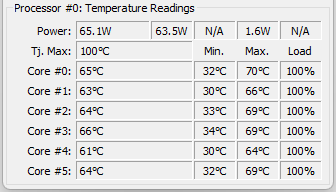

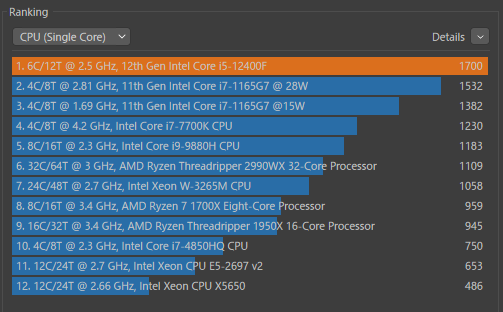

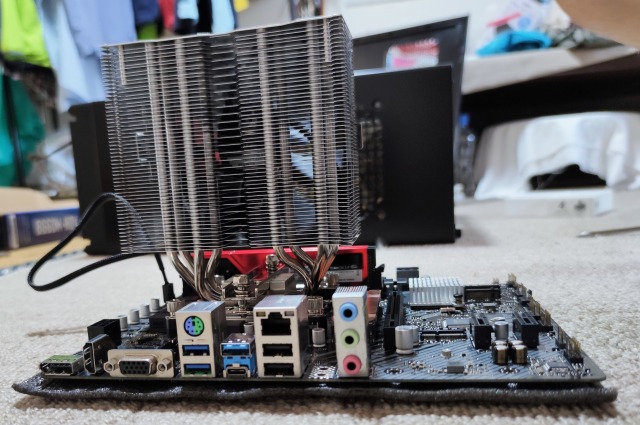

Cinebench R23

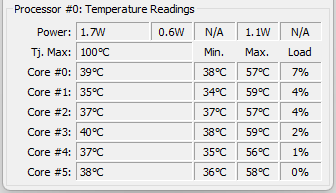

一般に公開されている数値を比較して正常か確認,またCPUクロックの動きとCPU温度を同時に観てみた

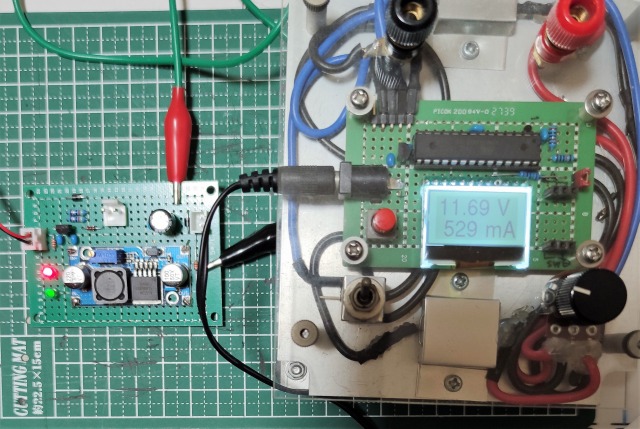

(アイドル時)

アイドル時はクロックが1.16GHzとかなり落ちる

CPU温度は起動時の最大が45℃(+10℃位)って感じ(尚,室内32℃だった)

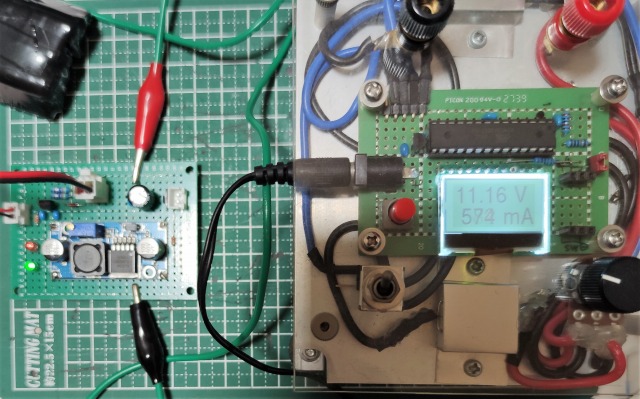

(マルチコア)

スコア「11538」は一般的なのかな(世間では12400前後)

クロックは4GHzに張り付いている

どうやら4GHzが(最大)固定のようで,EFIで電力量とか変更してみたけど変わらない → 全コアがそれなりに動作しているのを観てるのかな?

CPU温度は最大でも70℃なので,かなり安全そうだ(虎徹は正解か)

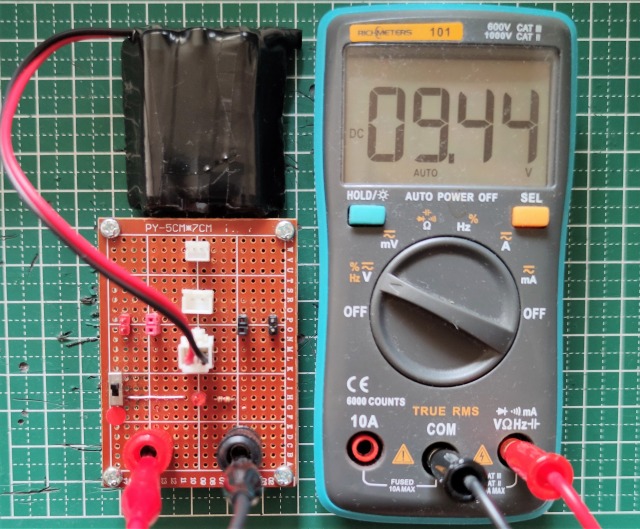

(シングルコア)

スコア「1700」(世間では1700前後)

クロックは仕様では最大4.4GHz(他のコアも動作していたせいなのか?)

CPU温度は最大でも59℃

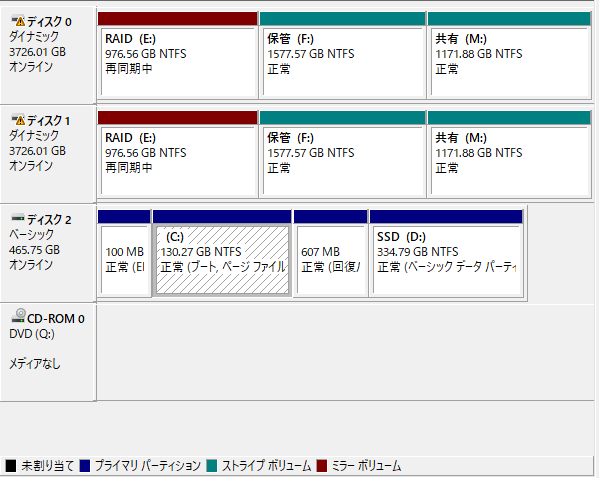

RAID(ミラーリング)の問題

これはWindows10から発生した問題なんだが,(再を含め)起動するとミラーの同期が行われることが頻繁に発生する

今回の更新にてRAIDの状態は2台のディスクに収められておりディスク管理においてミラーとストライピングディスク位置を認識し回復することができた

しかし変わらずミラーの同期が行われることが頻繁に発生する

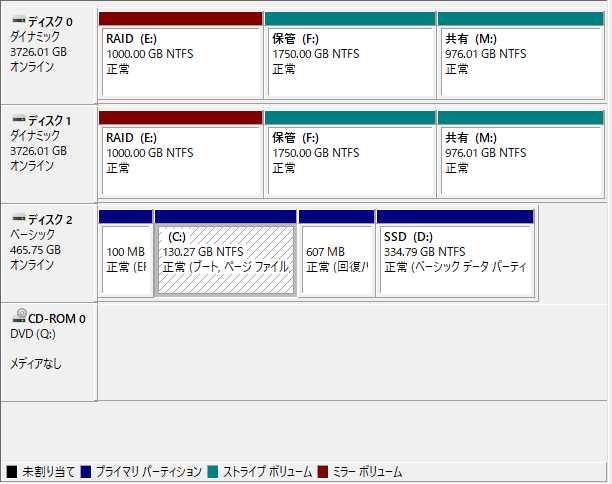

そこで丁度良くディスクの内容が全てバックアップされているタイミングなのでRAIDの設定を(試しに)やり直してみることにした

(実際はどうしても失われては困る内容もあったので非常時以外やりたくないことではあった)

多少,ディスクサイズを変更してRAIDの再設定を行いバックアップから復元

頻繁に発生していたミラーの同期が(様子見ではあるが)無くなったような感じもする

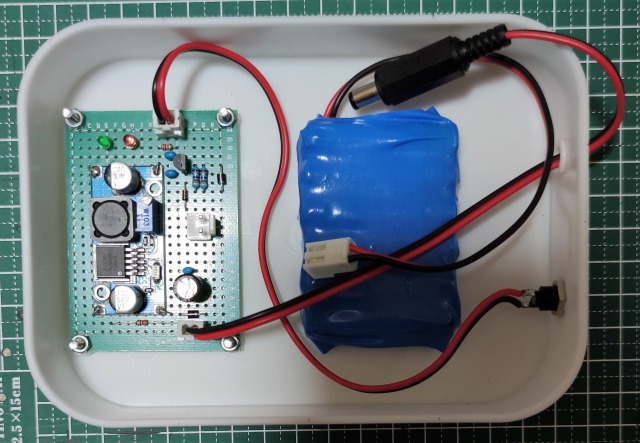

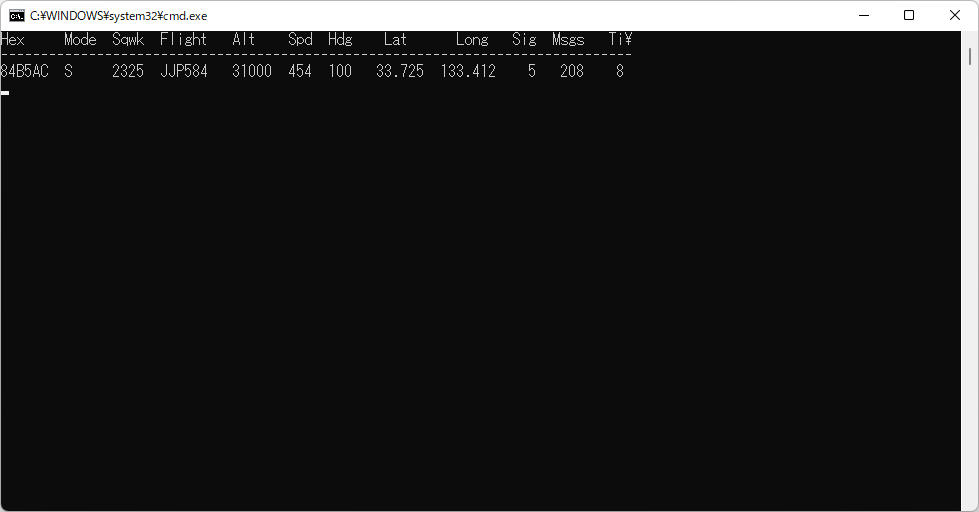

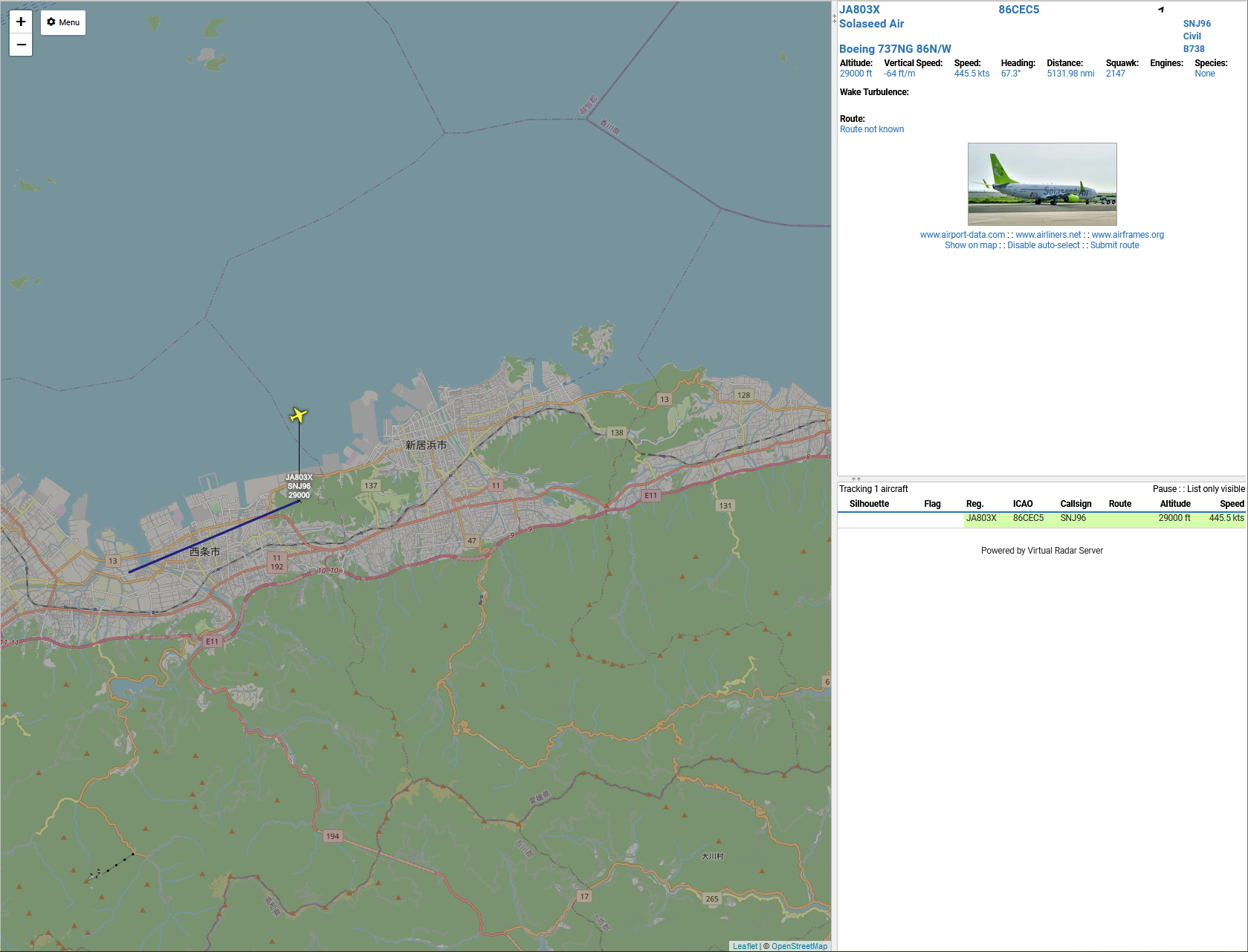

SDRplay社RSP1クローン

今回,ソフトウェアを最新版に入れ替え,多くは問題なしだったところ一部は最新だとやはり問題が発生している

その1つにSDRplay社RSP1クローンの「SDRuno 1.42」でRSP1クローンの動作には問題ないのだけどHDSDRからは使えなくなる(ドライバーの整合性)

なので動作していたバージョンを使っているのだが,いろいろ調査していたついでに「ADS-B」を確認してみた

専用のアンテナ(1090MHz)は準備してないので既存のアンテナ(HFとNOAA用)で試しにRTL2832を使って受信

それでも近場は受信

しかしRSP1クローンでは受信できなかった

折角なので専用アンテナを制作してみようかと考えている

_回路図.png)