NOAA用サーバをADS-B受信で利用する

先日からサーバのメンテナンスを実施

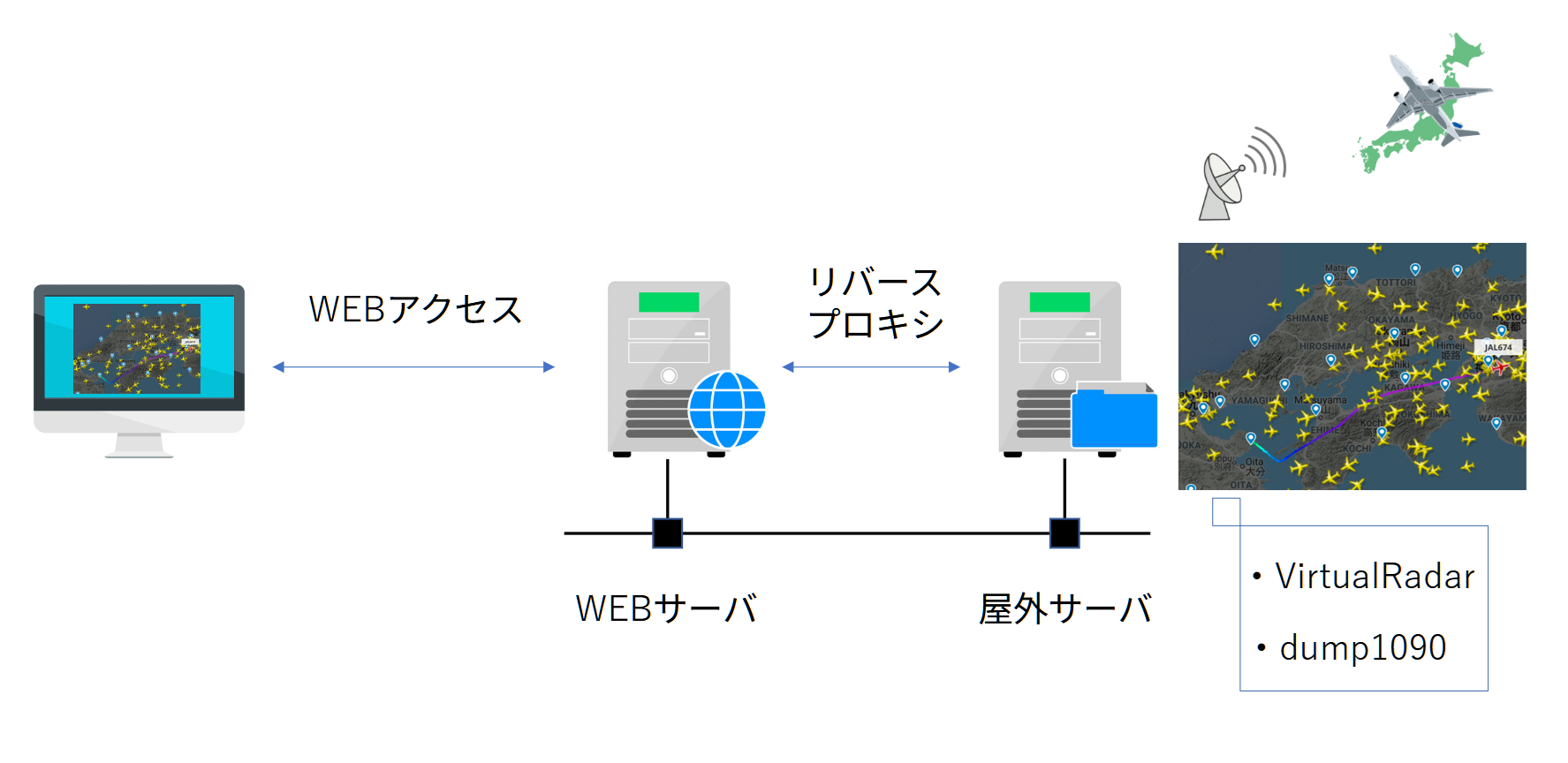

整理してWEBサーバはメールサーバを含むサーバ,NOAA受信で利用していた外部サーバを(おかしな名称なので)室外サーバに変更,室外サーバは夜間休止とした

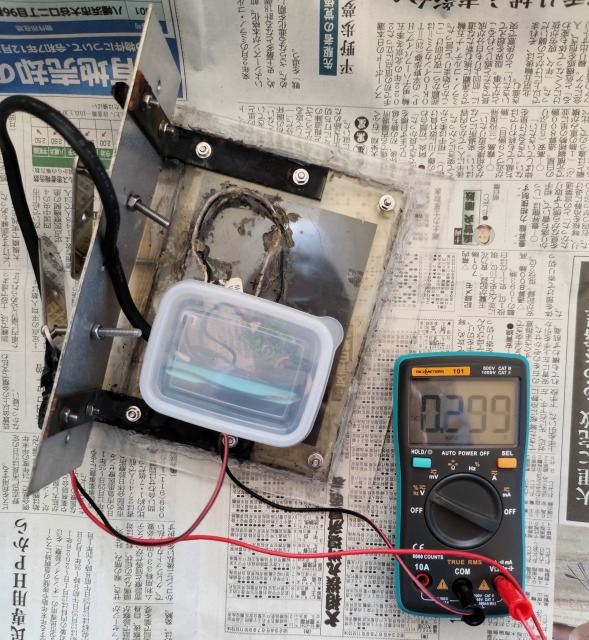

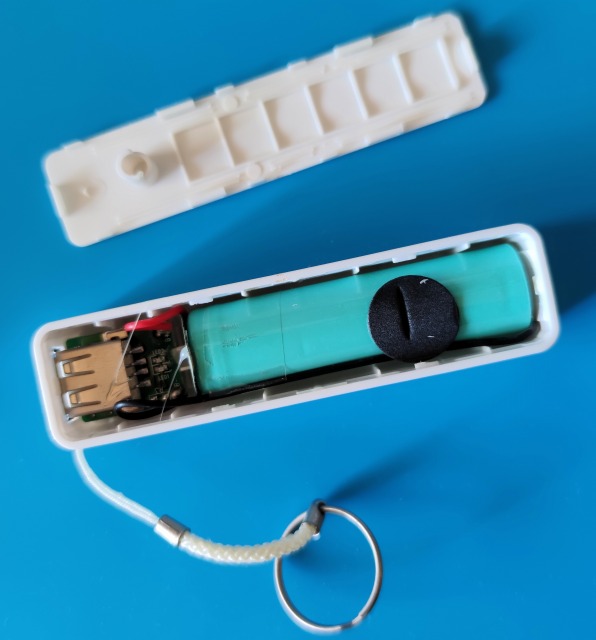

利用しなくなった室外サーバにはRTL-SDRが接続されているので,まずはADS-B受信で利用してみる

ADS-B受信のマップ表示にはVirtualRadarを利用,公開はリバースプロキシで対応することにした

WEBサーバ

セキュリティ確保のため直接アクセスとしないでWEBサーバ経由とする

Apache2のリバースプロキシを設定

参考:https://rainbow-engine.com/apache-reverseproxy-howto/,https://rainbow-engine.com/apache-reverseproxy-https/

モジュールの有効化

a2enmod (モジュール名),a2dismod (モジュール名):モジュール名は複数指定可能

# a2enmod proxy_http

# a2enmod proxy_balancer

# a2enmod proxy

# a2enmod lbmethod_byrequests # 必要ない?

設定ファイルに追加

# vi sites-available/000-default.conf

ProxyRequests Off # リバースのみはOff,フォワードも使うならOn

ProxyPreserveHost On # 元のホスト名を保持する設定のことだが,これがあると動作しない

<Proxy *>

Order deny,allow

Allow from all

</Proxy>

ProxyPass /vrs/ http://(サーバ)/

ProxyPassReverse /vrs/ http://(サーバ)/

最終的に「VirtualRadar」「dump1090」用に2つProxyPassを作成

注)ProxyPasのバックエンドのURL(上記では(サーバ)の部分)にドメインを付けるとポート指定が無視されるようだ(拙者の環境が悪いのかな?)

Apache2を再起動

# systemctl restart apache2

室外サーバ

アンテナは解体も簡単ではないので,しばらく接続中のNOAA用で試行して,ADS-B受信の設定が落ち着いたら変更する

Virtual Radar Serverのセットアップ

参考:https://www.virtualradarserver.co.uk/mono.aspx

Linux用といってもmonoで動作させるのでWindows版と同じ

(monoのインストール)

$ sudo apt-get install mono-complete

(VirtualRadarServerのインストール)

$ cd

$ wget http://www.virtualradarserver.co.uk/Files/VirtualRadar.tar.gz

$ wget http://www.virtualradarserver.co.uk/Files/VirtualRadar.exe.config.tar.gz

$ cd /srv

$ sudo mkdir vrs

$ cd vrs

$ sudo tar -zxvf ~/VirtualRadar.tar.gz

$ sudo tar -xvf ~/VirtualRadar.exe.config.tar.gz

最初の1回admin,password付きで起動

$ mono VirtualRadar.exe -nogui -createAdmin:admin -password:password

Local address: http://127.0.0.1:8080/VirtualRadar

Network address: http://・・・:8080/VirtualRadar

2回目以降

$ mono VirtualRadar.exe -nogui

ブラウザでアクセスして確認(画面生成のためか少し接続時間が掛かる)→ まだ受信していないので航空機は無い

システム起動時自動起動させる

(スクリプト作製)

$ cat vrs.sh

#!/bin/sh

#

mono /srv/vrs/VirtualRadar.exe -nogui

$

(vrs.shを/etc/rc.localに登録)

$ cat /etc/rc.local

/srv/lbin/vrs.sh 1>&2&

dump1090のインストール(ADS-B受信用だが,マップ表示も可能)

$ sudo apt search dump1090

ソート中... 完了

全文検索... 完了

dump1090-mutability/jammy 1.15~20180310.4a16df3+dfsg-8 arm64

ADS-B Ground Station System for RTL-SDR

$ sudo apt install dump1090-mutability

$ sudo vi /etc/default/dump1090-mutability

(特に変更の必要ないがWebサーバなしでインストールしていると以下のようにnoとなっているかも)

START_DUMP1090="no"

MAP表示(試行)

- VirtualRadar

- dump1090-mutability

参考

以下が今後追加で参考になりそう(ありがたい)

- https://ameblo.jp/icchi-rjfm/entry-12546868774.html

- https://intaa.net/archives/21187

- Apache ProxyPass設定ミスの原因と解決方法