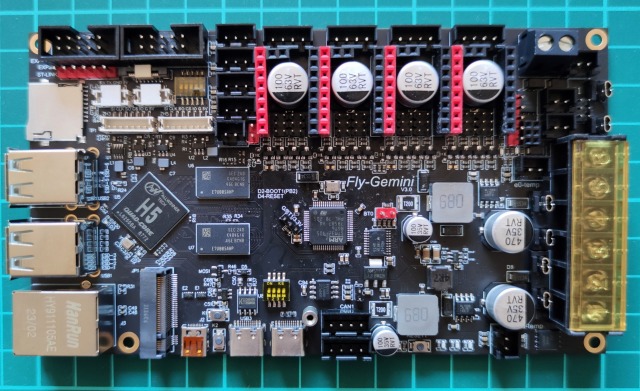

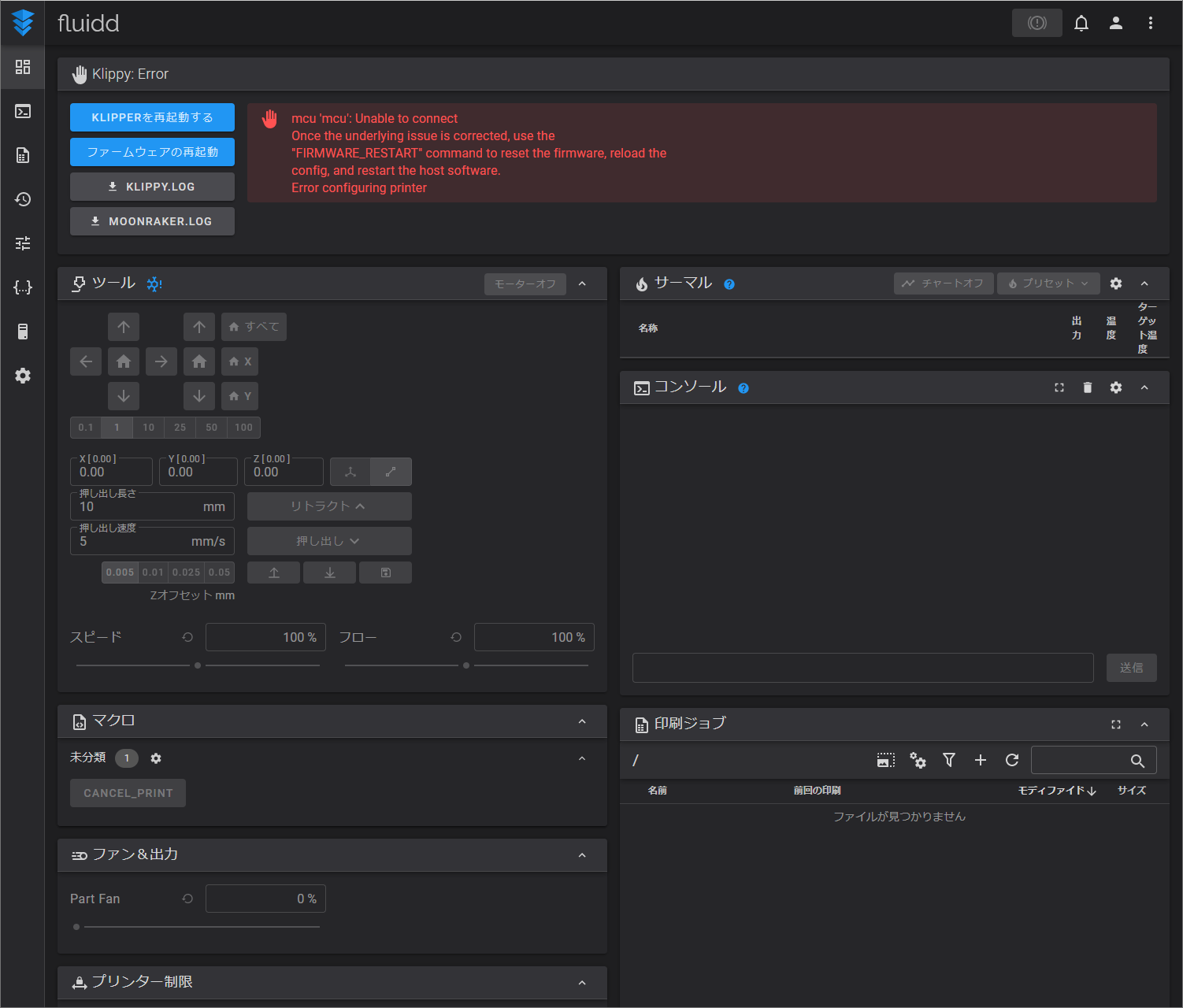

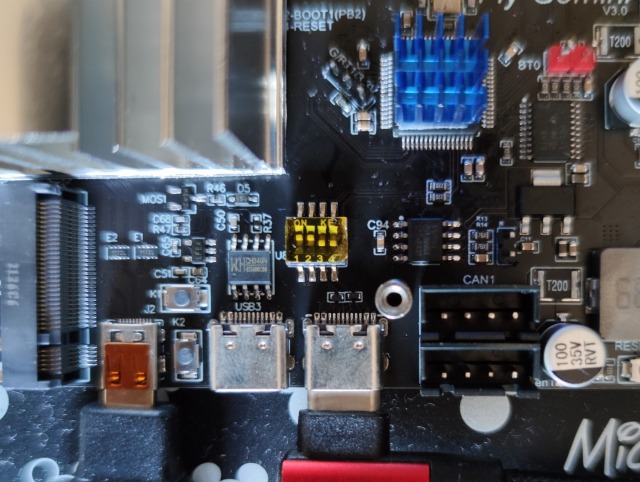

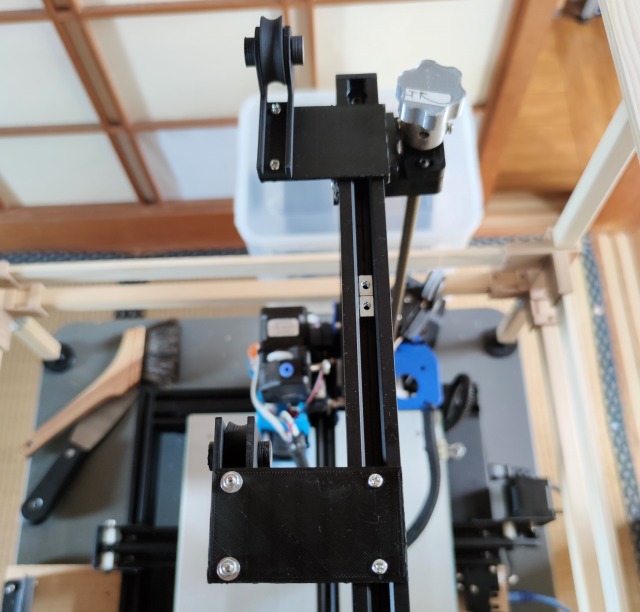

3Dプリンタのマザーボード更新が完了するまで印刷ができないので必要な印刷を行っている(流石にPCのように複数台の3Dプリンタは持てない・・・)

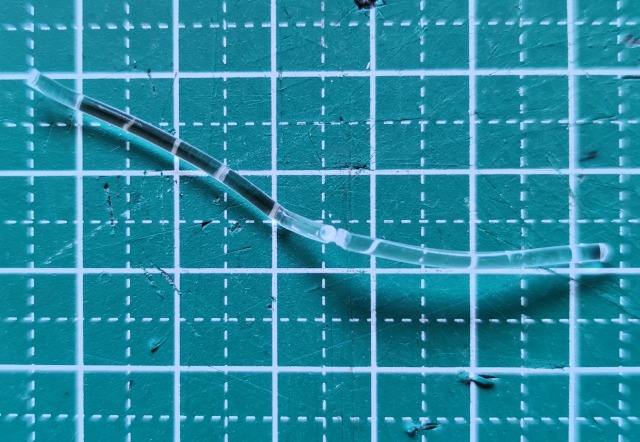

その中でホットエンドの予備を,eSUN ABS+(黒)を購入していたのを使ってみようと印刷したら普通のABS(青)と異なるのか同じ設定では積層割れが発生して印刷設定の追い込みが大変だった(ので記録しておこうと)

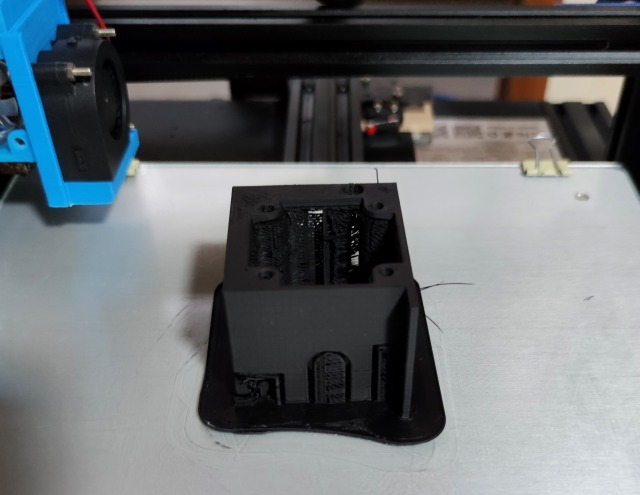

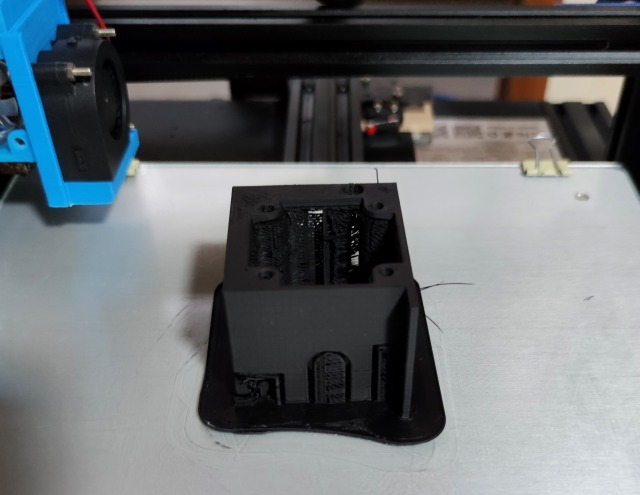

(積層割れしたABSのゴミ)

結局,理由は冷めるまでの時間と温度だと考えられ,ABS+はかなりシビアになフィラメントなんだろうかと思われる

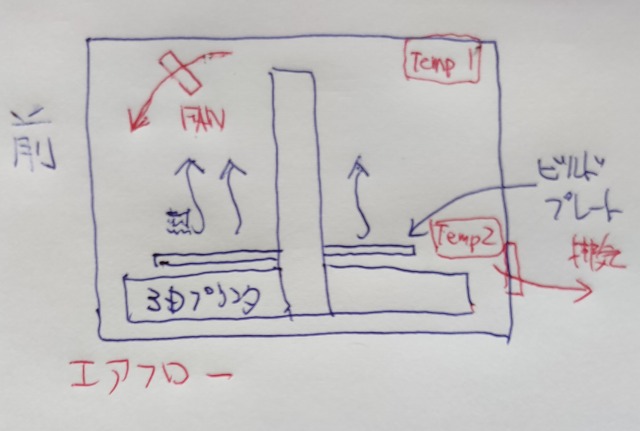

エンクロージャーで断熱,温度管理するのが一番の解決方法なのは判っているのだが・・・ABSのみ必要と夏ってこともあり後回しになっている

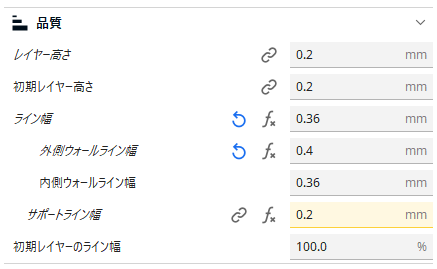

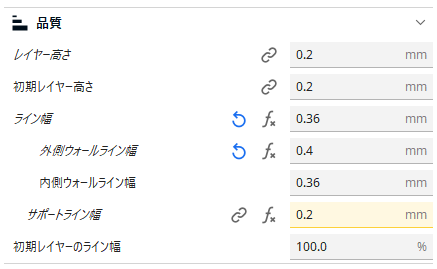

そこでドラフトシールドを駆使して何とかならないかとCuraの印刷設定を追い込むことにした

品質ではライン幅をノズル径より少なくして被らせた方が良いようだ

PLAなら0.4㎜でも十分だが,ABSで0.38㎜,ABS+だと0.36㎜でないと厳しい

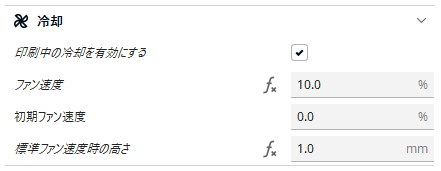

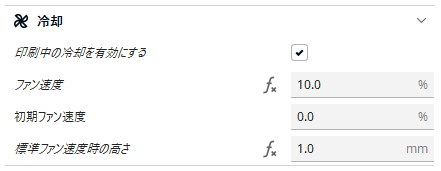

冷却は微妙で変化が判りにくい

造形物にもよると思うが密着性と良くしたいので粘度を保つよう冷やさないようにした

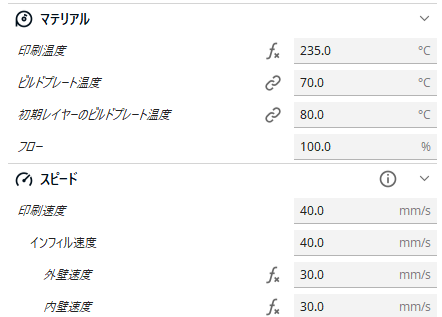

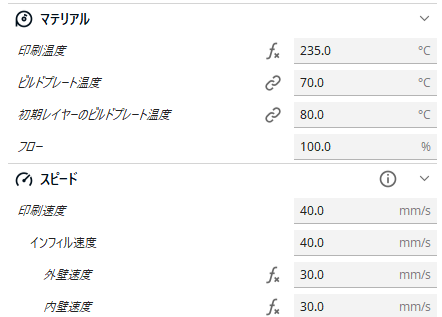

マティリアルはフィラメントの指定通り

ABS+は温度指定が広く220~260℃なのだが高温にしても密着性は上がらないようだ

ビルドプレート温度は初期80℃で通常は70℃にしたがガラスなので問題ない(ガラスだとABSの付きが良すぎなのでエンクロージャーがあれば60℃でも良さそう)

印刷速度は30㎜/s前後が失敗しにくいようだ

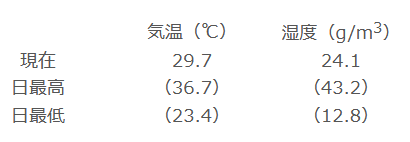

これらの設定と暑さ(気温上昇)のせいか綺麗に印刷

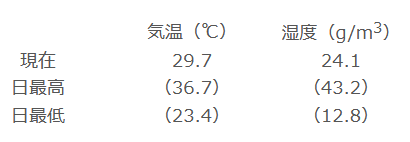

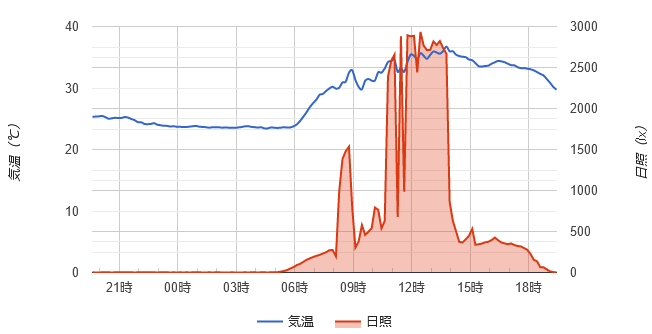

印刷終了時(17時頃)の室温が32.9℃

最高気温が36℃を超えた日であった

つまりのところエンクロージャーで周辺温度を35℃以上にコントロールすれば良さそうである

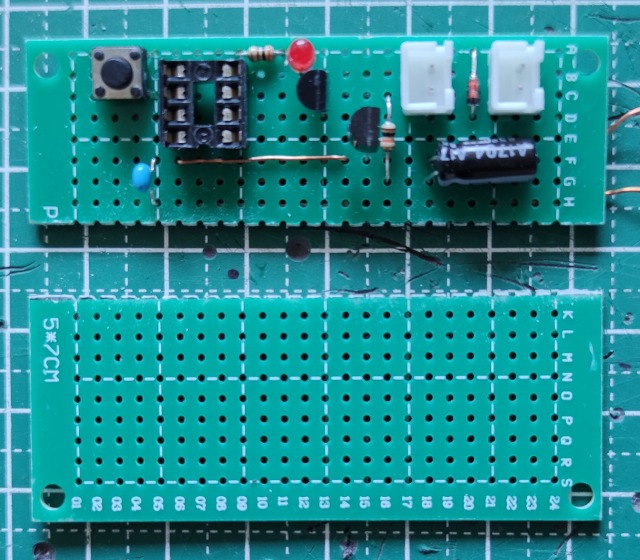

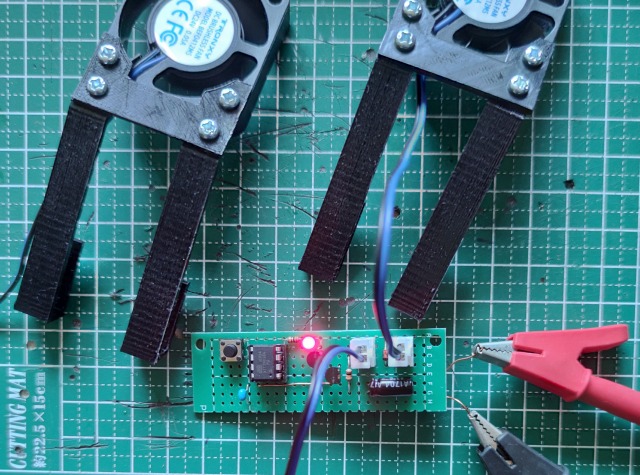

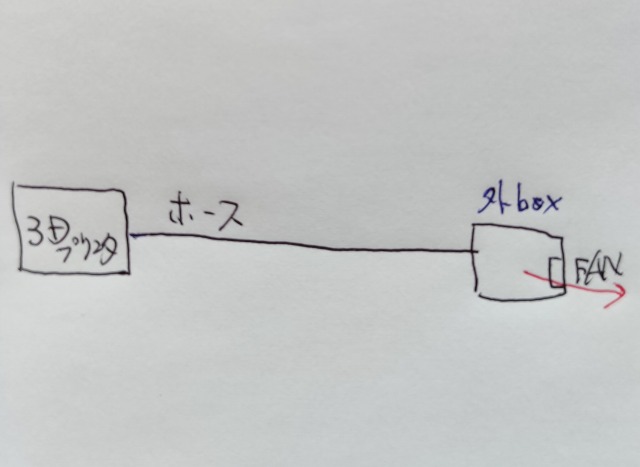

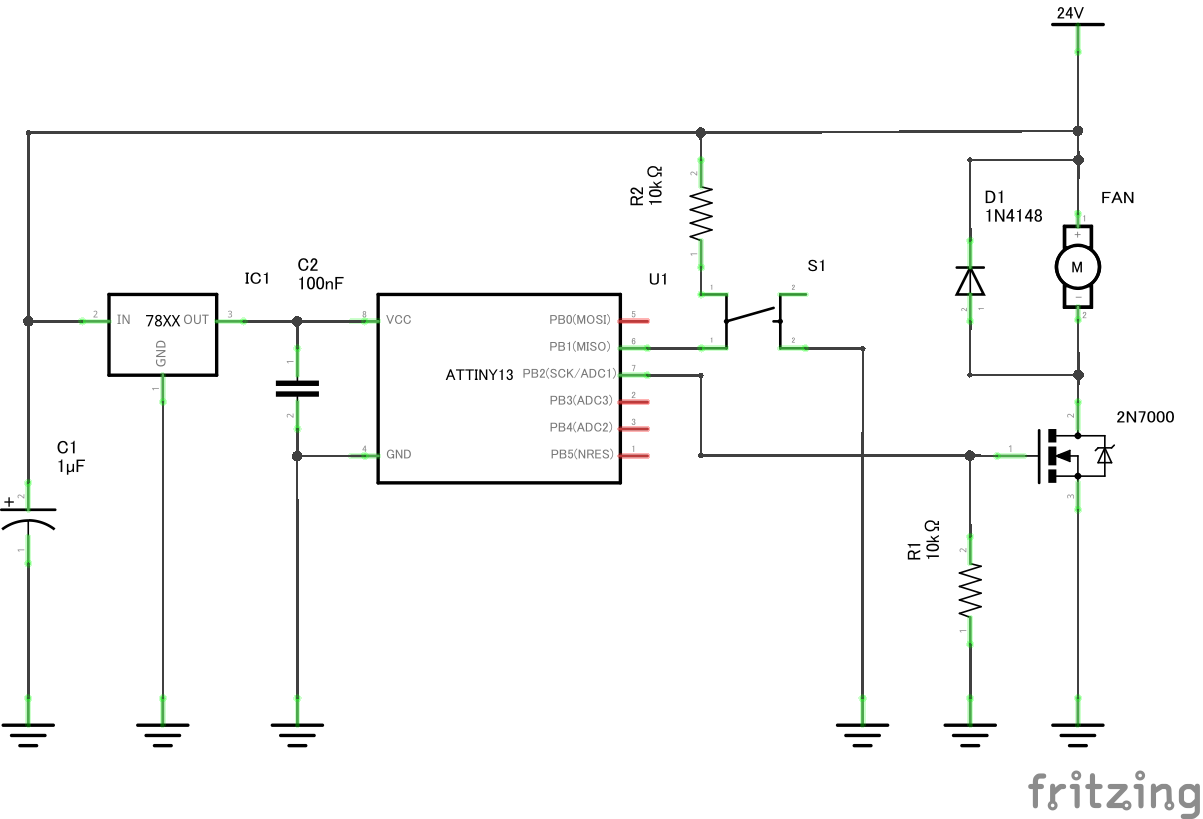

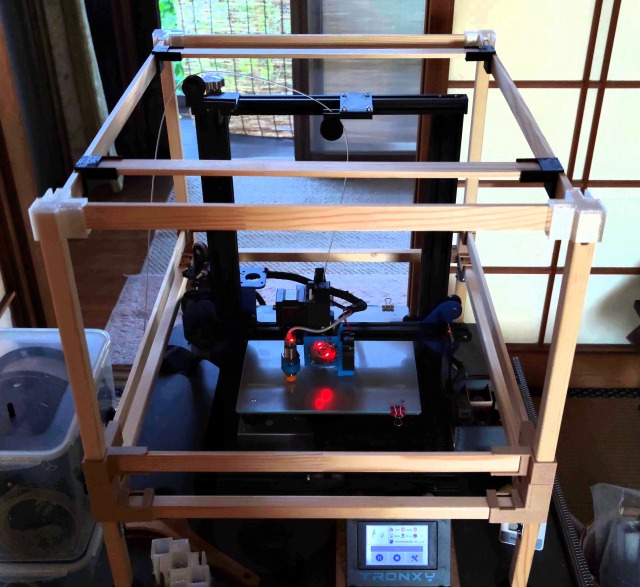

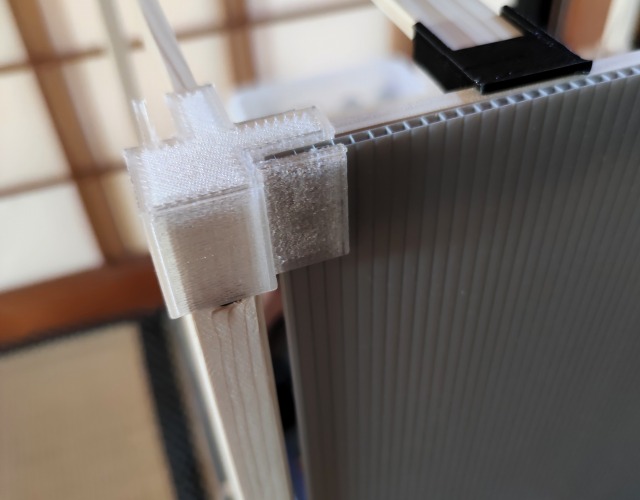

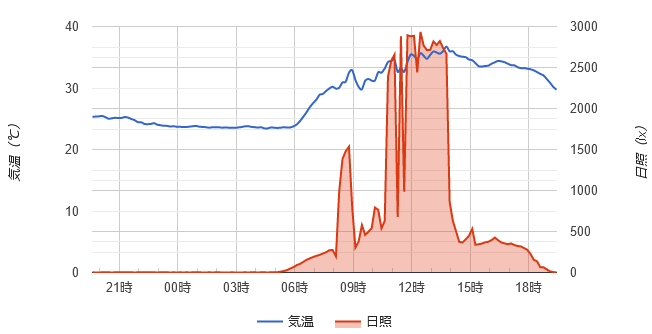

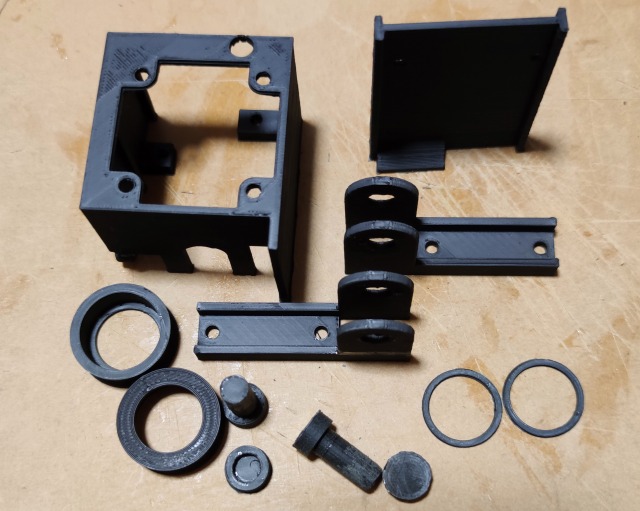

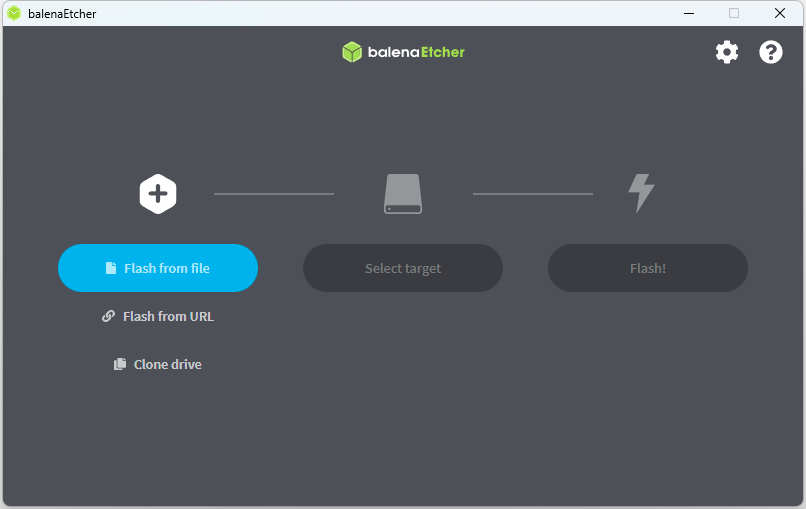

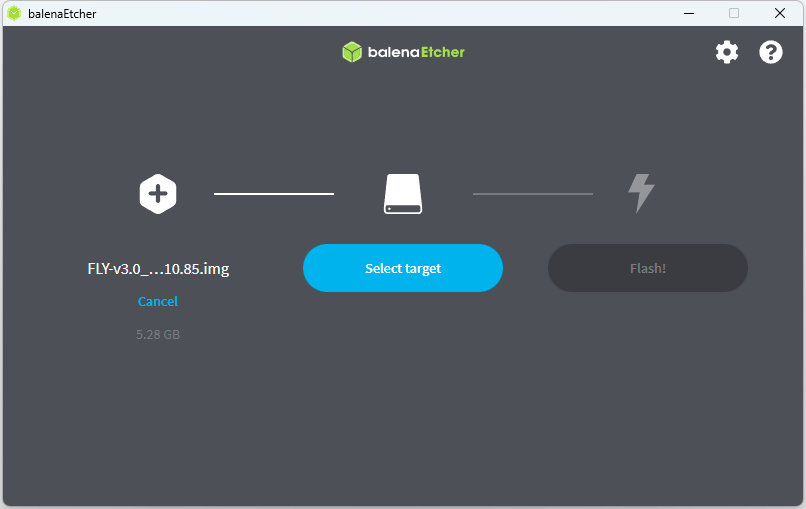

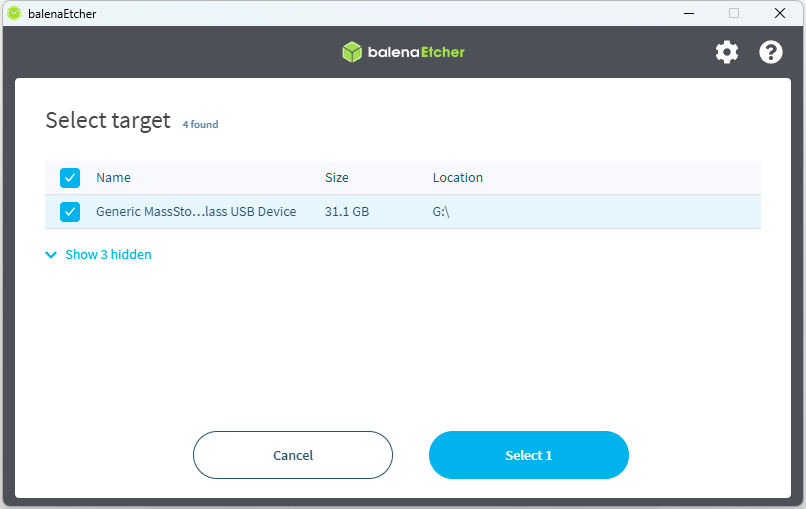

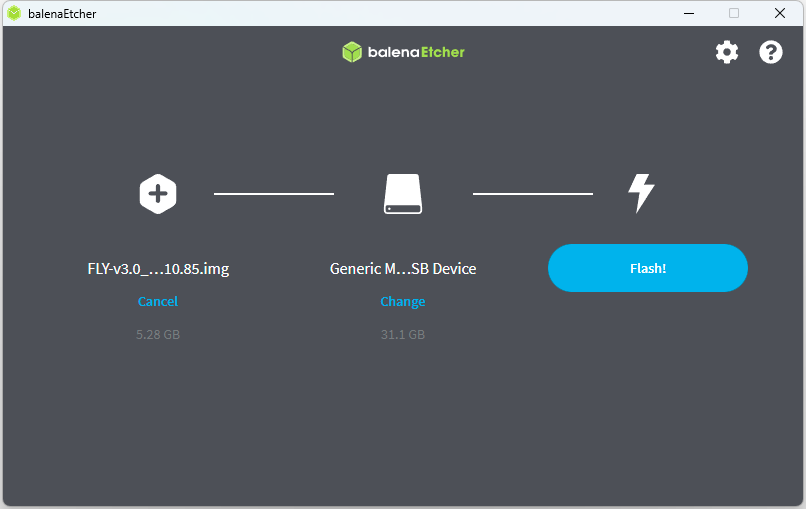

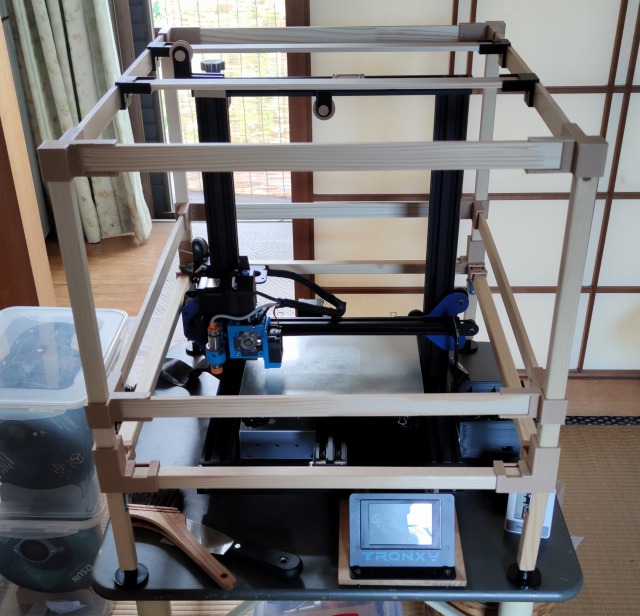

エンクロージャーと周辺パーツ

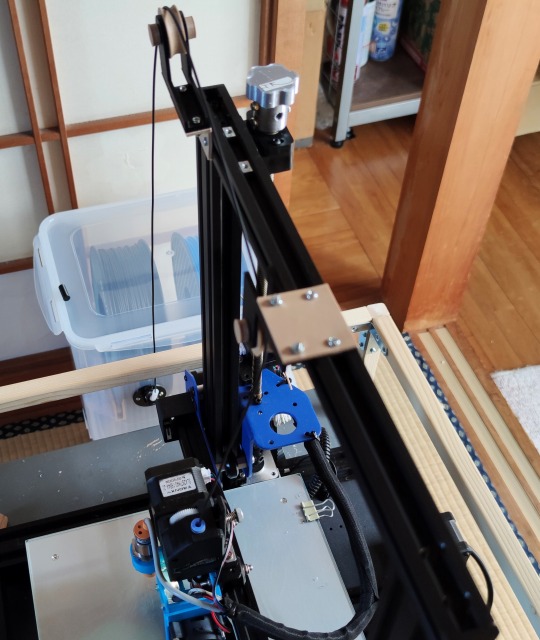

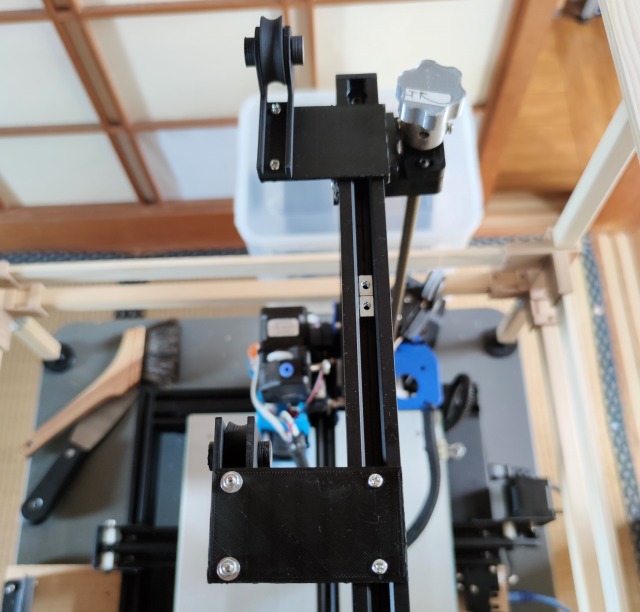

今回の件もありエンクロージャーは土台で止まっていたのを骨組みまで進展させた

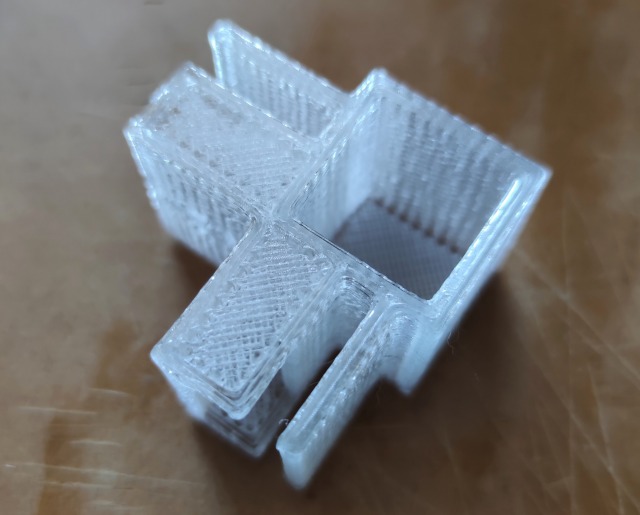

PLAでジョイントを作り木材で構成(0.8㎜ノズルで造形)

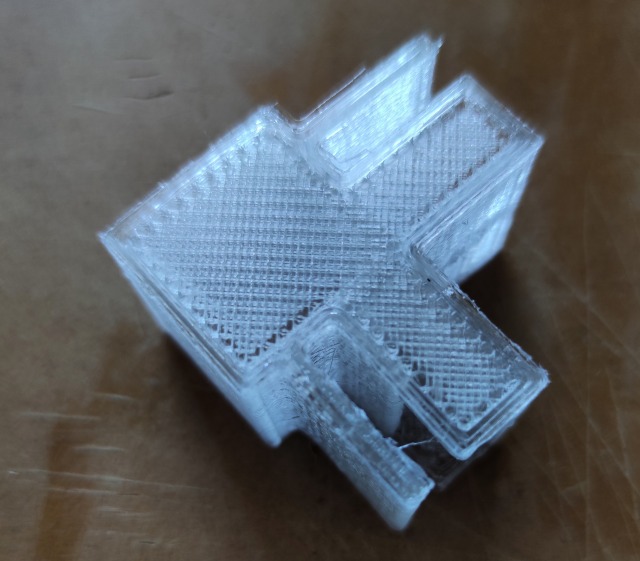

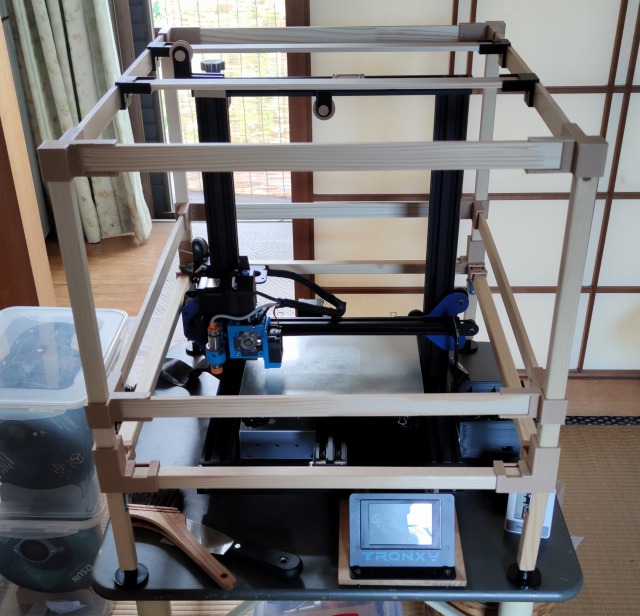

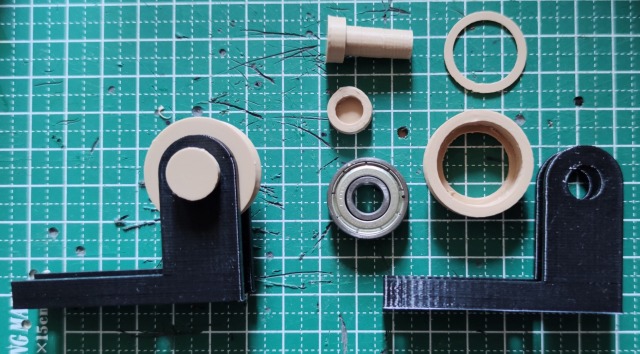

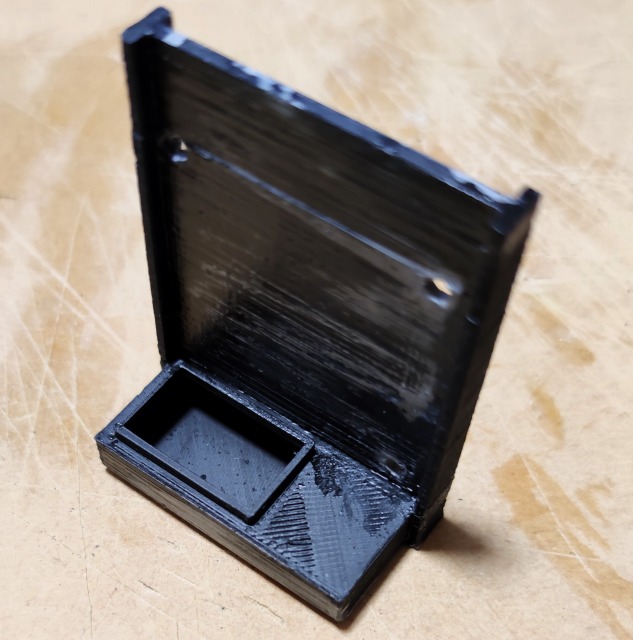

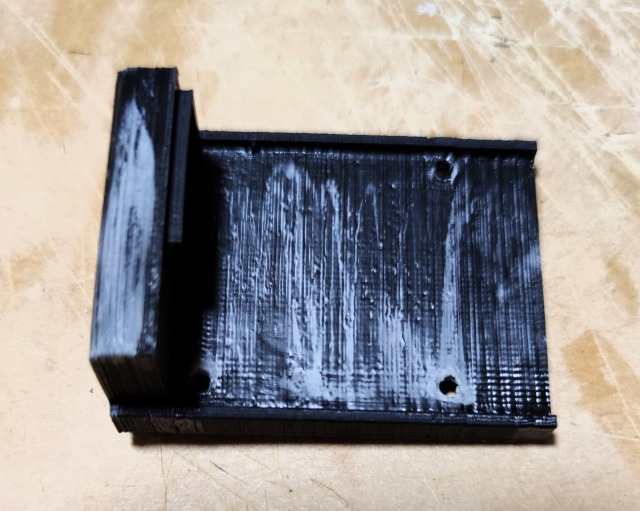

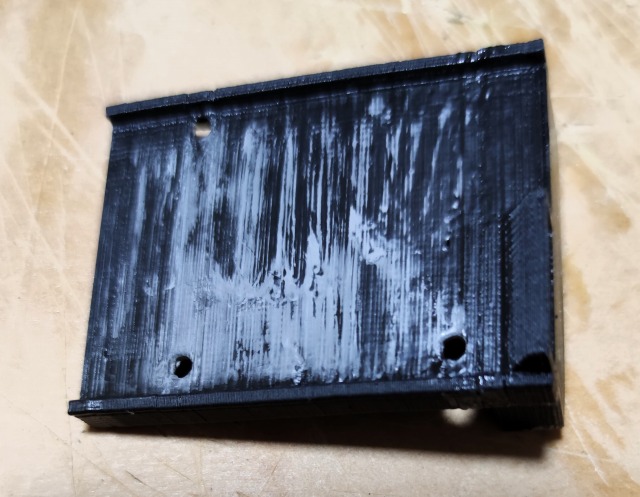

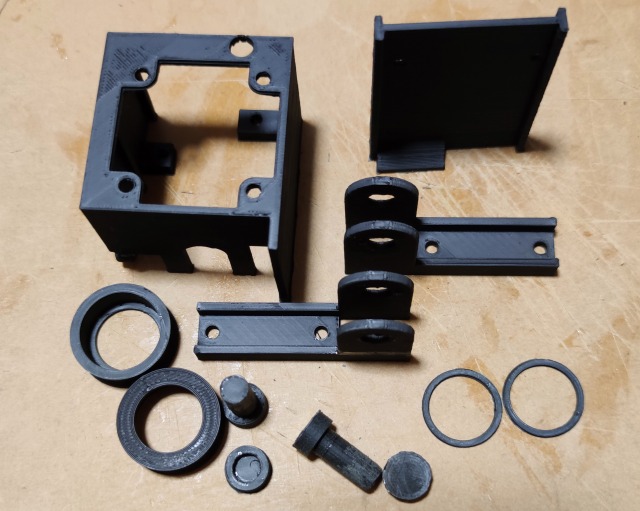

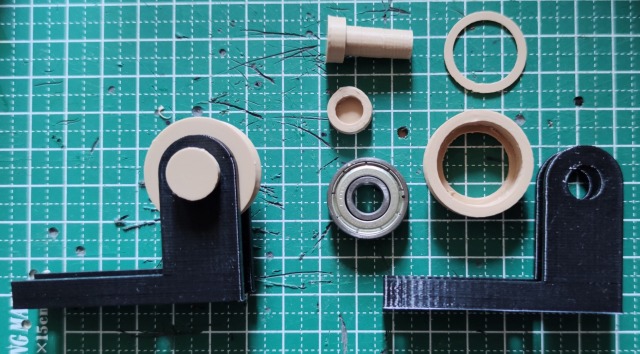

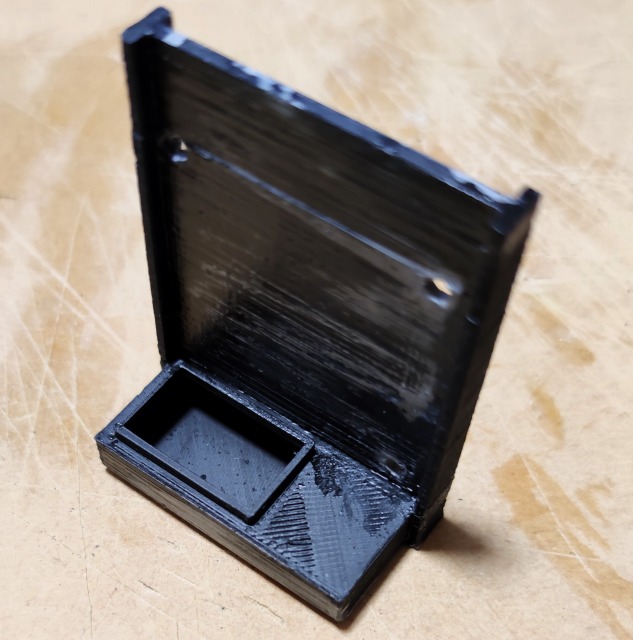

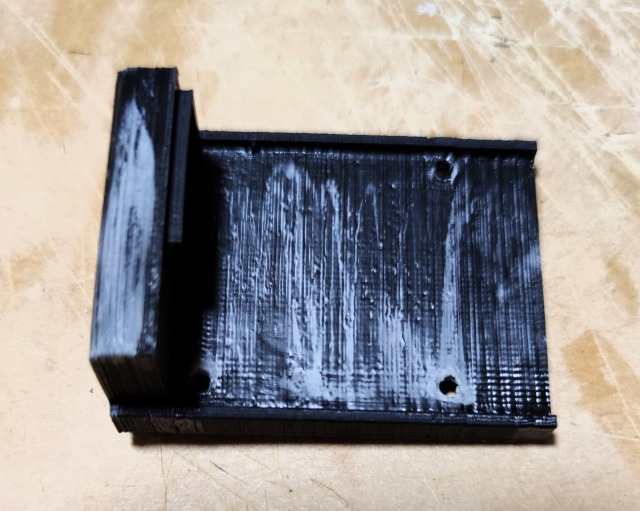

フィラメントガイドもABSで作り直し,強度が欲しいので最終的にインフェルを80%にした

最初にPLAで作ったフィラメントガイド

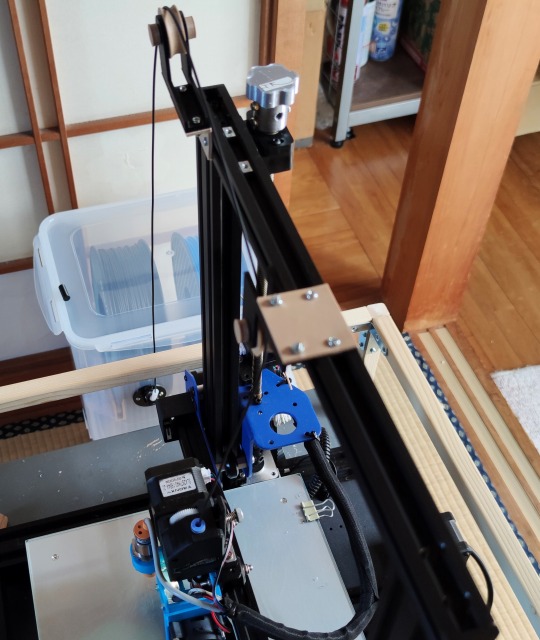

次のように設置したがエンクロージャーで囲ったら曲がってしまいそうなのでABSで作り直したという訳である

手前(エクストルーダの位置)と奥のガイドは強度の問題で長さを変えてある(動作がおかしいなら修正予定)

おまけ

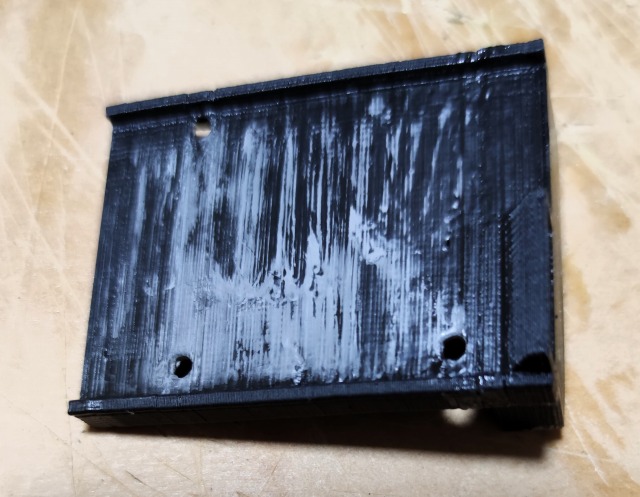

少しだけ積層割れした印刷物を捨てるのは惜しいので塩ビ用接着剤で繋いでみたところ接着面が広ければ十分使える

穴の部分で積層割れを起こしていたダクトファン取付パーツ

アセトンを密閉した箱内で気化させ表面を溶かしてみたところ大して溶けなかった

ABS+は溶けにくいことと,気化したアセトンは空気より重いのでファン等で循環しないと駄目なようだ

そこで筆で表面を塗ってみた

斑になってしまったが硬化したので使えるパーツになったので予備品にした