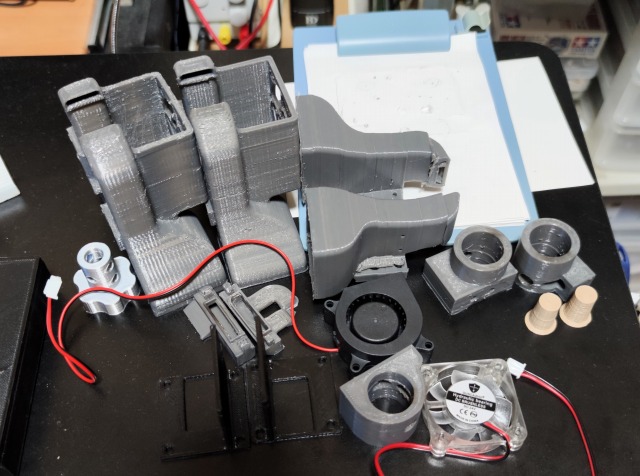

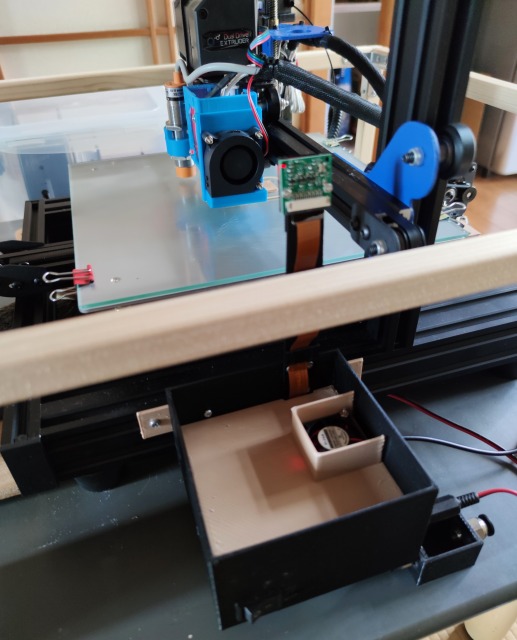

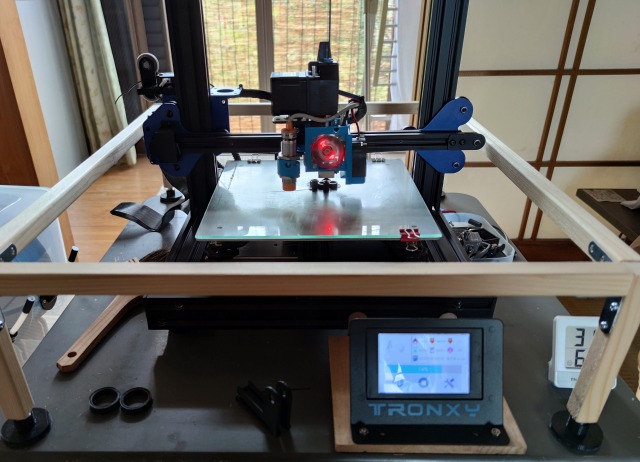

時間が出来た事もあり3Dプリンタの改良で保留になっていた「ダイレクトエクストルーダー化」をやろうって事で始めた

ついでにホットエンド周りのFANを大幅に改良しようとしたが(効果的な改良でもないので)途中で断念し現状の形に追従する形とする

材料

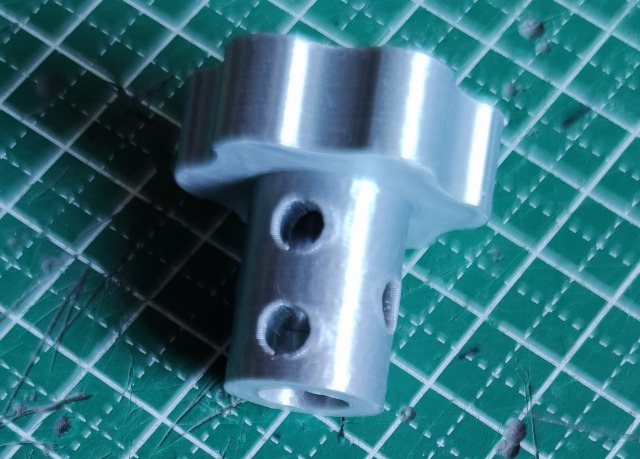

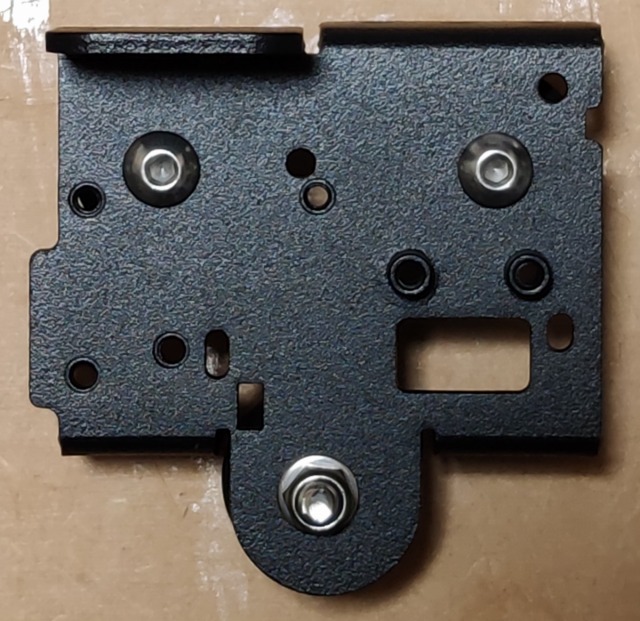

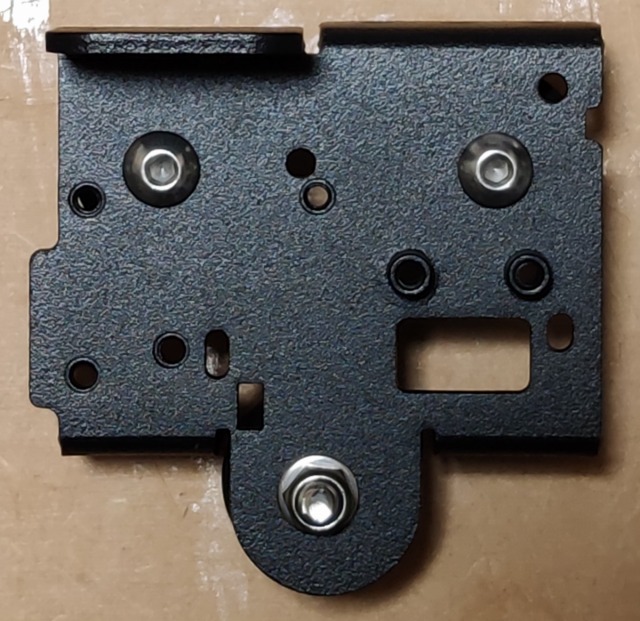

ダイレクトエクストルーダーを構成するための台座を印刷するかアルミを加工するか考えていたが結局Ender3用のアップグレードキットを購入して利用

このままでは付かないのでホットエンド周りの構成パーツは,以下の台座イメージをFreeCADに取り込んでパーツを合わせ設計

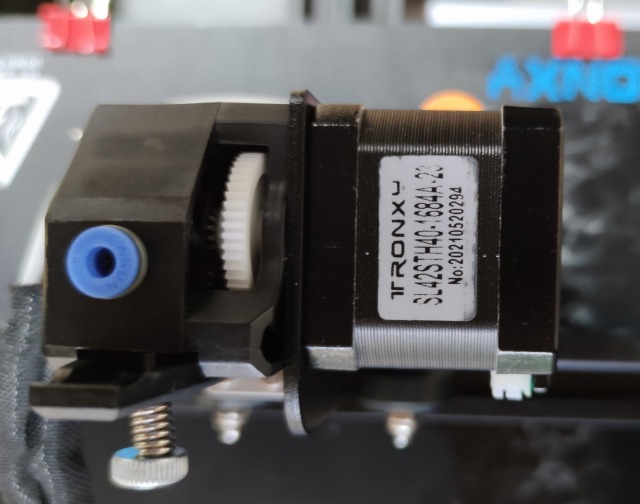

ステッピングモーターやデュアルドライブエクストルーダーはTITAN化する既に購入済

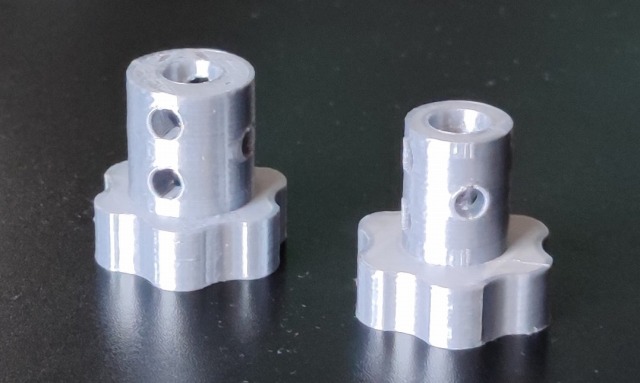

PETG

熱に弱いPLAは使用できない場所なのでPETGを久々に使おうとしたのだけどCuraの設定を失っていたため設定調整で時間を消費することになる

更にヒートブロックとノズルの隙間から溶けたフィラメントの漏れが発生し印刷物に影響を与える

PLAでは発生していなかったのでフィラメントの成分の違いで石油系の方が分子が小さいせいなのか?

ヒートブロックを3回も交換することとなるしサポート材は取りにくいし加工も困難なため満足できる印刷物ではない

ABS

しかたないのでPETGを諦めABSで作ることにした(PETGで印刷した分は暫くは補修用として保管)

ABSの方が印刷は楽だったが次の問題がでるのを避けられない

良く言われるビルドプレートへの密着だが,これは8㎜プリムと(フロート)ガラス+ケープ(一度噴射すれば他のフィラメントにしない限りかなりの期間必要なし)で問題無し,逆に冷えないと取れない位で無理やり引っ張って造形物が破壊されることもあり慎重にプリムから剥がす必要がある

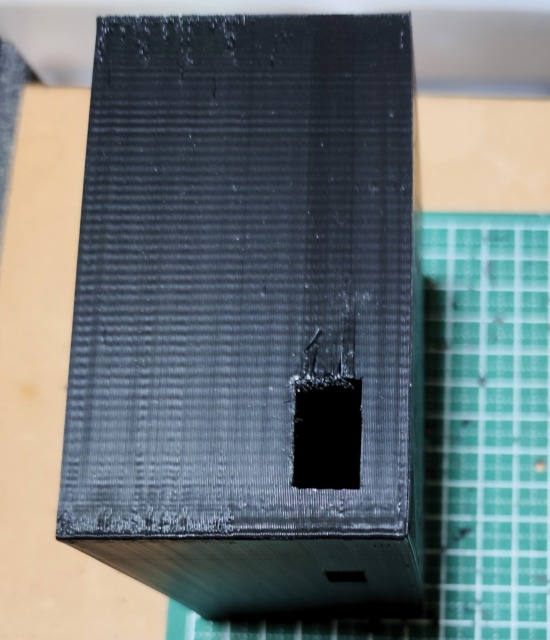

積層途中に隙間ができるのは,おそらく冷える際の縮小のせいで場所は特定できないが上部の途中での発生が多いようだ(必ず発生するということではない)

ABSなんで後でアセトンで溶かして隙間を無くせるし補強するならエポキシ接着剤を塗るのも良い(PLA,PETGでは効果が薄い)

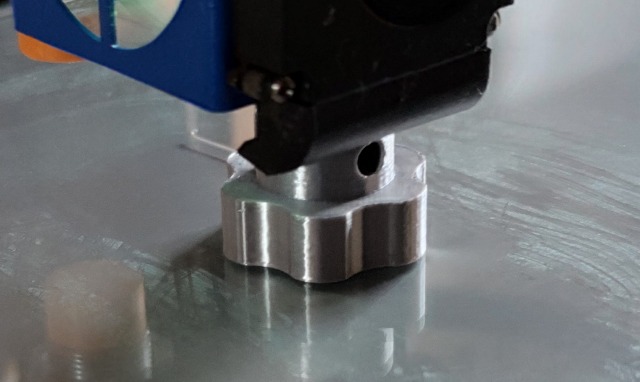

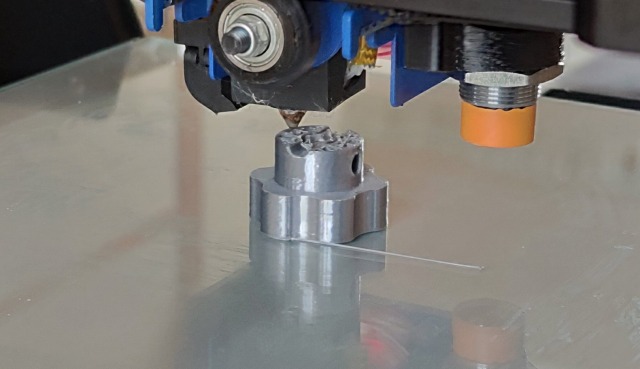

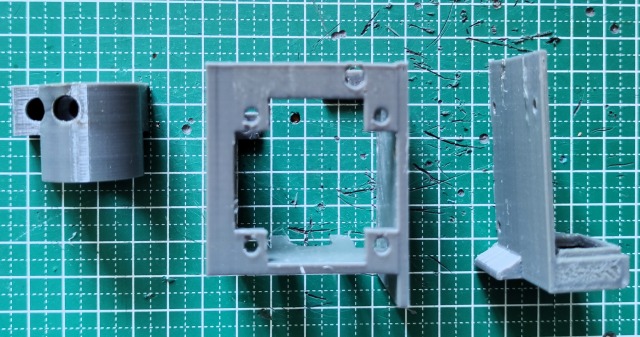

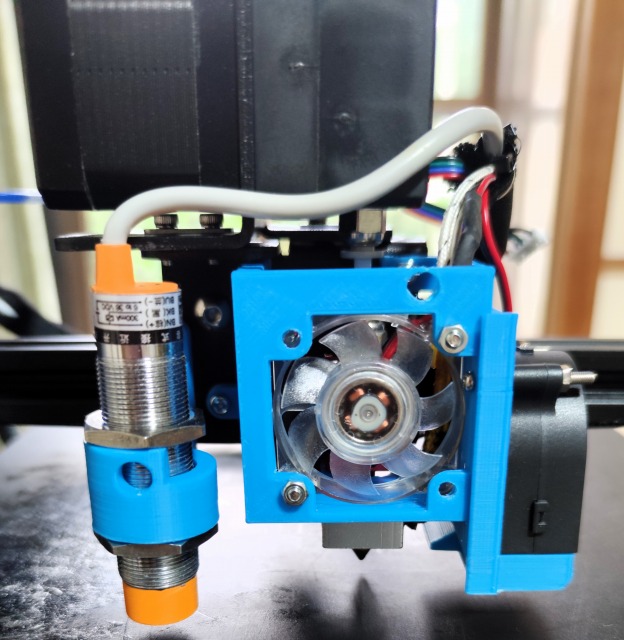

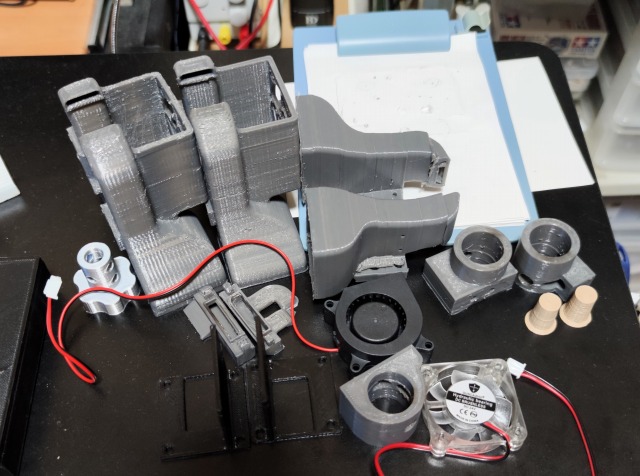

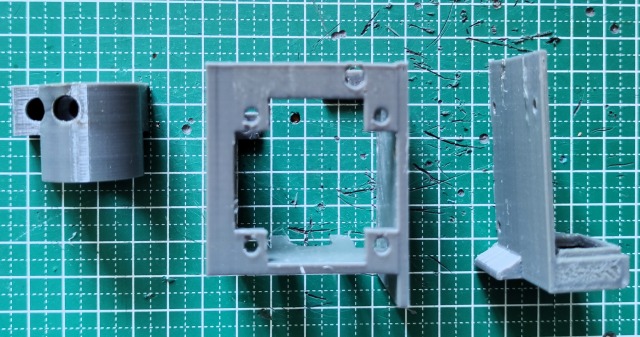

試作品の確認

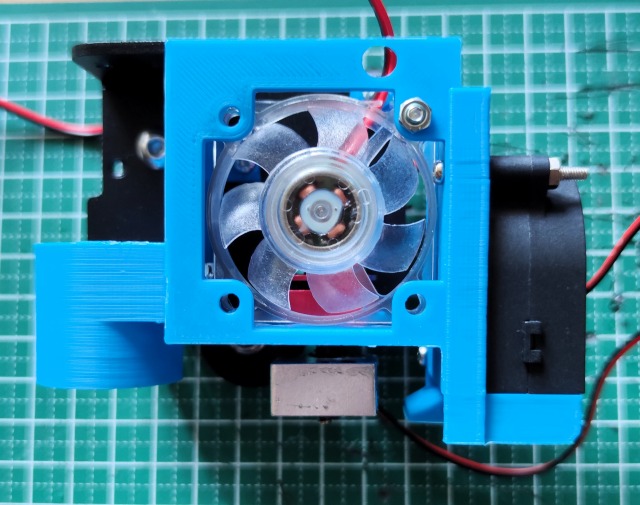

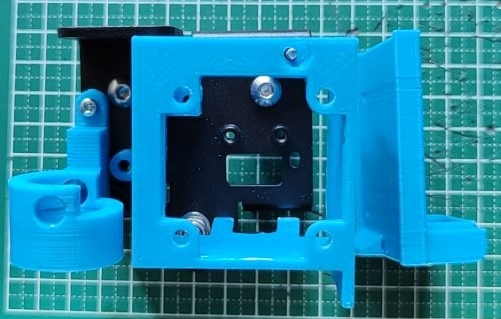

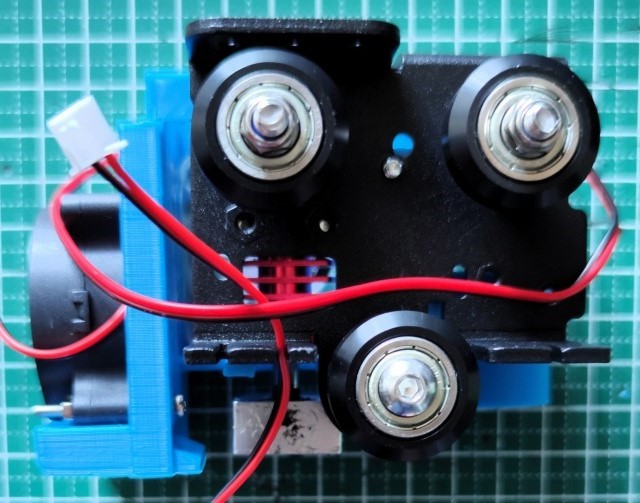

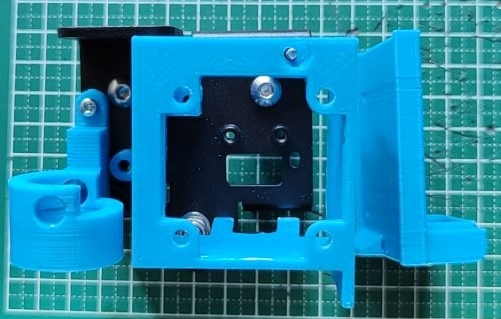

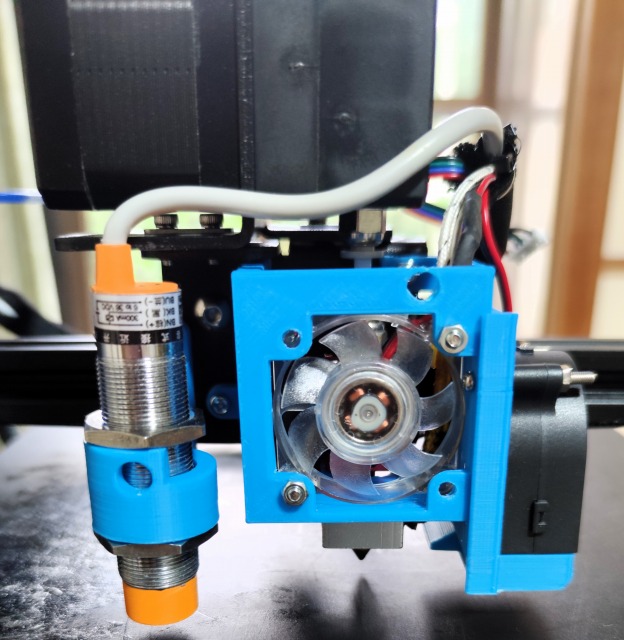

作製したホットエンドカバーと周辺を台座に組んでみて確認

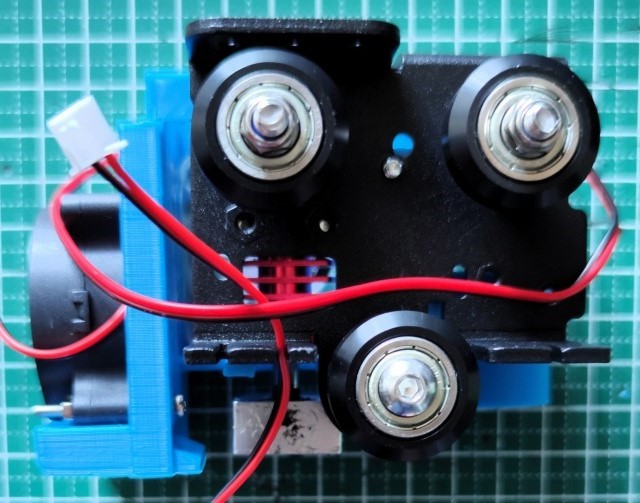

裏側

改良点は以下の3点

- ホットエンドカバーが2点止めだと固定が甘いので3点止めにする

- レベルセンサーをホットエンドカバーに付けると不安定なので金具である台座に付ける

- ホットエンド周りのメンテナンスのためホットエンドカバーのみ取り外せるようにする

対応版

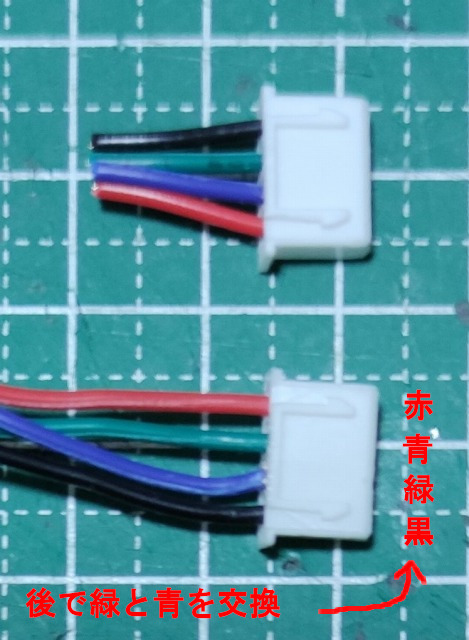

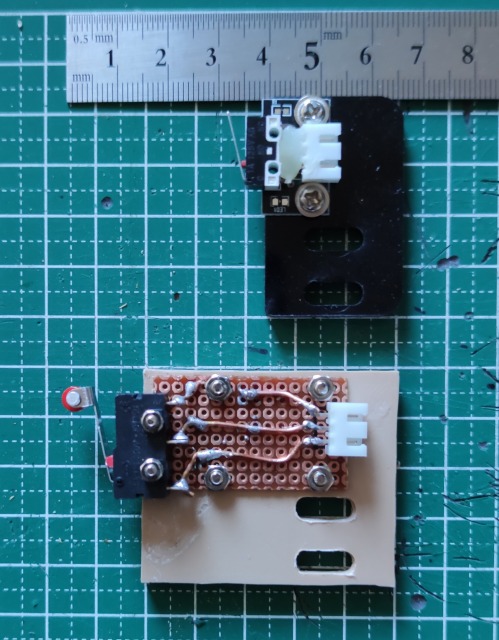

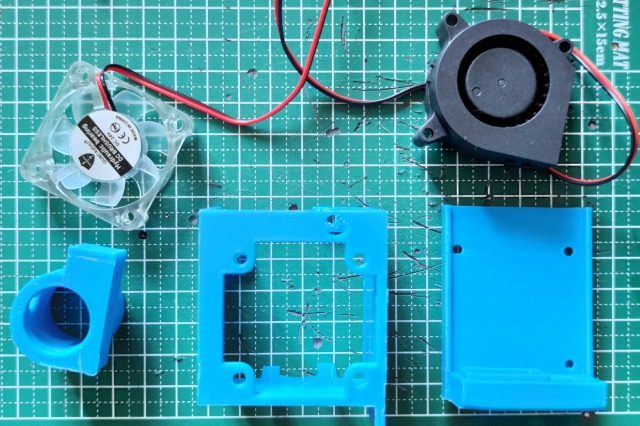

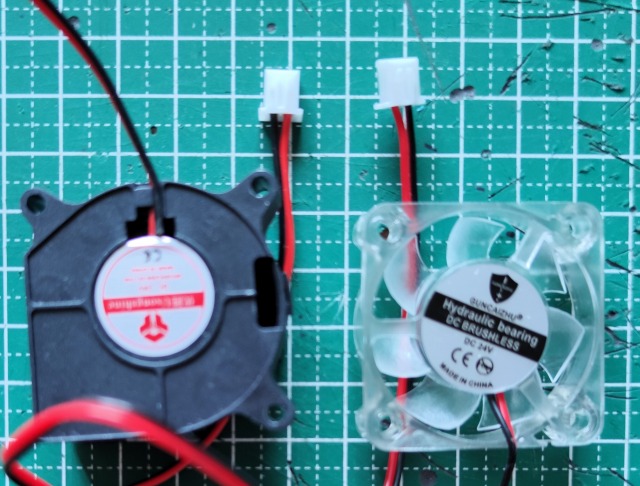

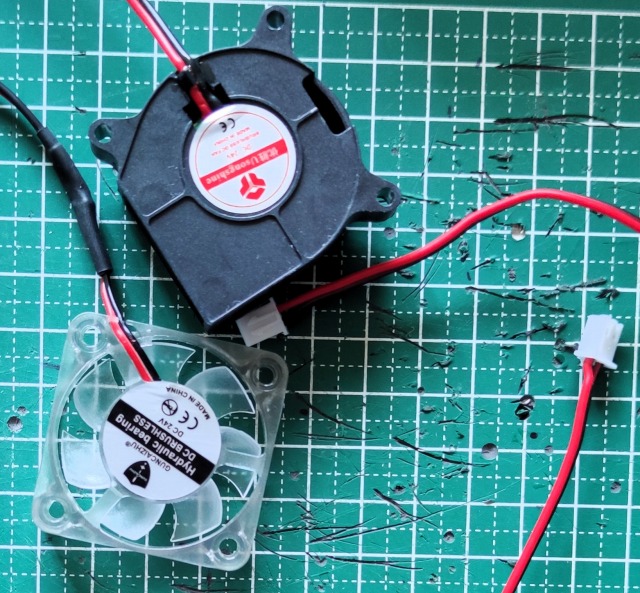

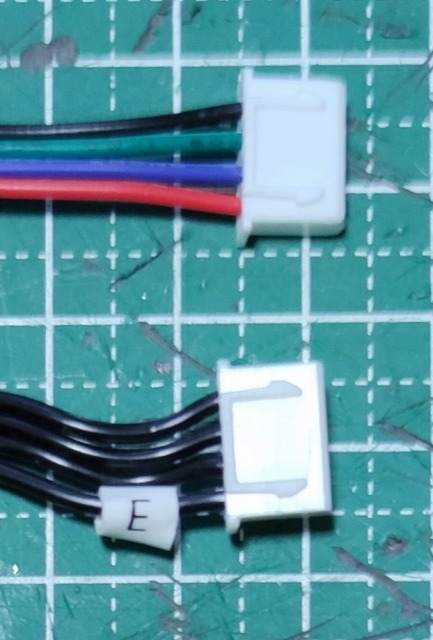

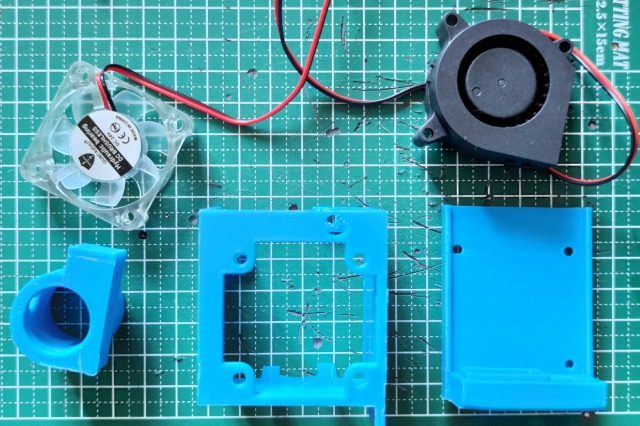

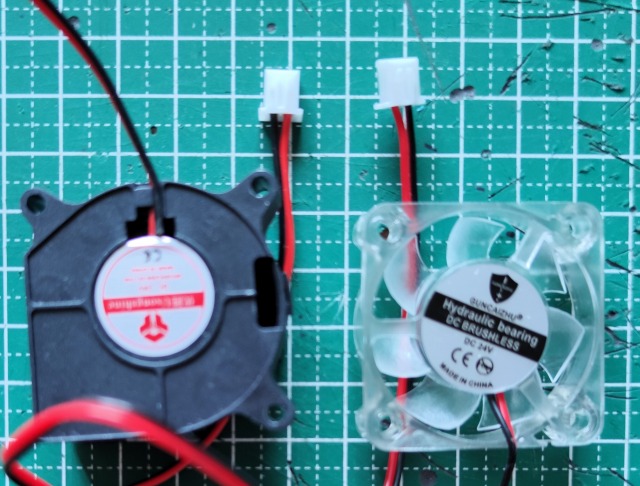

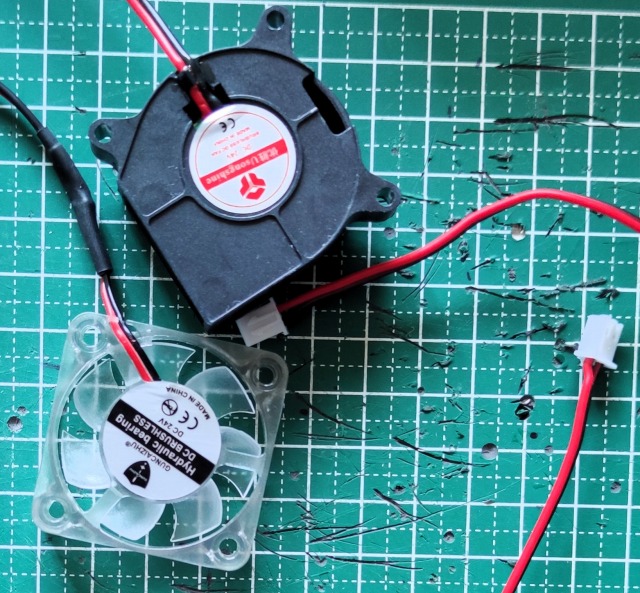

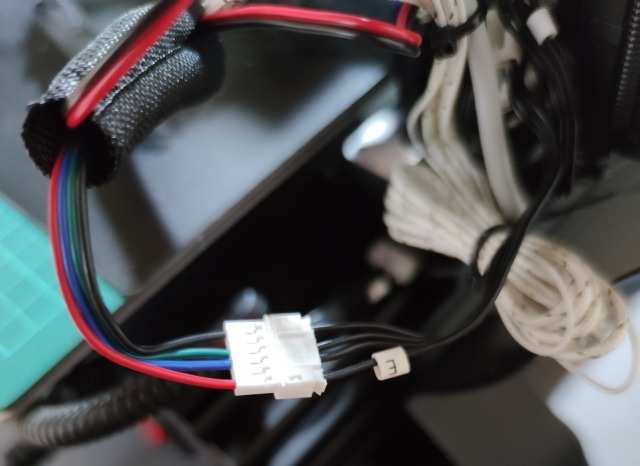

FANの電源ケーブル

今回2つのFANを交換するが電源ケーブルの長さ(500㎜必要)と取付先XHコネクタの極性(コネクタ止め上で右赤)が逆なので修正する

左:積層フィラメント冷却用のダクトFANはケーブル延長(実際はケーブル交換)

右:ホットエンド冷却FANはケーブル延長と極性修正(FANが分解できないので延長)

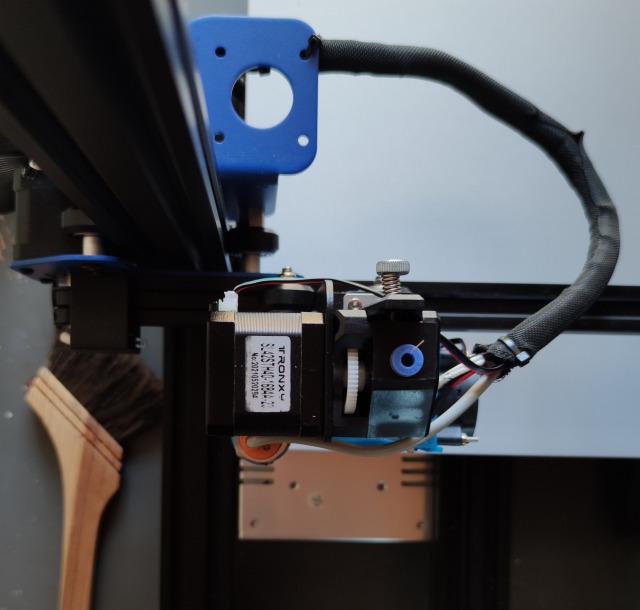

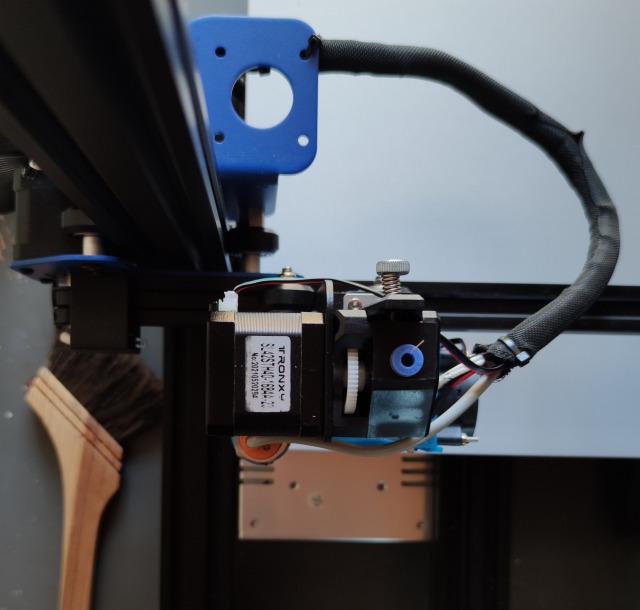

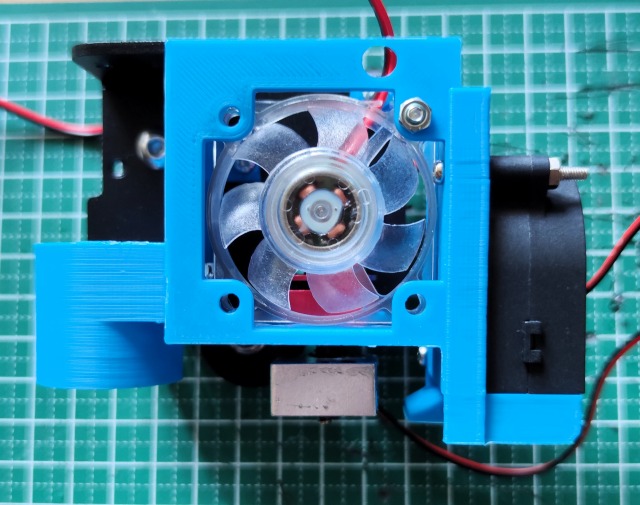

組み立て

必要なパーツの準備ができたので組み立てる

ホットエンドを外しタイミングベルトとプーリーを緩め取り外し,ダイレクトエクストルーダーの台座を付け構成パーツを取り付けていき完成

タイミングベルトの取り外しと取り付けが少し困難なくらいなのとボーデンチューブの調整(今回は70㎜)が大変なところかな

動作確認すると問題が2点見つかり調査,改良することになる

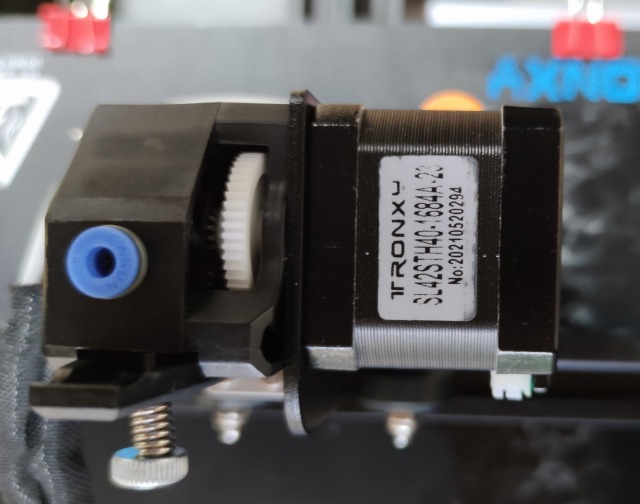

(問題1)ステッピングモーター

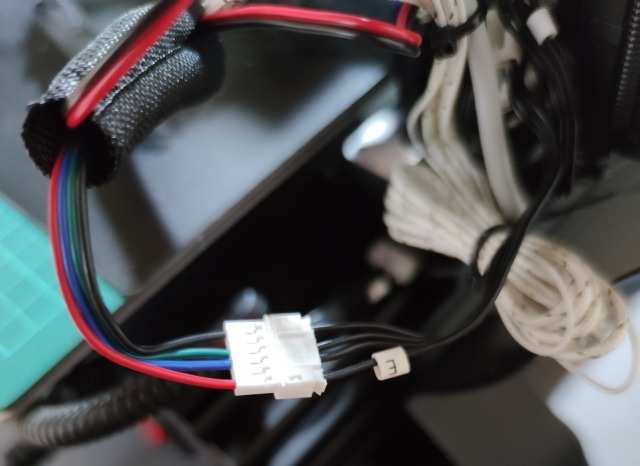

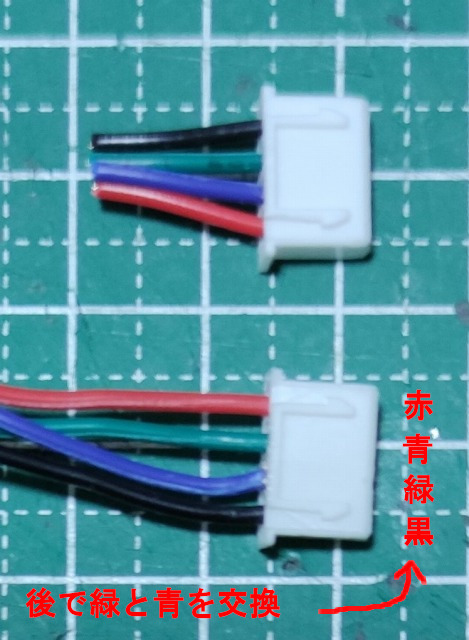

デュアルドライブエクストルーダーに付けたステッピングモーターは別途購入した物で接続ケーブルから極性が逆になっていることに気付く

延長コネクタが付いていたので接続するとEマークが赤線に接続されることになる

逆転してもファームで正逆を設定できるので動作させてみたところ,やはり逆転したのでフォームで正逆反転してみたが逆転しなかった

最悪はこれまで使用していたTITANのステッピングモーターに交換することを考え取り出して動作させてみると正常な回転であることを確認

(TITANに付属していたステッピングモーター)

(逆転するステッピングモーター)

型番が同じなのに・・・困ったもんだ

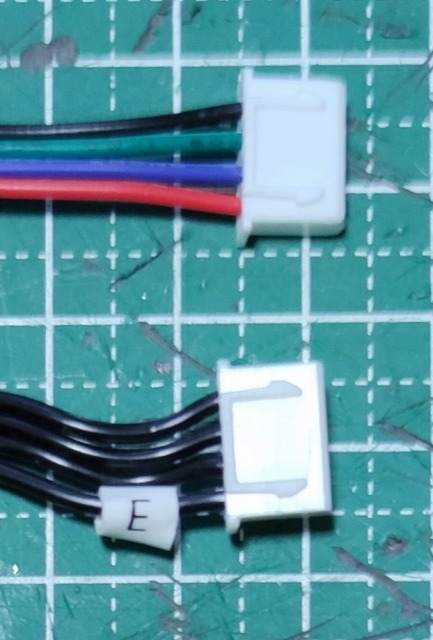

結局,ダイレクトエクストルーダーを再度取り外すのも大変なのと(使うことはないと思うが)TITAN用エクストルーダーがバラバラになるのでケーブルを修正することにした

延長ケーブルの延長部分のコネクタがXHでない特殊なコネクタだったので修正しにくかったのだが,延長ケーブル以外に直接接続できる長いケーブルが2本付属(軸用のケーブルだと思う)してあったのも理由となる

⇒

⇒

最初,赤黒のみ入れ替えたが動作しなくなったので,青緑も入れ替えて試したら回転するようになりステッピングモーターの回転方向は解決

後で気付いたが,黒緑,青赤が組み(+−) になっていたのだ(ステッピングモーターなので気付くべきだったが,元が全黒線でEマークだったのでGNDが共通と勘違い,壊れなくてラッキー)

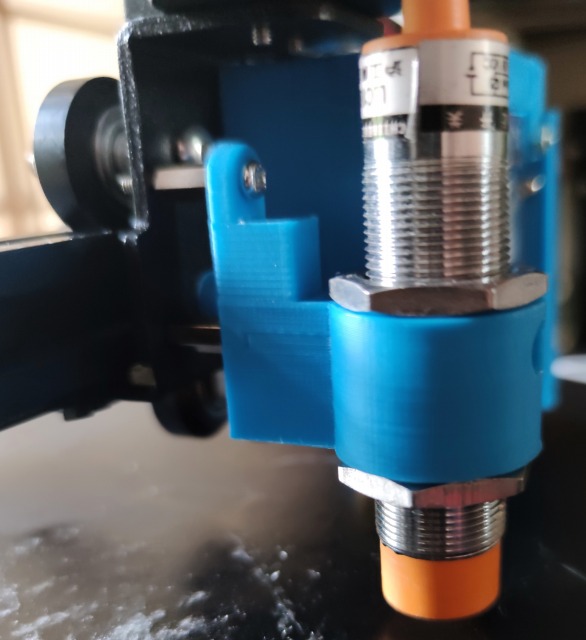

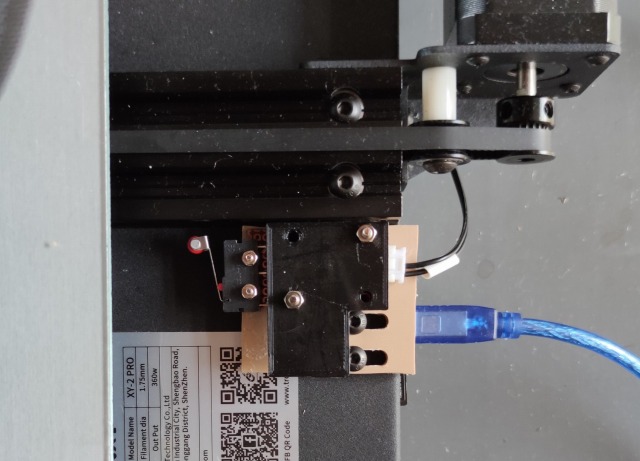

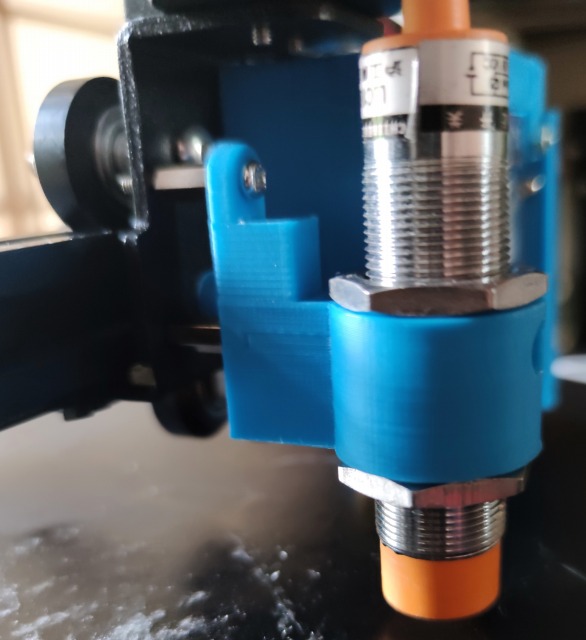

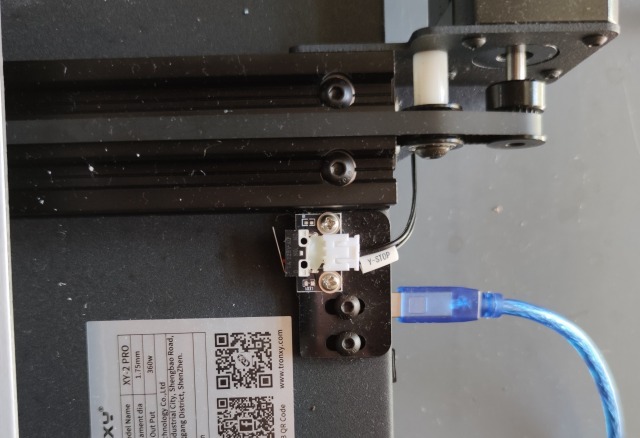

(問題2)レベルセンサーの位置

ダイレクトエクストルーダーのステッピングモーターが前面から見て左付けタイプのため左側に付けるレベルセンサーの上のスペースが少なくなる

当初から判っていたので少し前になるようにしていたが15㎜位不足していてレベルセンサーが取り付けられないのでギリギリだが10㎜の六角支柱で取り付けられるようにした

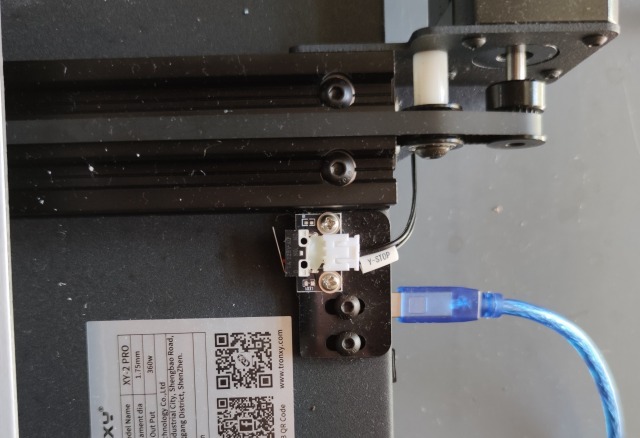

次にレベルセンサーを前にしたためホームポジションがビルドプレートより前に出てしまってセンサーも感知しなくなってしまった

対策としてY軸のリミットスイッチを調整する(上の写真の位置はリミットスイッチ判定後に移動したホームポジション)

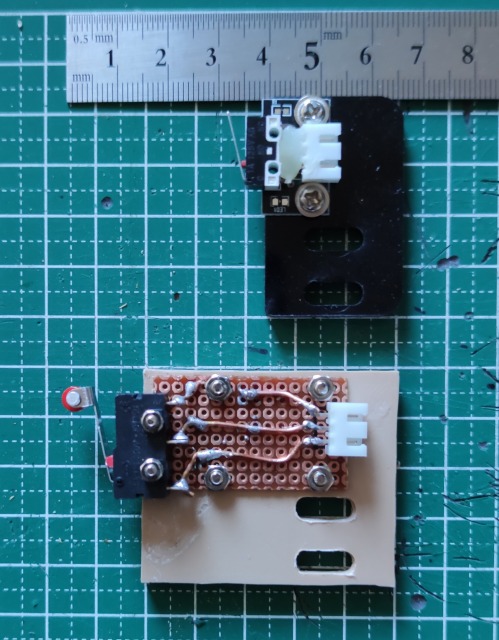

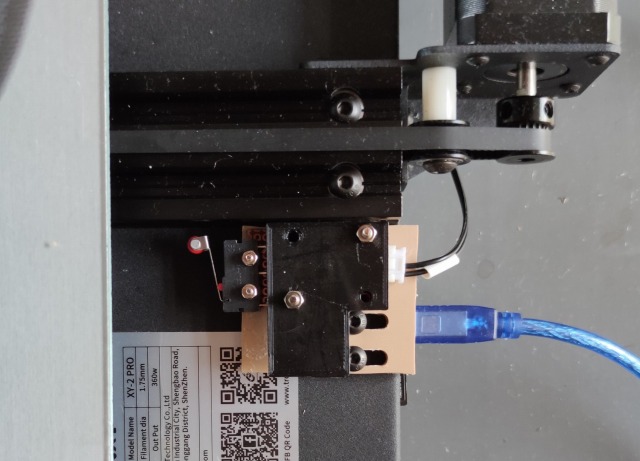

取り付け位置を変更するためネジ穴を開けるのも位置的に大変なのでパーツを作製

30㎜前になるようにした,スイッチはNOのみ使用

土台を印刷するため一時的にリミットスイッチの間に20㎜の板を置いてY軸リミットを誤魔化した

配線が見えると見栄えが悪いのでフタを付けた

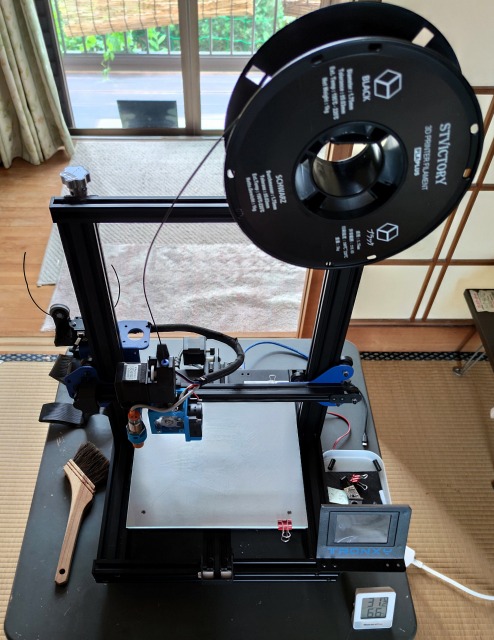

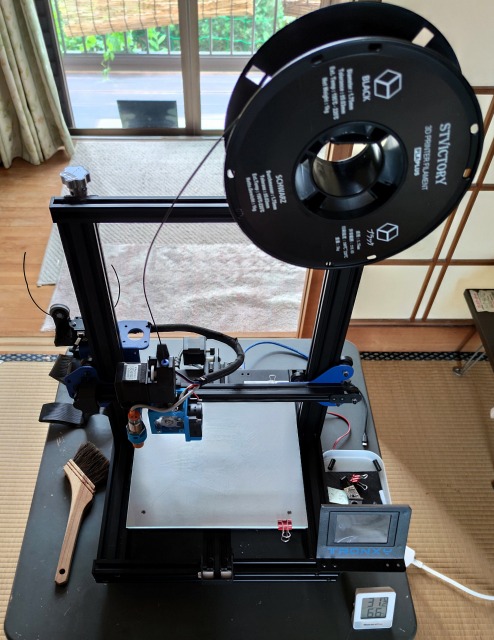

ダイレクトエクストルーダー用のフィラメントガイドは作製中なのでフィラメントを上部の置くスタイルで使用中

新たな問題

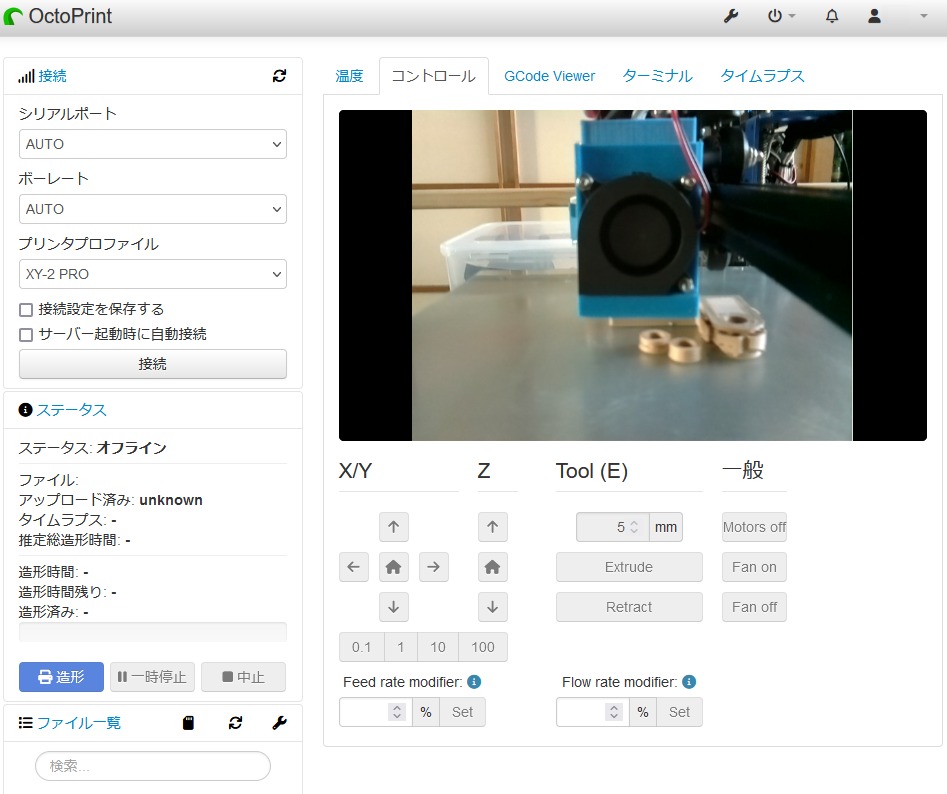

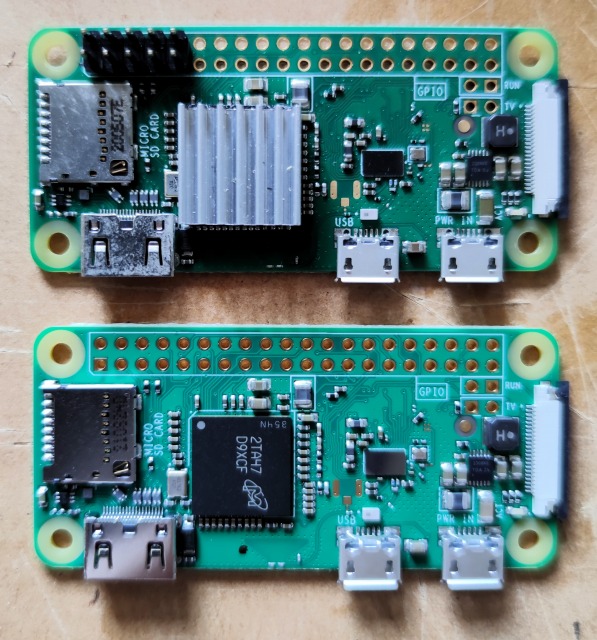

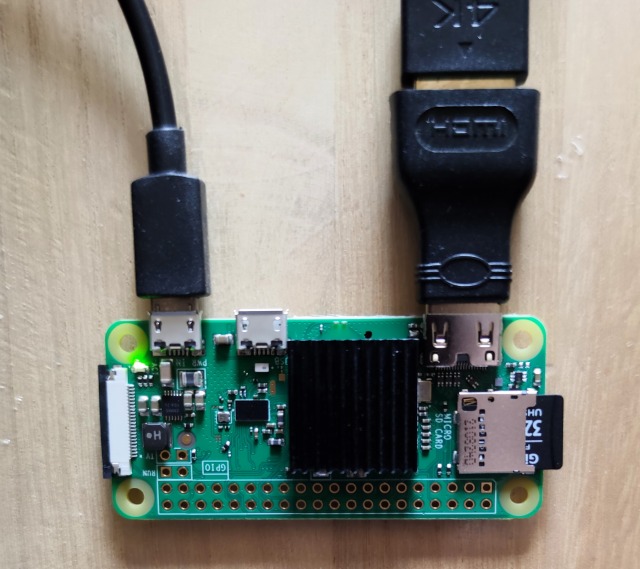

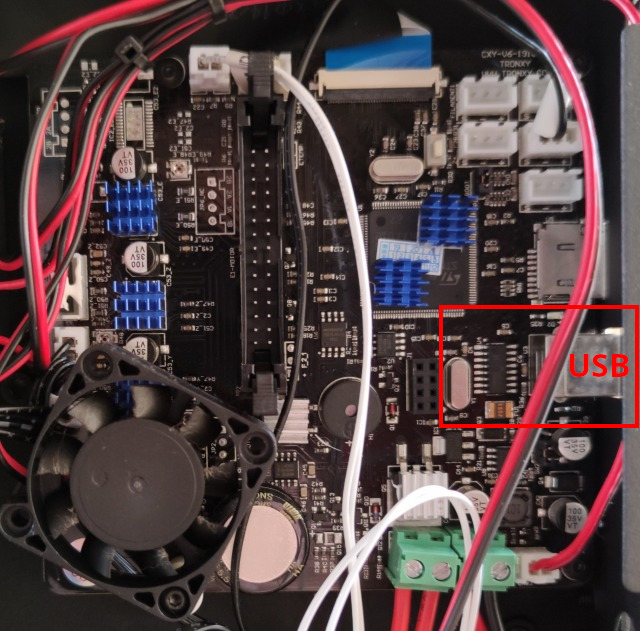

ようやく改良が終わり3Dプリンタが復活したと思ったらOctoプリント用のラズパイZERO Wが突然不良になる

本体を検査した結果,壊れたようだ(原因は熱だと思われる)

(公式の確認方法)

- USB電源だけ接続(μSDカードを含め全て取り外し)してCPUが熱くなったら異常

- 電源用USBではないUSBとWindowsPCをUSB接続してWindowsがZeroを認識しなかったら異常

カメラ映像で別部屋での印刷確認が主でファームの設定用でも利用していたため使えなくなると非常に不便

復旧させるためネット検索してみると,ラズパイZERO Wは2が出たためか在庫があり2台購入(スイッチサイエンスは良心的な価格だけど,税込み¥2,640/台なんで高価な物になったもんだ

高価といえば,最近の3Dプリンタ関係のパーツはかなり値上がりしている

TRONXYの純正パーツなんかAliexpressでも10倍くらいになっているので誰も買わないだろう

xy2は汎用部品で構成されているので代用できるパーツがあるので良いが,そろそろ別機も考えておかないとやばいかな

⇒

⇒