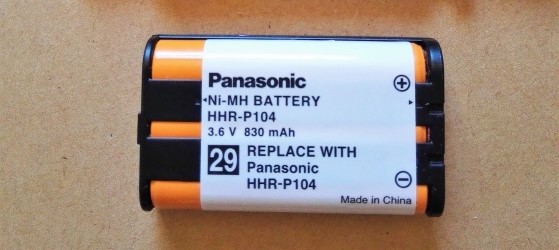

昨年ダイソーで購入していた急速充電対応の自動車バッテリー用USB充電器

その時に持っていた急速充電用の太いUSBケーブルが白だったのと500mAオーバーでの充電の仕組みを理解してなかったため白色を購入したが,これはiPad/iPhone用でAndroid端末では無意味であることを知り後に黒色のAndroid版を購入する

今回は余ったUSB充電器をDCDCに使って可変電源を作製することにした(本商品をこばさんがレビューされており参考にさせていただいた)

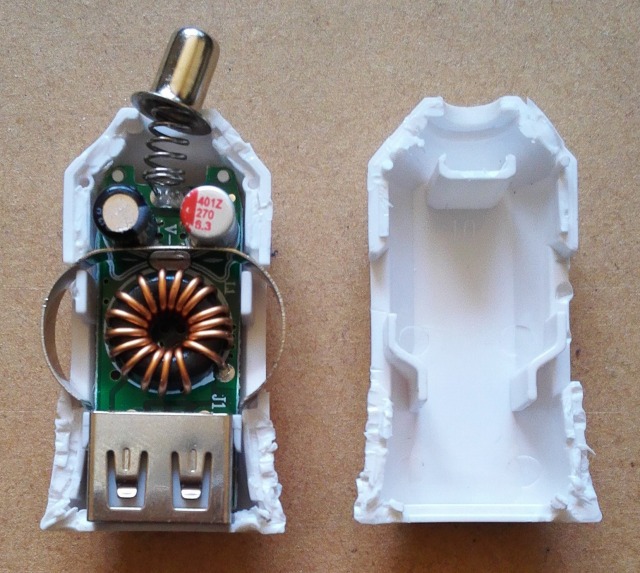

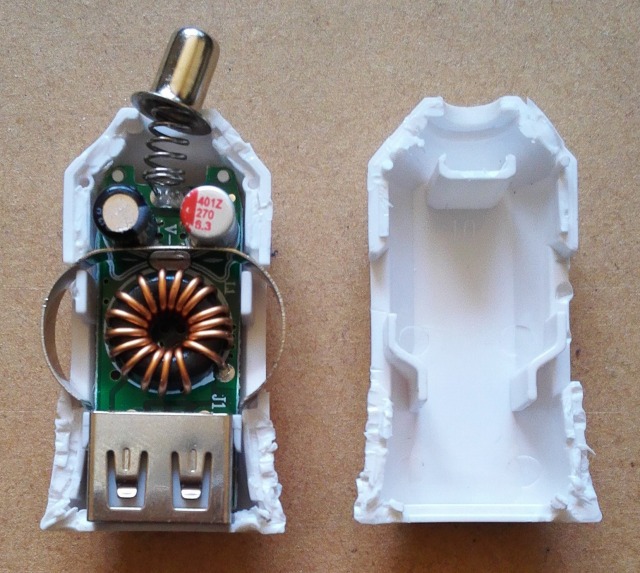

分解

まずは分解,無理やり開くことになるので元には戻らない

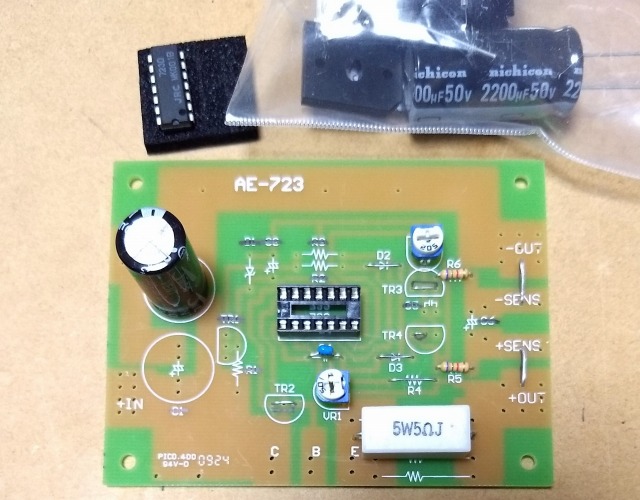

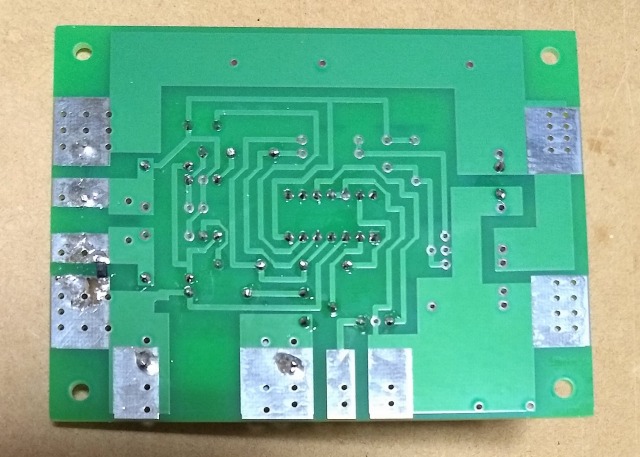

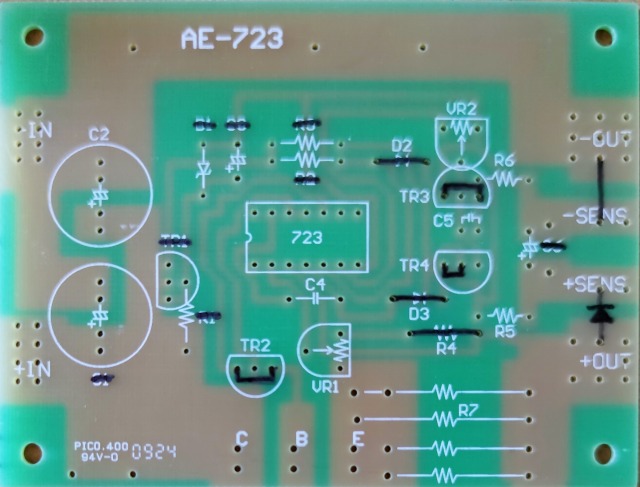

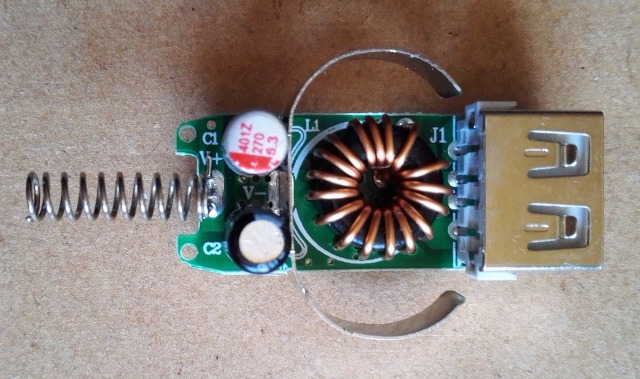

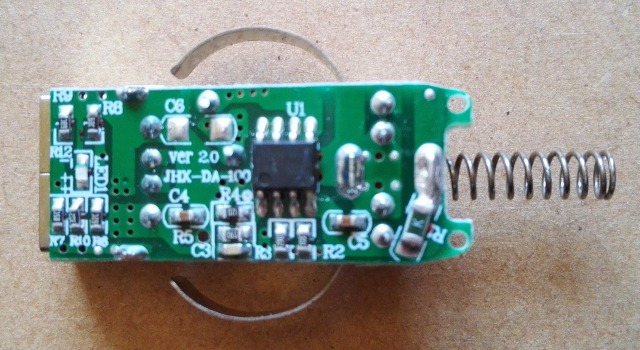

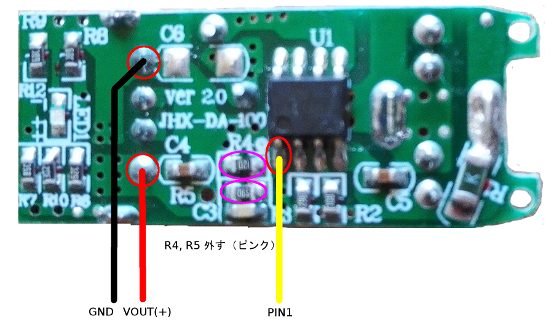

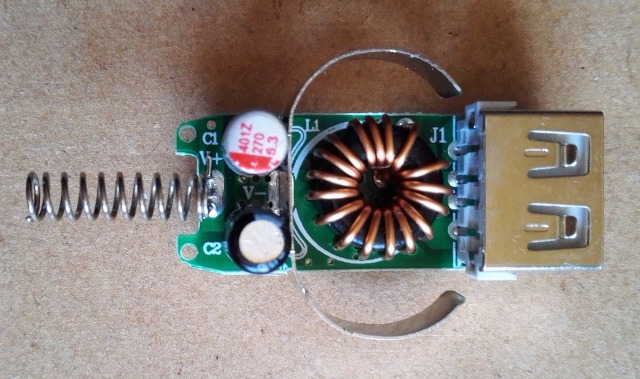

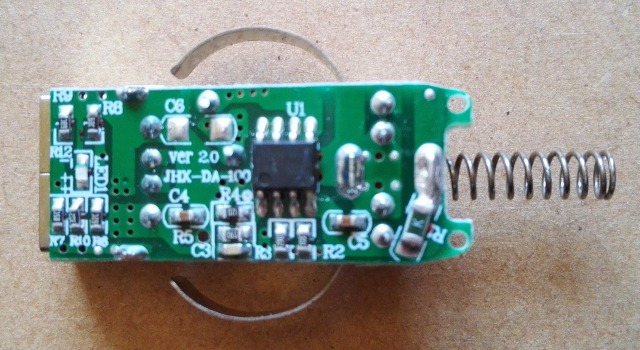

基板の表と裏

改造

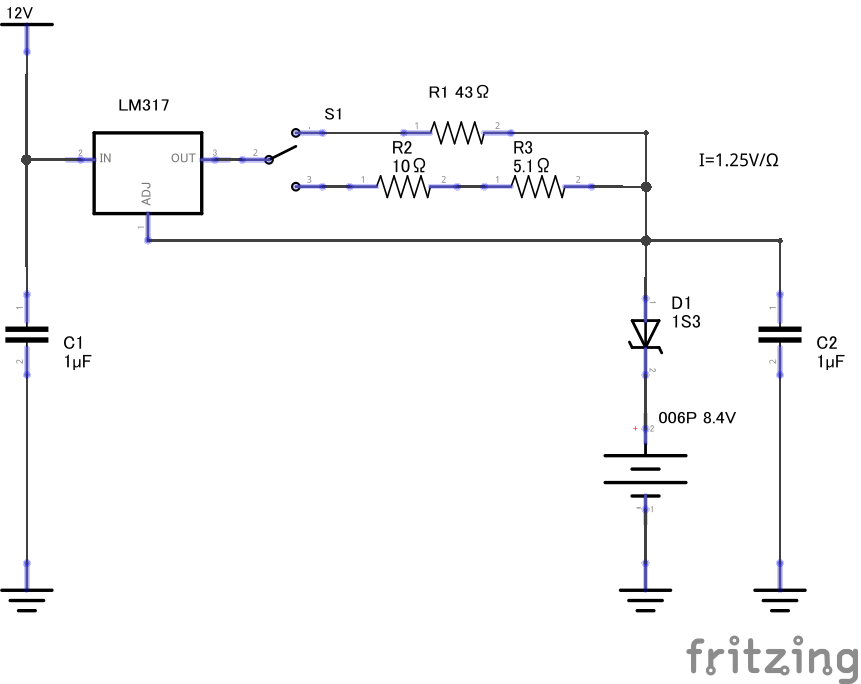

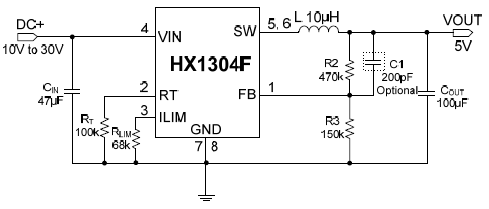

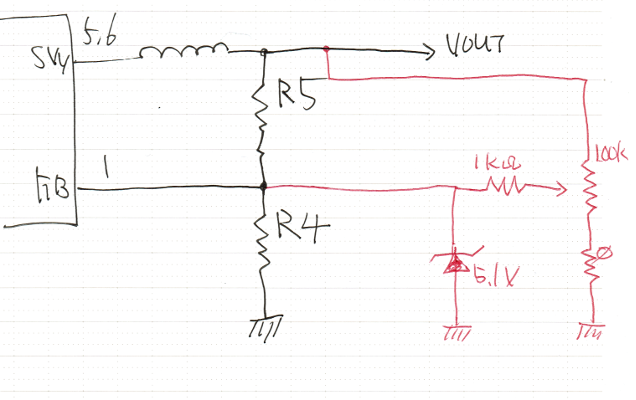

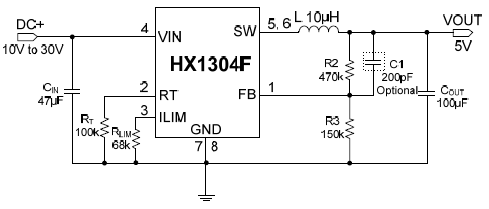

使用しているチップHX1304Fの基本回路図(仕様書から抜粋)

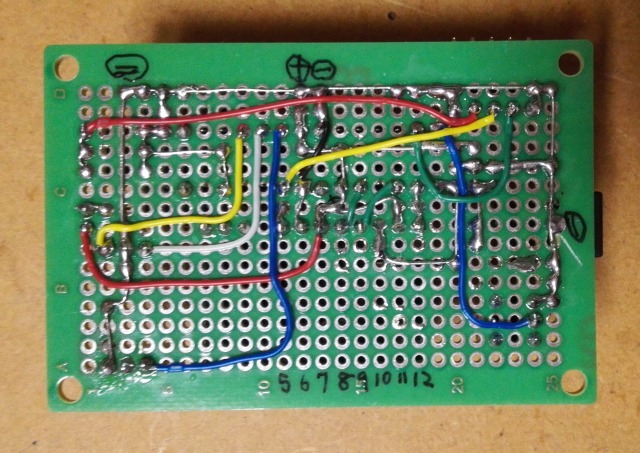

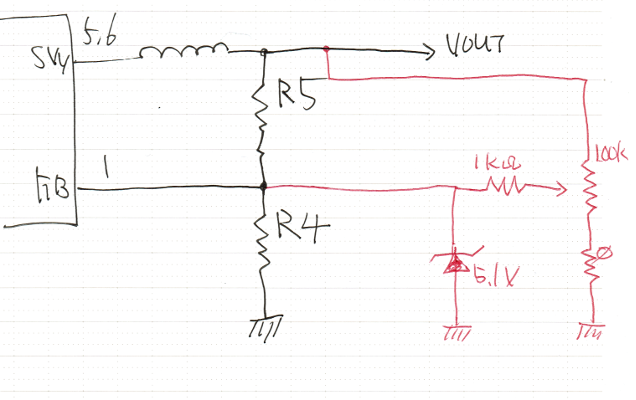

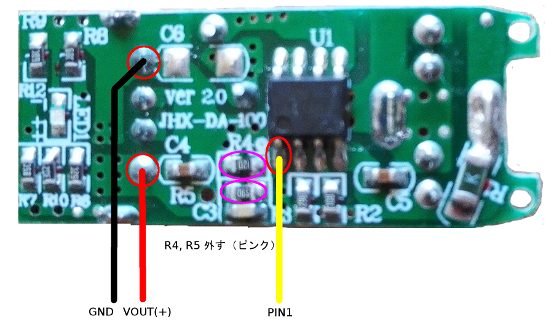

電圧を可変にするためには,R4とR5(基本回路図ではR2とR3)を外し以下の赤で記載したパーツを追加する

可変抵抗は500kΩ位が適切のようだが手持ちが100kΩしかなかった(良くできたら後で交換)

可変抵抗のGND側は0Ωで直結にする(電圧可変は基準電圧~入力電圧となるはず)

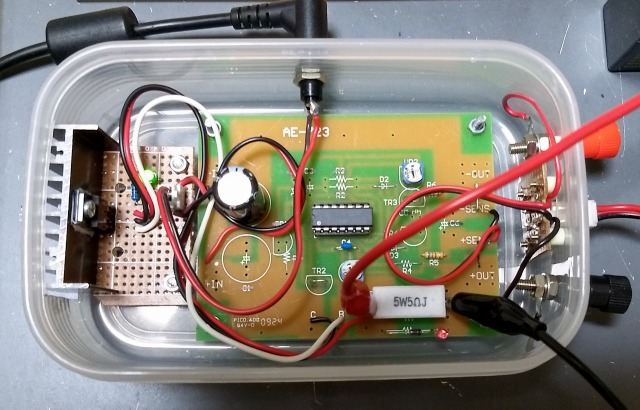

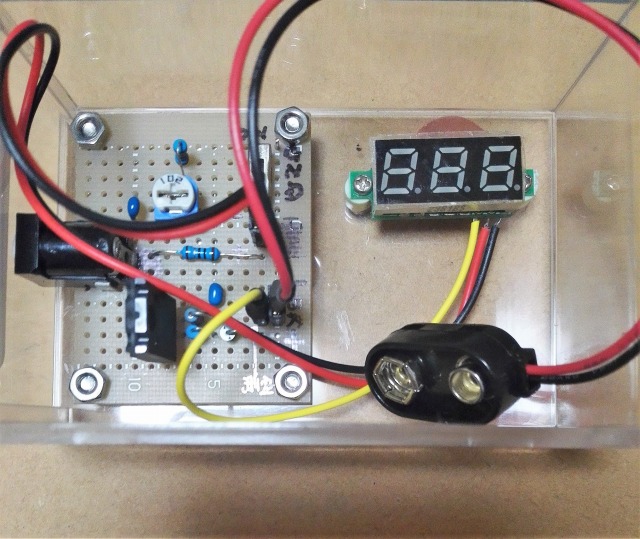

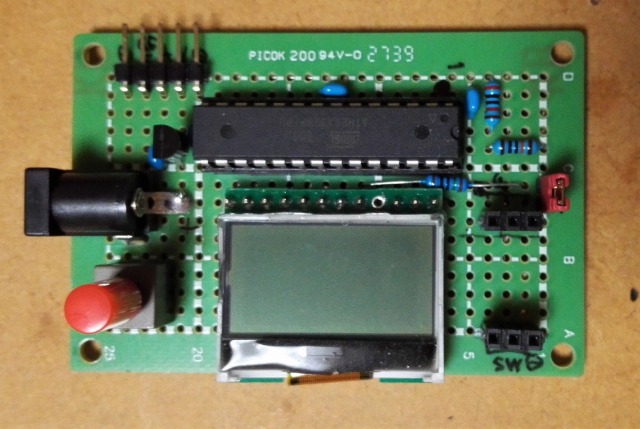

実態配線では以下のように3本のラインを取り出した

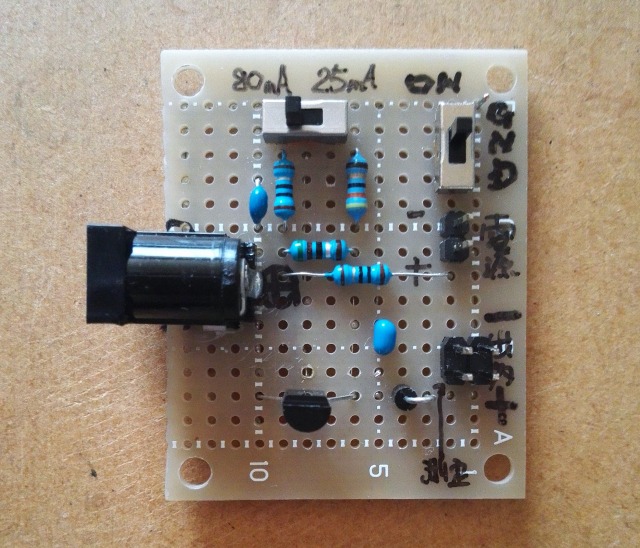

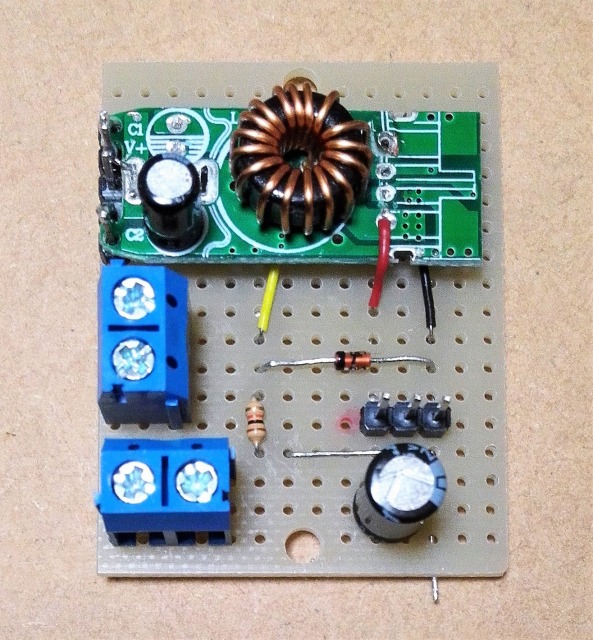

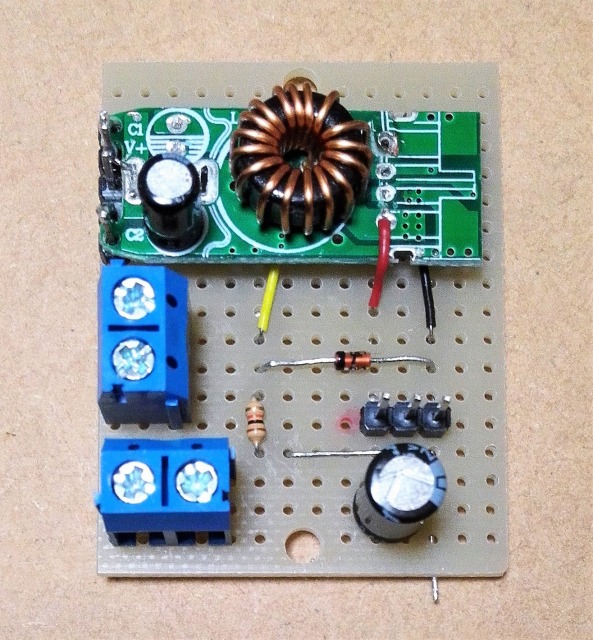

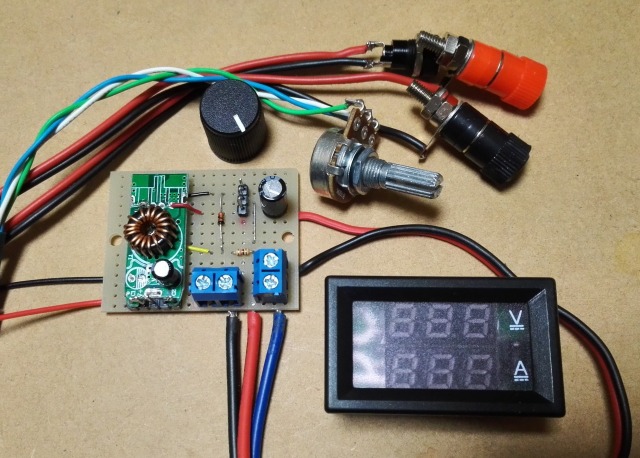

そして付加配線を楽にするためのと追加パーツがあるのでユニバーサル基板をベースに載せた

出力側のコンデンサの耐圧が6.3Vだったので取り外して100μF35Vのケミコンをユニバーサル基板上で追加

注)まだターミナルは結線していない

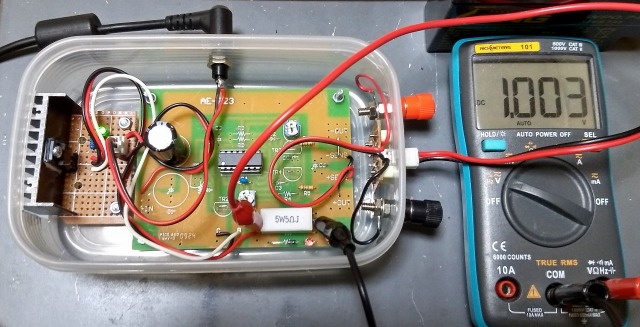

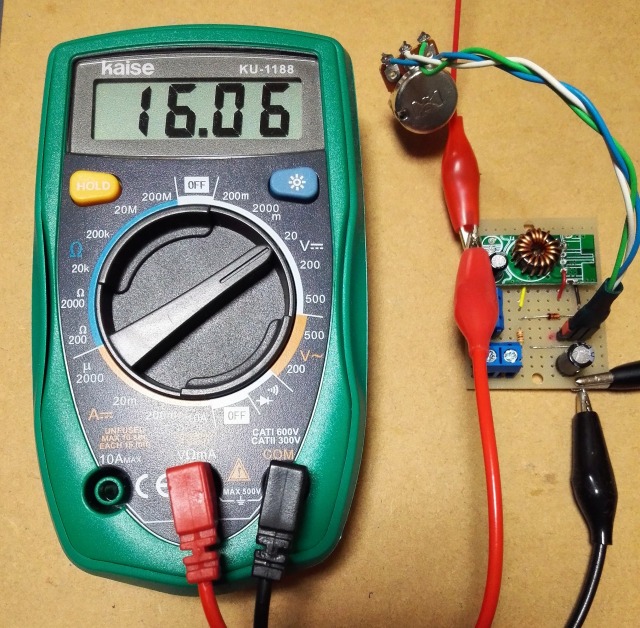

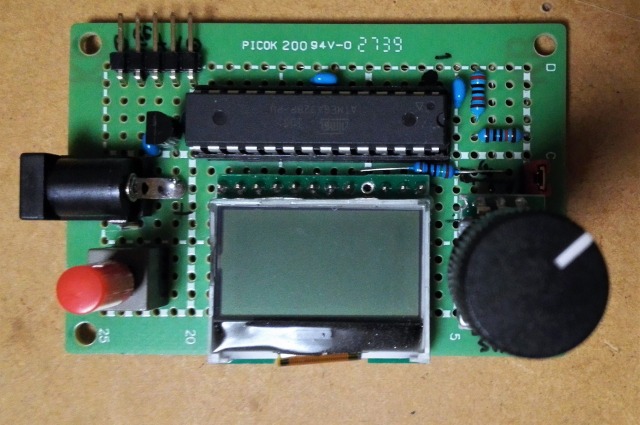

動作試験

ここで動作確認する

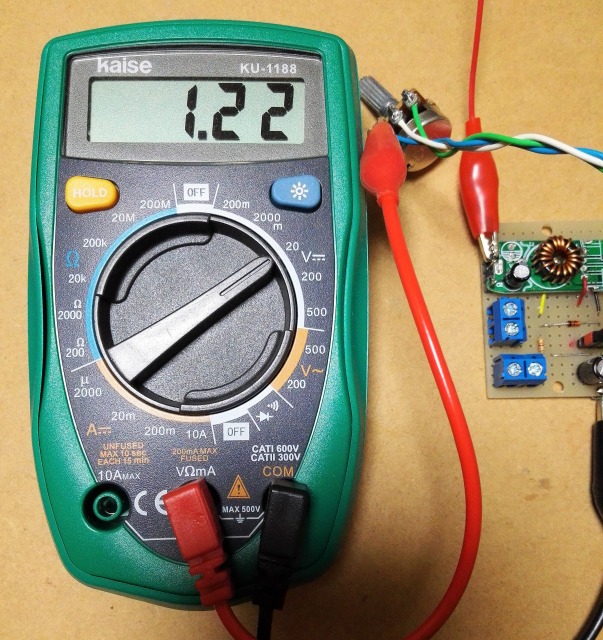

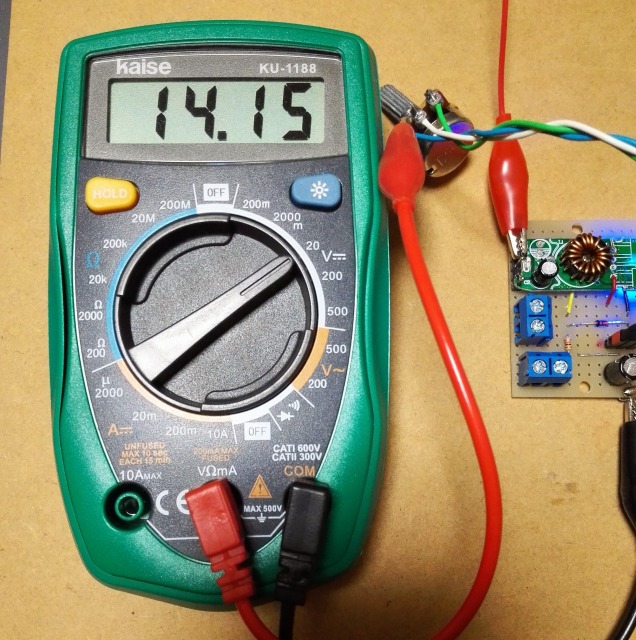

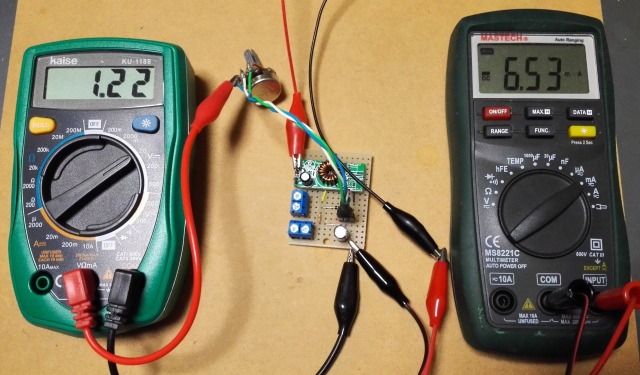

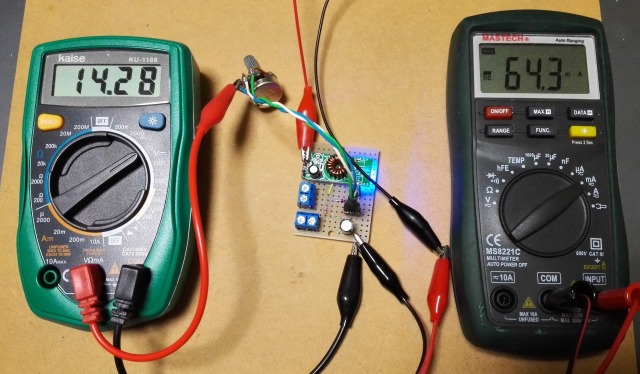

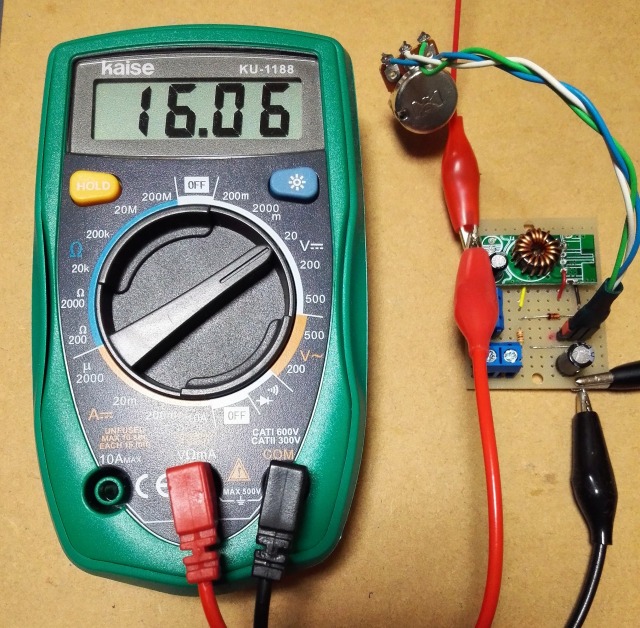

適当なACアダプタを使用,入力電圧は約16V(無負荷)

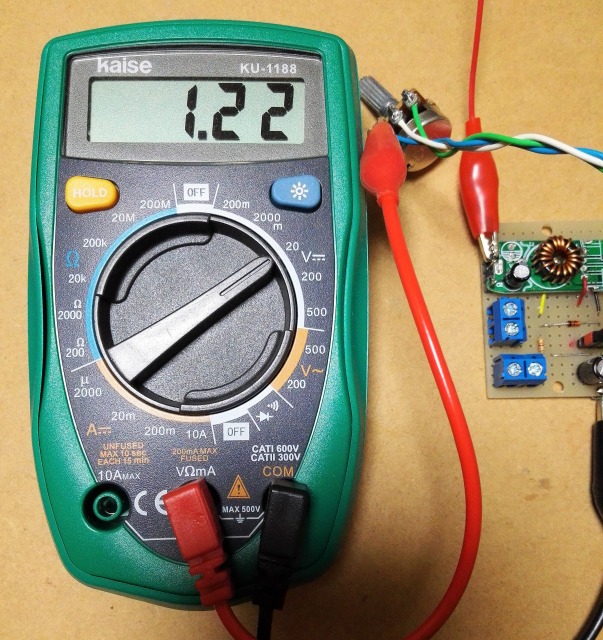

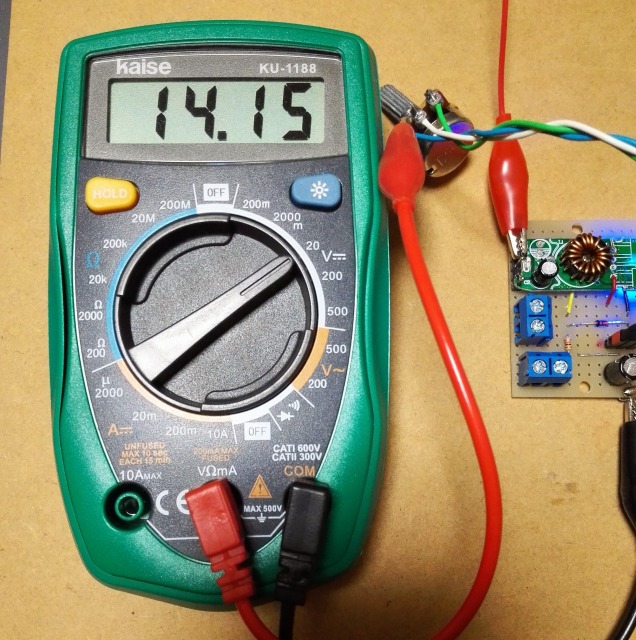

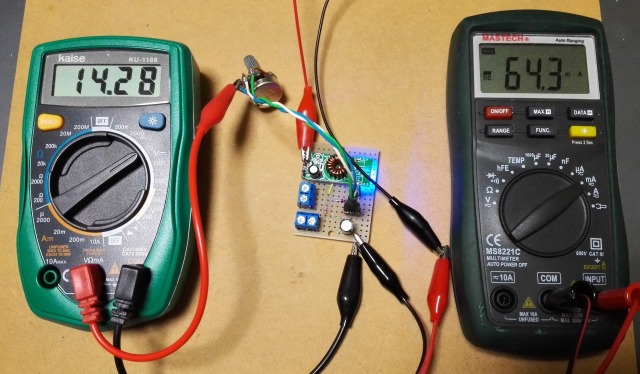

可変抵抗を操作して最低電圧から最高電圧へ(1.22~14.15V)

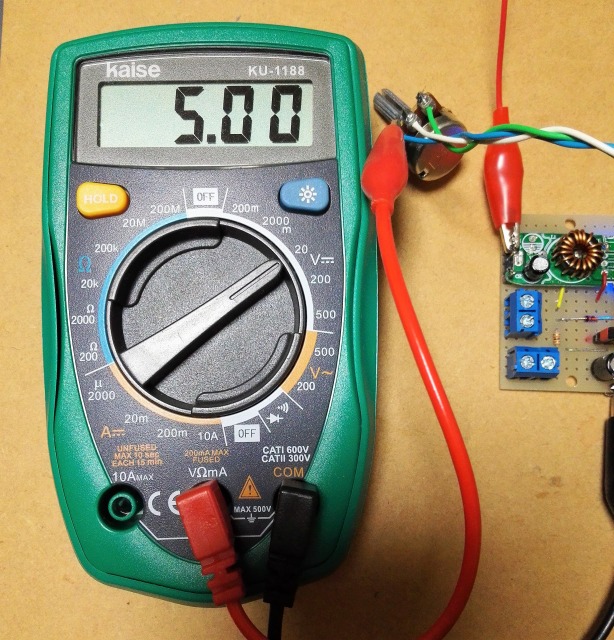

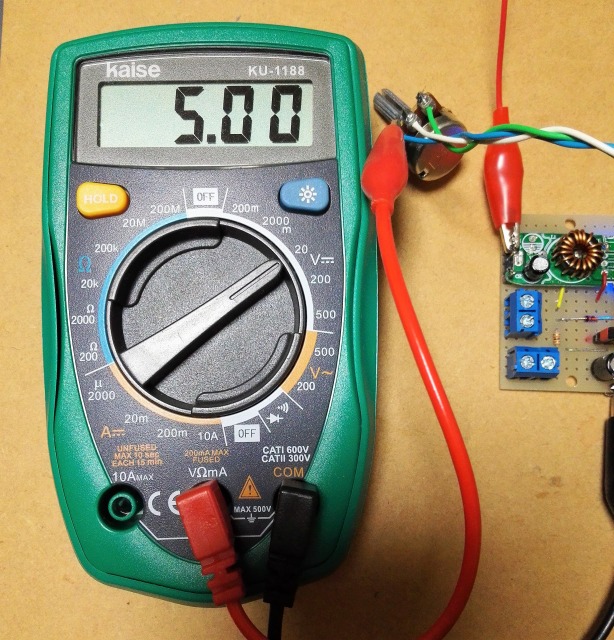

電圧の可変を確認していると電圧のふらつきがあり試しに5Vに合わせてみるとふらつきが無くなった

5Vにパーツの値が調整されているのかもしれない

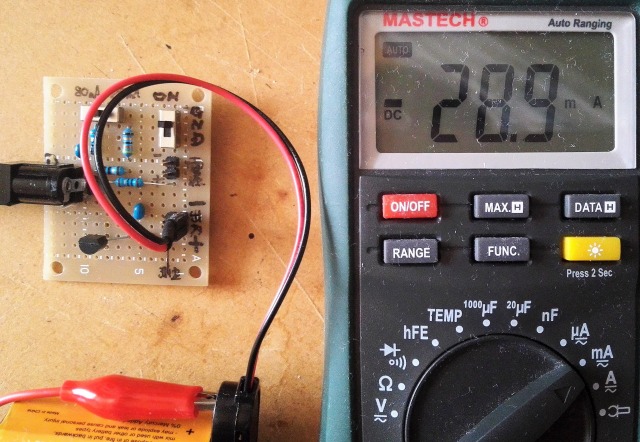

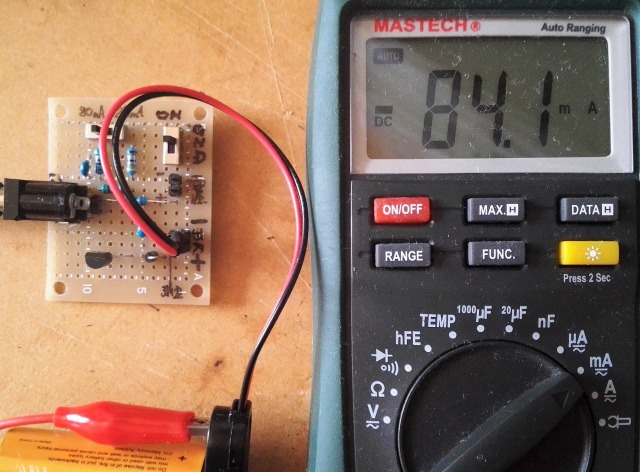

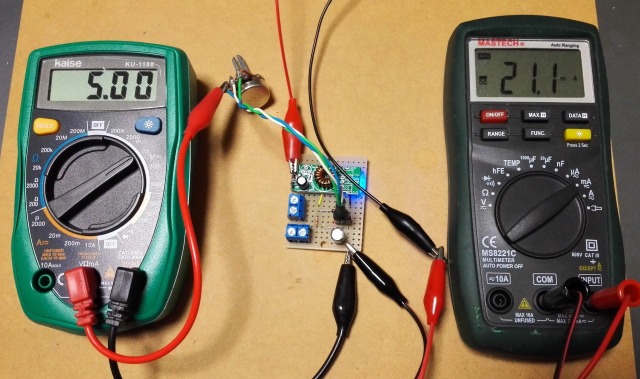

DCDC部の消費電流も確認

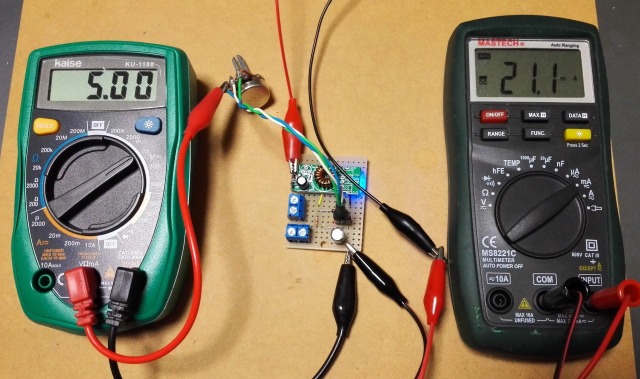

5V時(21.1mA)

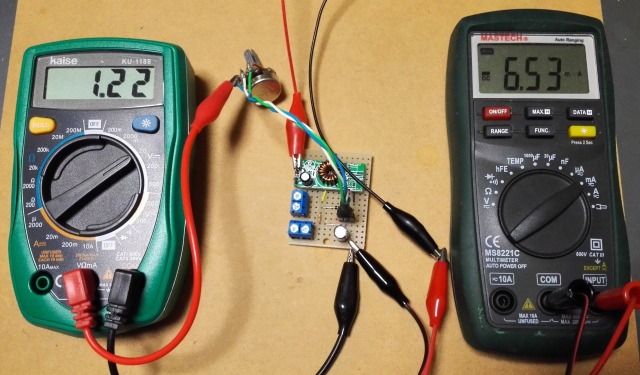

最小電圧時(6.53mA)

最大電圧時(64.3mA)

100kΩでは少し消費が多いようだ

計器

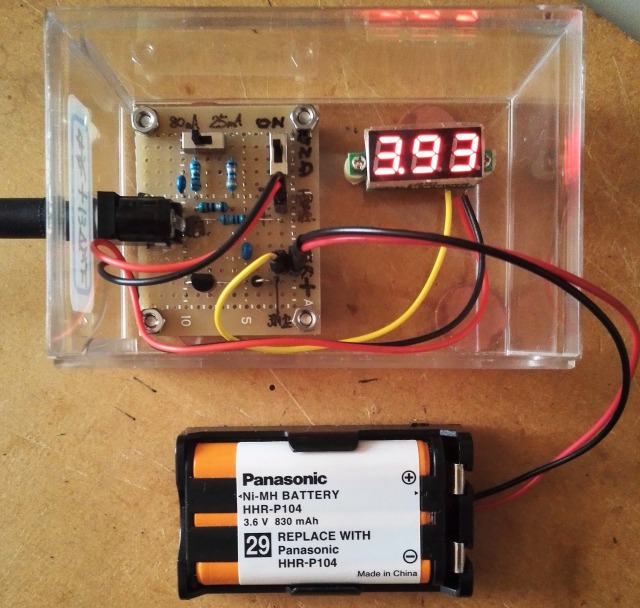

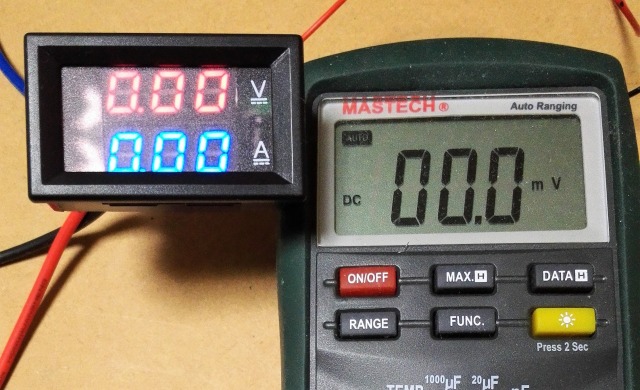

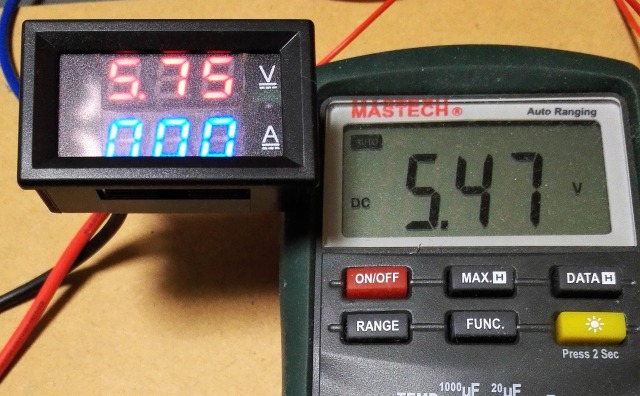

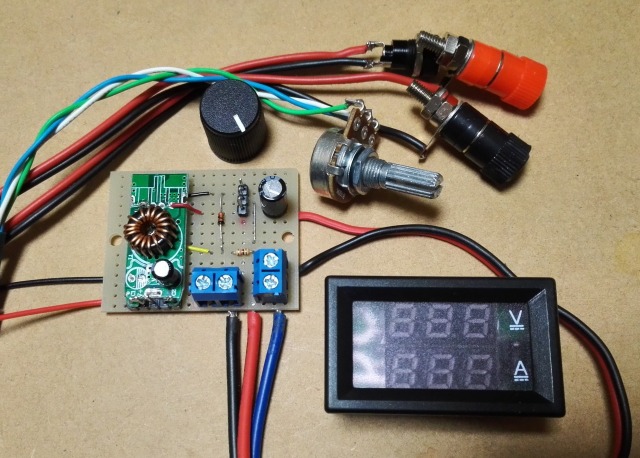

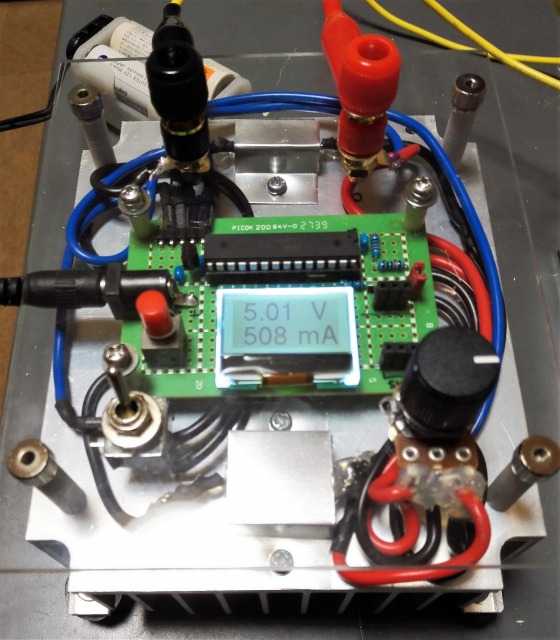

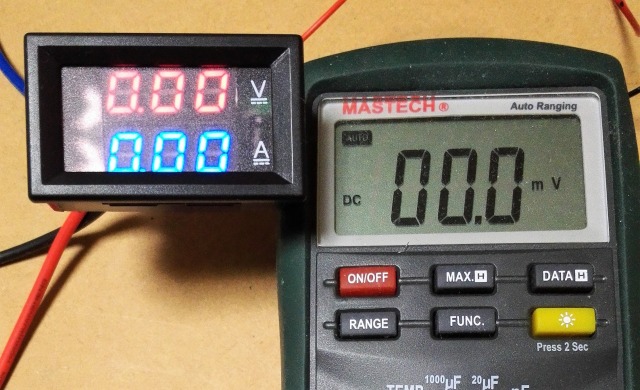

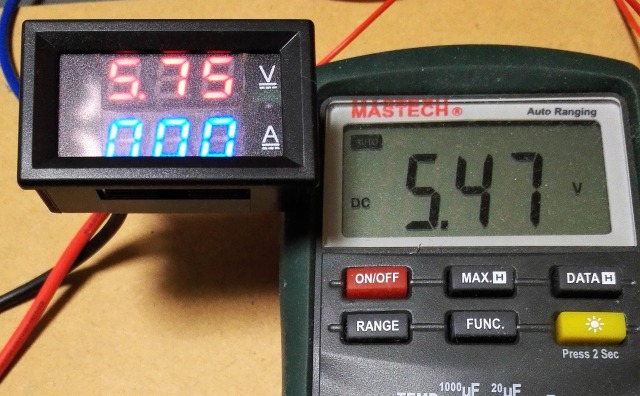

購入してあった中華バルク版の電圧・電流計を使うことにした

無電圧時は0Vで問題なし

とりあえず電圧のみ,ずれがあるので調整する

結線

必要なパーツの結線を行い,後はケース入れ

ケースが完成したら下記に追加予定