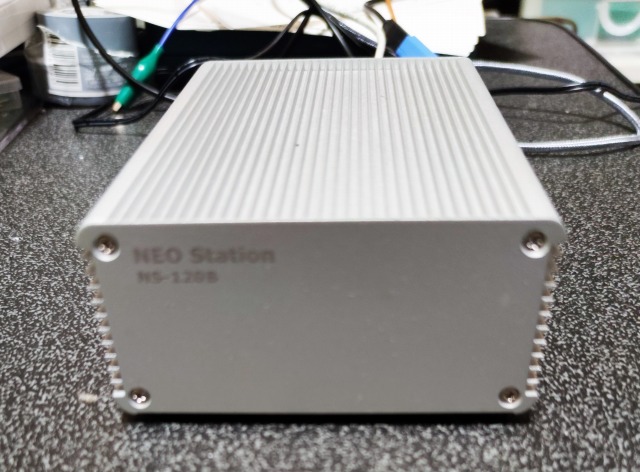

Si4732レシーバーキットを作る

SSBの復調が可能なDSPラジオが1台あっても良いなと思い(製品は遊べないから)Si4732使用のキットを購入した(数年前なら上位互換のSi4735のボードがあって自作できたようだ)

キットはアマ無線家が設計公開したものを中華が(勝手に?)製品化しているらしい・・・が,キットで購入できて助かる

今回はAliexpressにて未完成品バッテリー無しを選択し¥3,798で購入(同等品がAmazonでは5K前後から)

2Wで届いた箱は凹んでいて中身は大丈夫か!

開けてみて梱包は適当でも大丈夫の様だったので良し

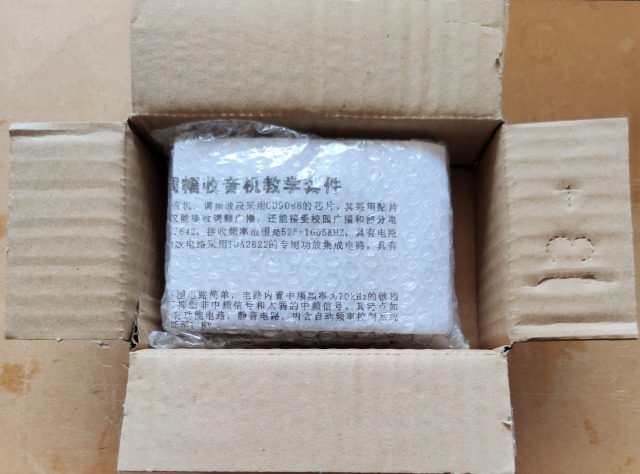

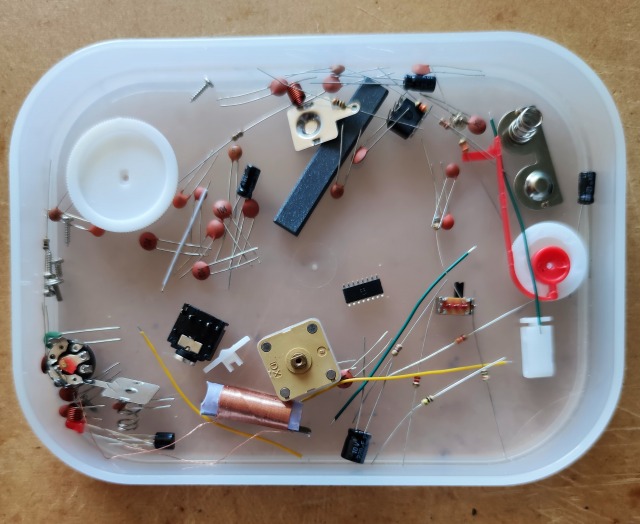

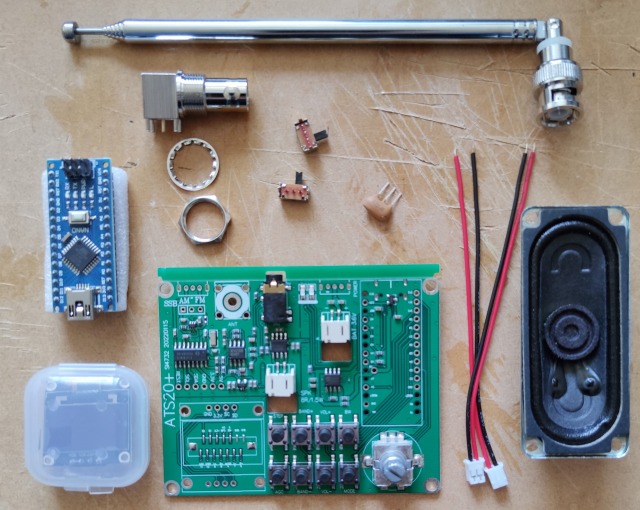

パーツを展開してみて・・・

(パーツリスト)

- 本体のボード(機械で付けられるパーツは実装されている)

- Arduino NANO(ソフトウェアが書き込まれているはず)

- OLED(汎用品)

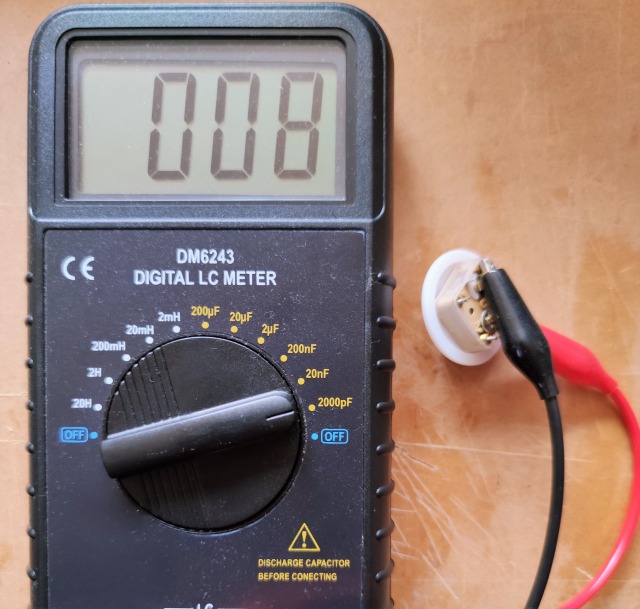

- BNCコネクタ(メス)

- SW × 2

- ロッドアンテナ

- スピーカー

- PH端子付きケーブル × 2

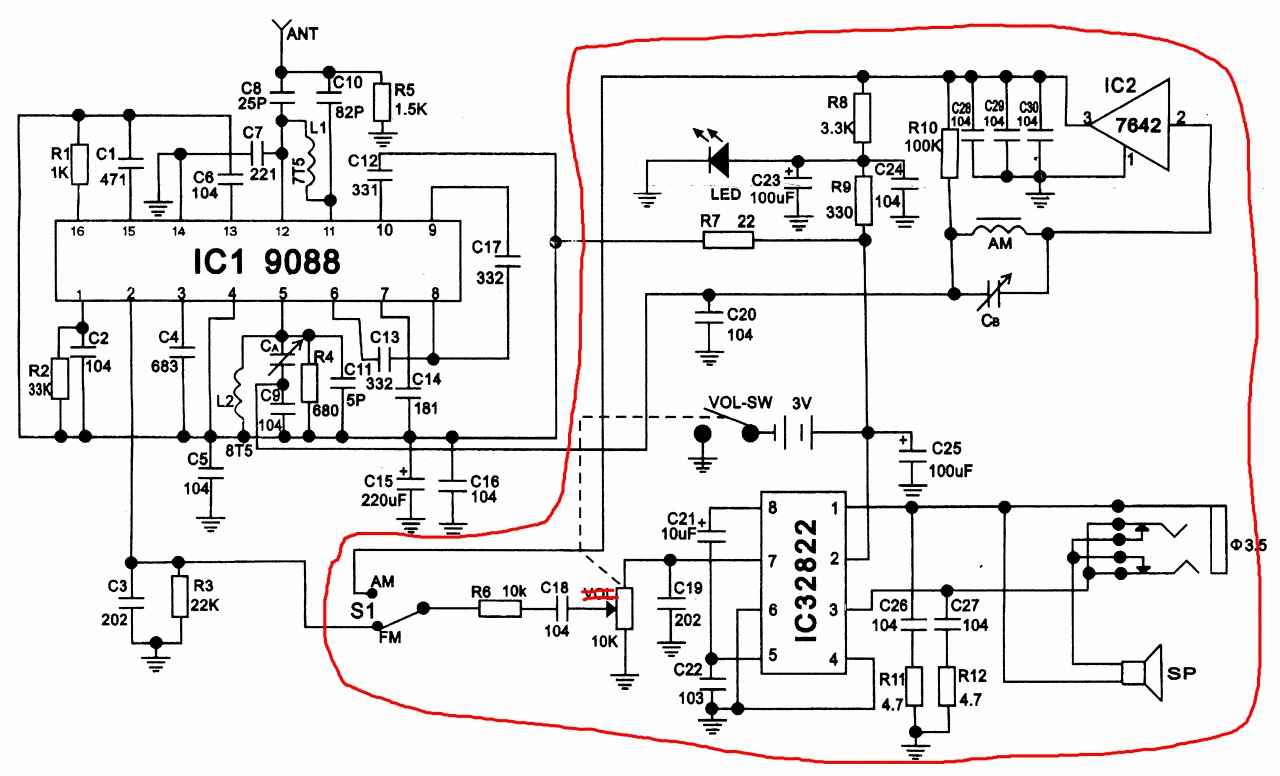

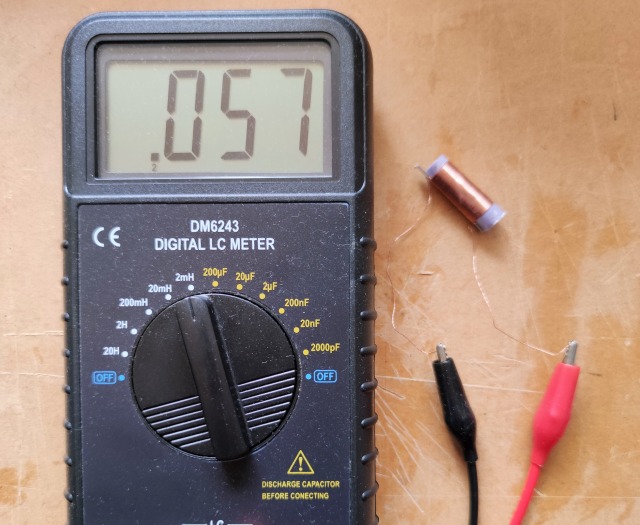

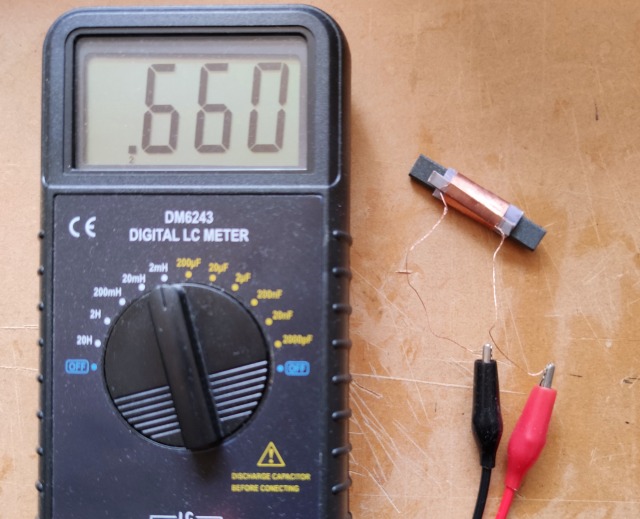

- BP76108:FMバンドパスフィルター(?)

で,最後のフィルター(最初セラロックに見えた)は,購入前に見ていたイメージには無かった予定外パーツだった

また,Si4732は裏面に実装されていたはずなのに無かったため再度ネットで確認する事になる

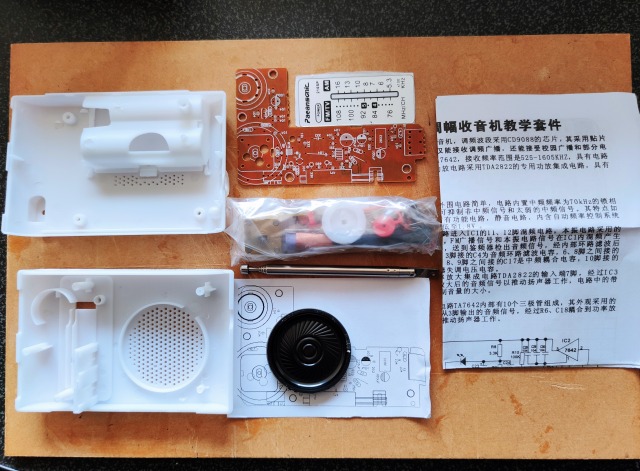

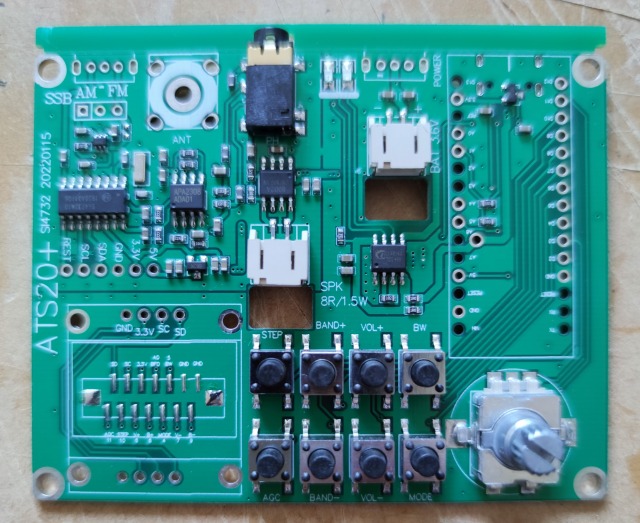

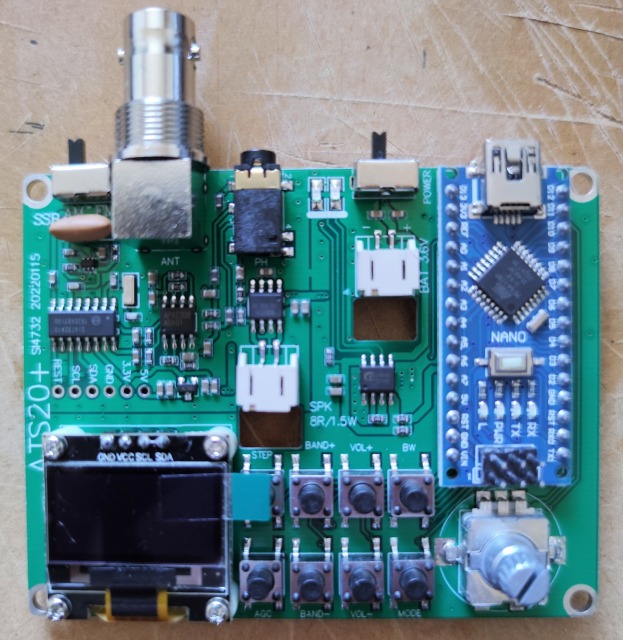

(ボード全体:表)

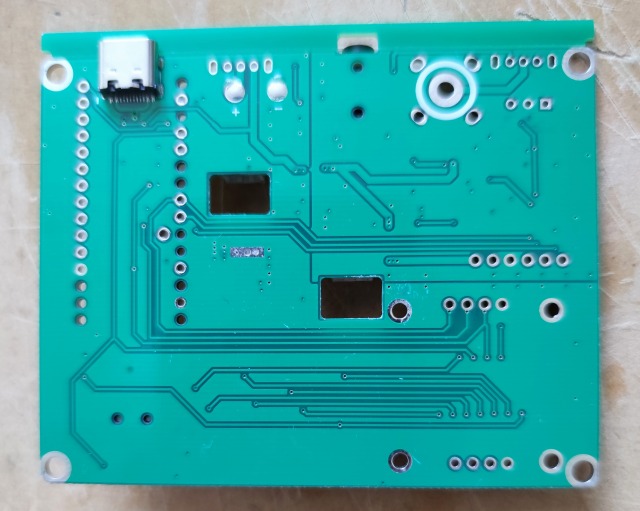

(ボード全体:裏)

基板にある刻印と見ると

ATS20+用らしく2022.01.15に製造されたようだ(これは最新なのか?)

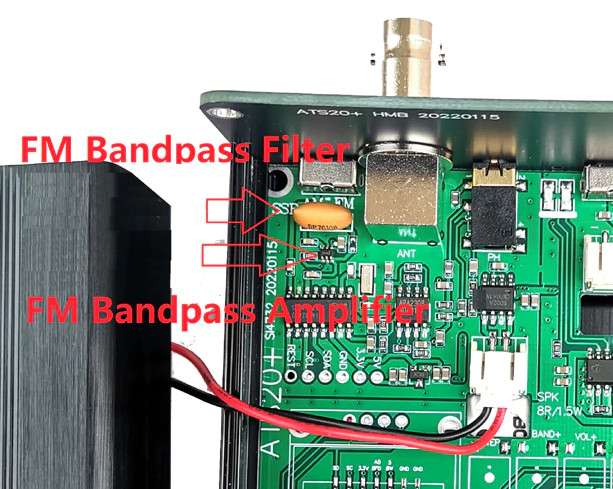

そこでATS20+を検索してみると同じ基板のイメージを発見(以下は流用)

Si4732は表面に実装,FMバンドパスフィルターが追加されている事が判った

尚,FMバンドパスフィルターは刻印面が前面となる(左から入力,Gnd,出力ピン)

(Si4732の実装)

パーツの半田付けは熱による弊害もほとんど無いので慣れている人なら直ぐ終わる

NANOとOLEDを取り外しできるようにしようかと考えたが,最終的なケースを想定すると高さを消費するのが勿体ないので操作部品(スイッチとローターリーエンコーダ)に合わせたOLEDの高さのみ調整した(5mmアップしている)

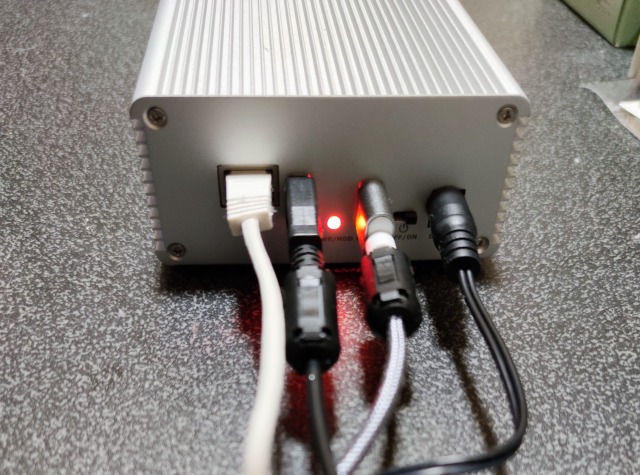

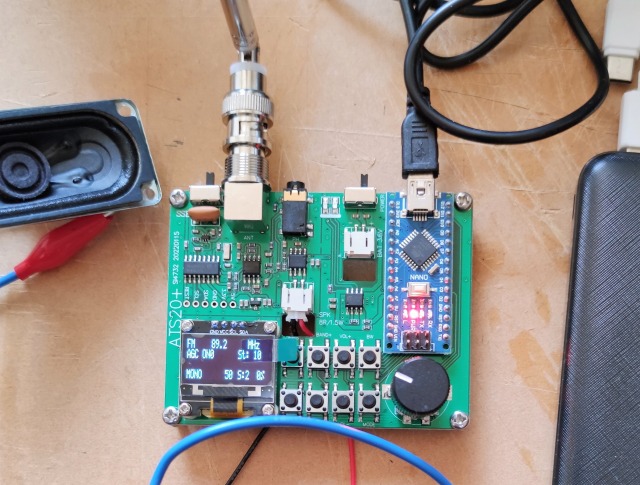

完成したので電源を入れるが,説明書も無いので電源が何なのか見て判断するしかなく,USB-Cを接続してみる

基板に実装されている赤LEDが発光,電源SWと思われるSWをONするとNANOのPOWERランプが点灯

しかし・・・OLEDは何も変わらない・・・つまり動作していない

まず電源を疑い電圧を見れるとことで観るが問題なさそう・・・更にネットで電源について収集したが情報なし

バッテリーを付けていないので関係するかと思ったが情報はない

次にNANOのミニUSBに電源を接続(電源SWは関係ないなしでNANOは通電)するが変わらず

もしかしてソフトウェアが書き込まれてないのかと疑い,何かシリアル接続で情報が出てこないものかと調べたりしていたところで

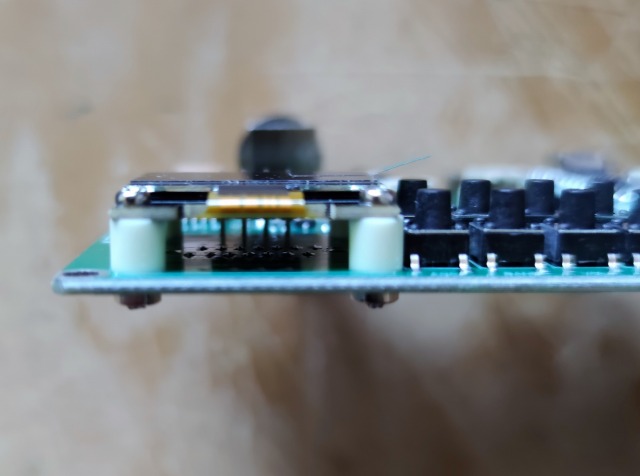

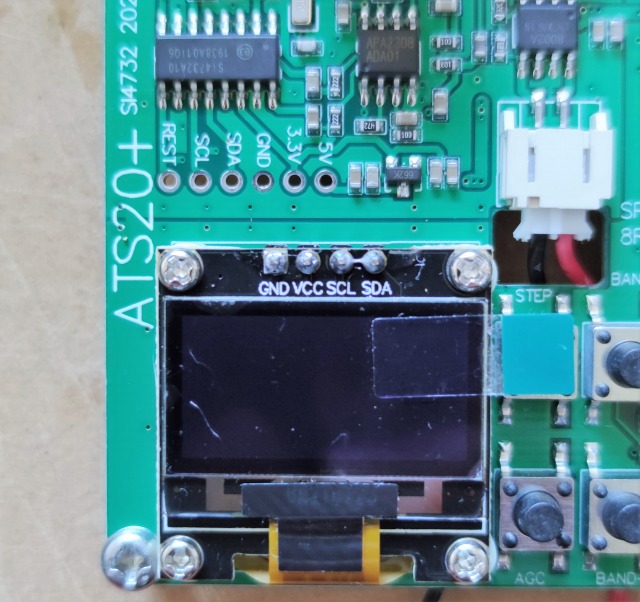

ふとOLEDを見ると・・・ん?

これは?(本当に,どうしたものか困ったところで,偶然観えた光景だった)

ニッパーでぶった切って試したところ問題なく動作した

OLEDがケース入りだったのであまり観えていなかったのもあるが中華製は気を付けなければならないって教訓だね

これがGNDとVCCでなくて良かったと思うべき・・・と考えれば幸せ

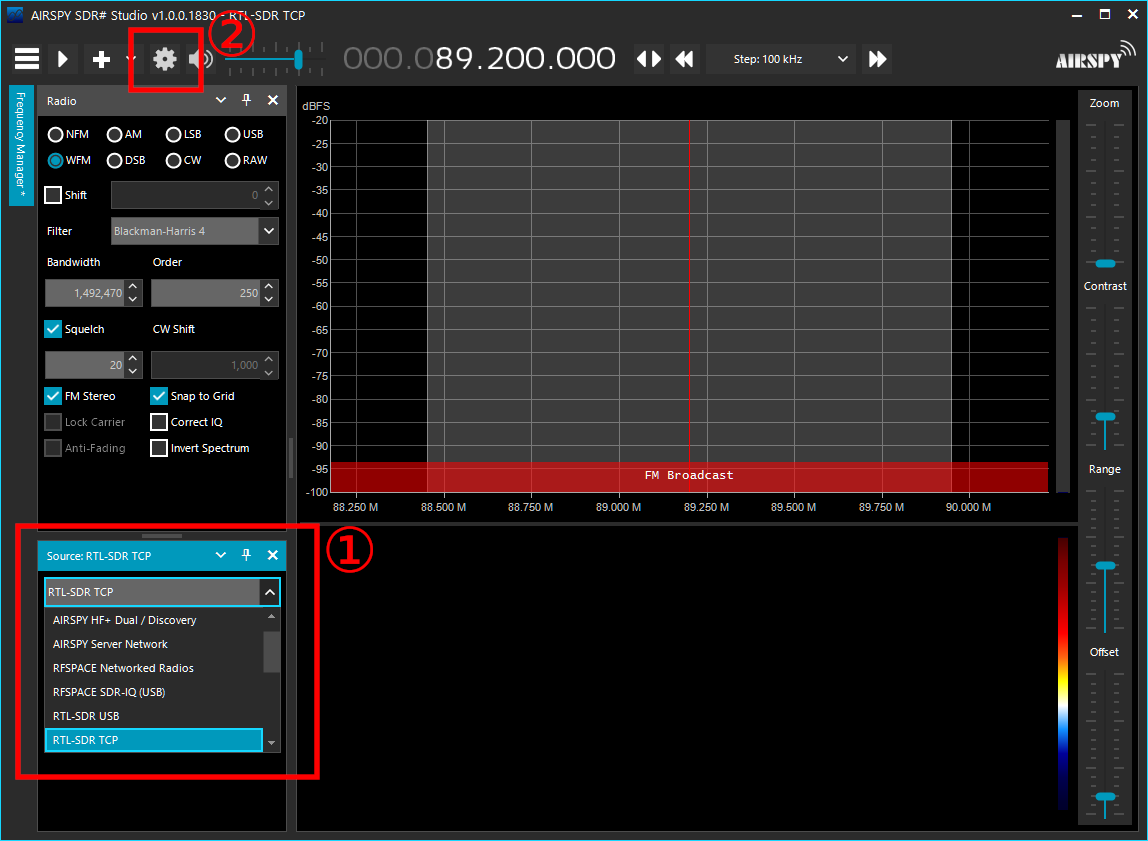

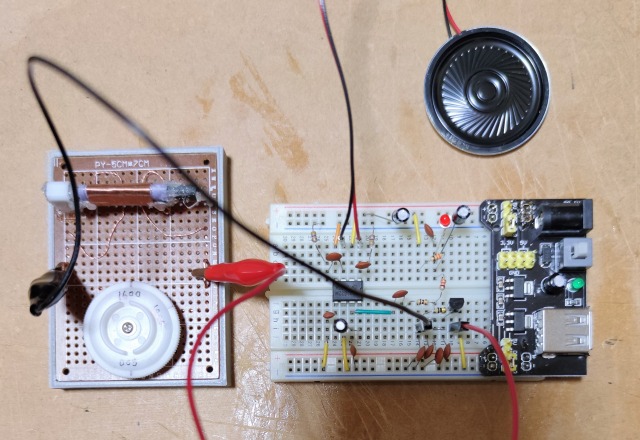

まずはFMとAMで受信を確認して問題なさそうなことを確認(ここでAliexpressにOKを出した)

(参考)

- イヤフォンジャックでSPは切れる

- NANOの電源ミニUSBで動作(SWは関係ない)

- バッテリーが無いとタイプC電源では動作しない

- SPとバッテリーのコネクタはPH端子(極性は日本の一般的な物の逆になっている:中華製だと大抵は逆)

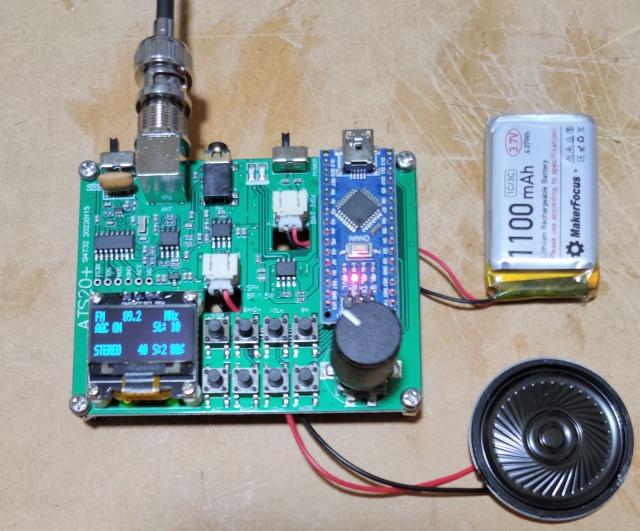

バッテリーが無いとUSB-Cの電源は使えない(SWも意味なし)のでUPS用の購入してたバッテリーをPH端子に付け替えて使用

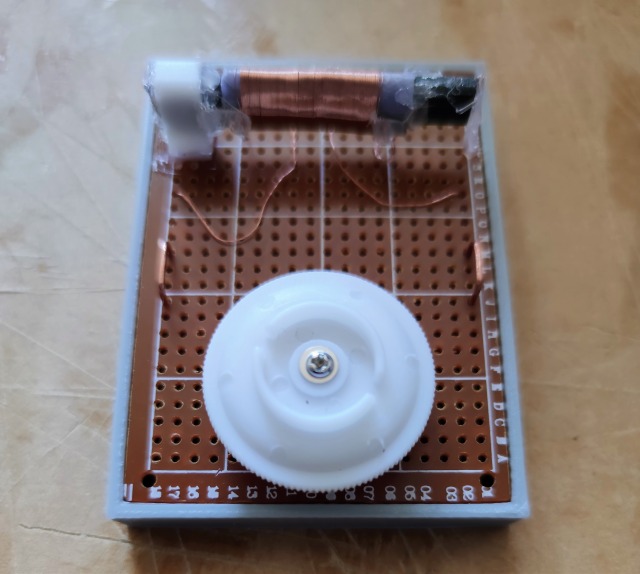

また,外部端子(イヤフォンジャック)があるのでコンパクト化を優先してスピーカーを前に購入したラジオキットの極小の物にした

バッテリーとスピーカーは基板の下に置くようにしてケースを作る予定

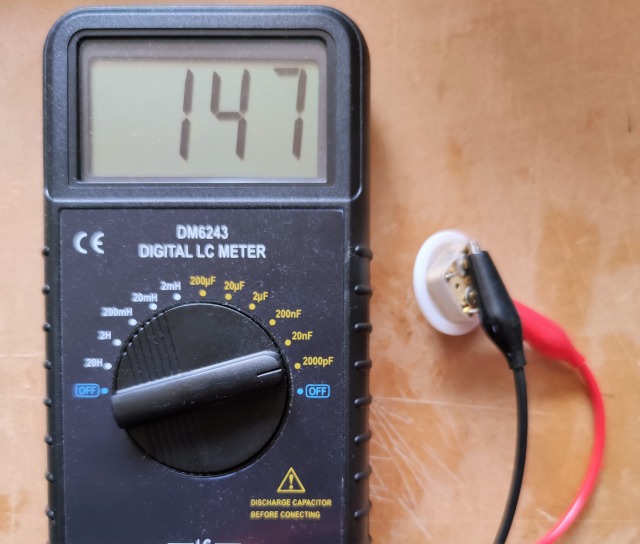

消費電力は140mA前後のようだ

(感想)

- ロータリーエンコーダの動きが鈍い(自身で作った物と同じ様な動きなので文句言えないw)