な!百葉箱の強制通風版(Verson2)

強制通風を実装した「な!百葉箱」を運用開始

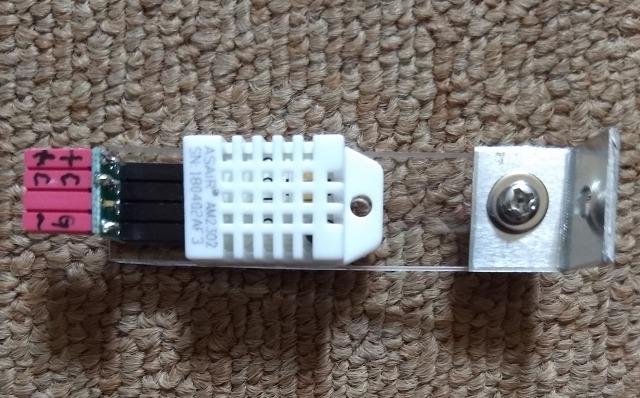

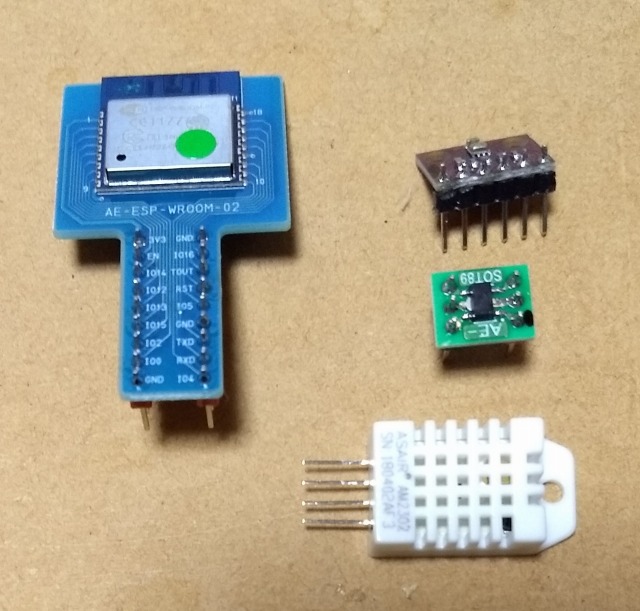

DHT22/AM2302湿度計測の問題は別のDHT22/AM2302を評価,センサをSHT31に変更することで解決しようとパーツを手配したが届くまで時間かかるので先にV2として運用することにした

そして次版の予定として湿度計測の改善,光センサと雨センサの追加を考えている

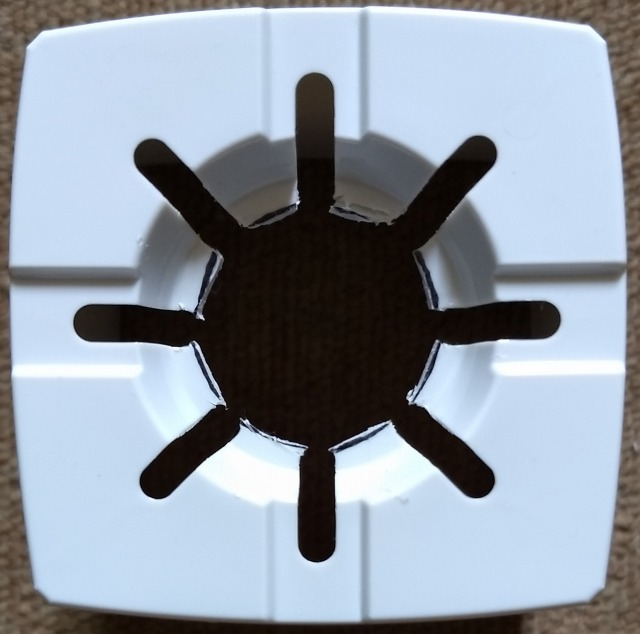

強制通風

100円で手にいれた大小のプランタを組み合わせて実現した(全部プランタだけど・・・)

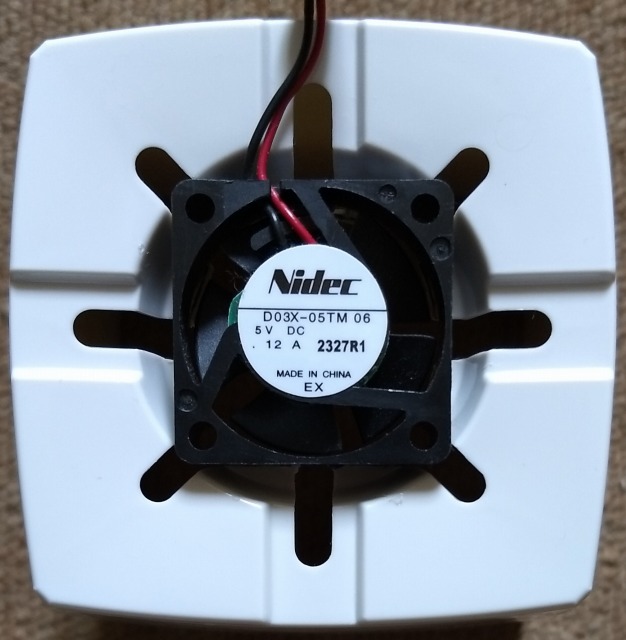

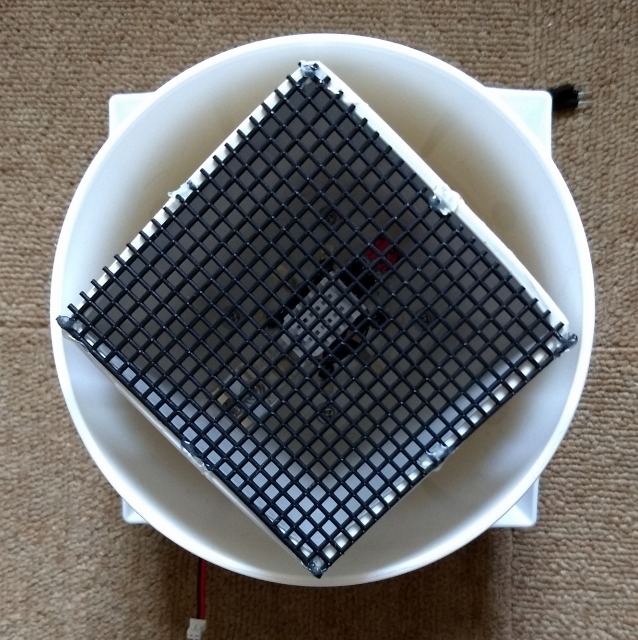

(FAN部)

(センサ部)

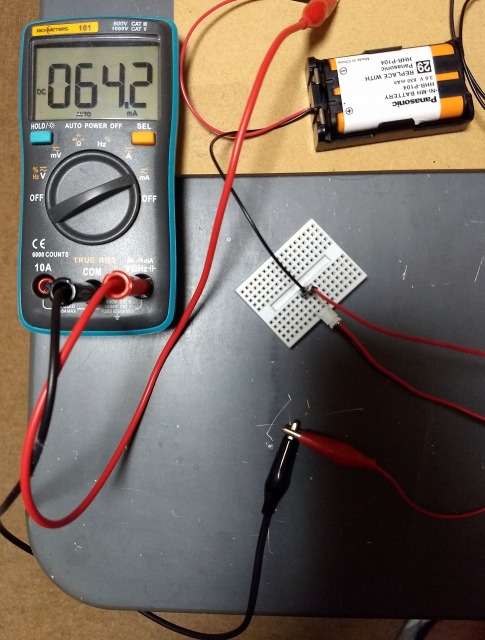

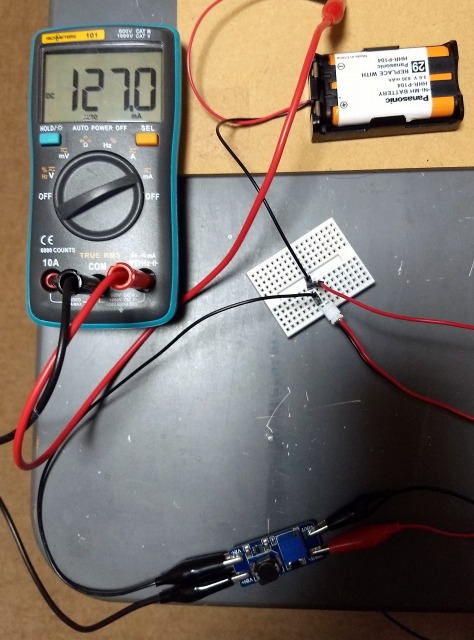

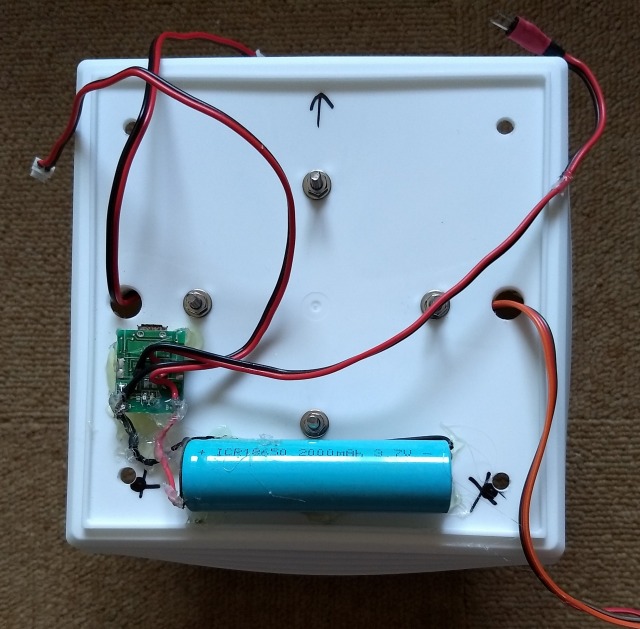

FANの電圧

5VのFANを使用しメイン基板のEPS8266からFETでON/OFF制御する

消費電力が懸案だったが短い時間で済ませたいためDCDCで5Vにして駆動することにした

FANの駆動を3.3Vだと64mAで済むが5Vになると127mAの倍になる

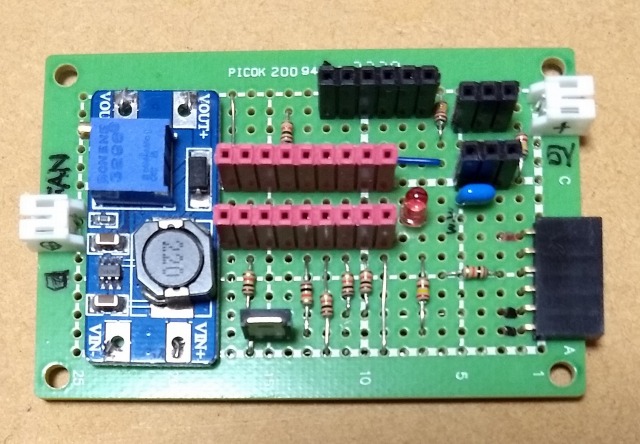

回路図

動作確認のためLEDを付けた(EPS8266が動作する最初にONさせている)

制御ソフトウェア

影響ない範囲でテーブル(LOGのみ)を変更

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `LOG` (

`LOCATION` char(2) DEFAULT `0` COMMENT '計測場所(ID)'

, `DATETIME` datetime DEFAULT `0` COMMENT '適用日'

, `PRESSURE` decimal(6,2) DEFAULT NULL COMMENT '気圧'

, `TEMPERATURE` decimal(4,2) DEFAULT NULL COMMENT '気温'

, `HUMIDITY` decimal(4,2) DEFAULT NULL COMMENT '湿度'

, `UNIT_TEMP` decimal(4,2) DEFAULT NULL COMMENT '制御ユニット温度'

, `VALIDITY` decimal(1,0) DEFAULT `0` COMMENT 'データ有効性'

, `BATTERY_VOLT` decimal(4,2) DEFAULT NULL COMMENT 'バッテリー電圧'

, PRIMARY KEY (`LOCATION`, `DATETIME`)

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='気象データログ'

- バッテリー温度(未使用)を制御ユニット温度に変更しBMP280の温度データを登録(メイン基板部分の温度となる)

- データ有効性を追加し温度データの変動が大きい場合に変わる(0~5で0が良で5が不良,また9はデータ異常としている)

EPS8266がDeepSleepから復帰し最初にFANを動作させ,時間のかかるWiFiの処理が終わった後に温度センサから読み込み15秒毎経過時点で温度の変動をチェックして5%未満(±2.5%)で正常とした

最初の15秒時のデータ有効性が0となり最大15秒×6回(90秒)で強制終了させる

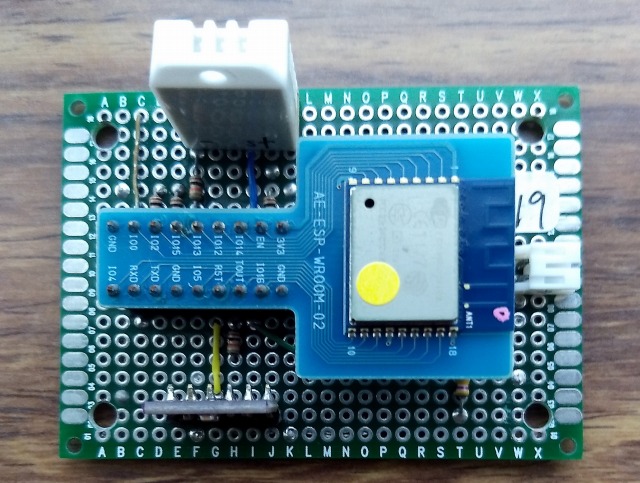

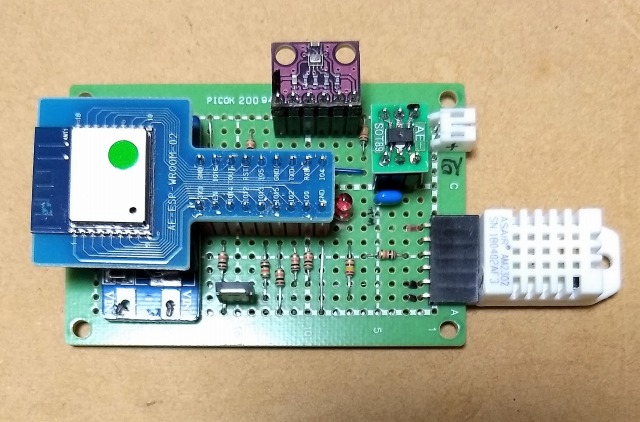

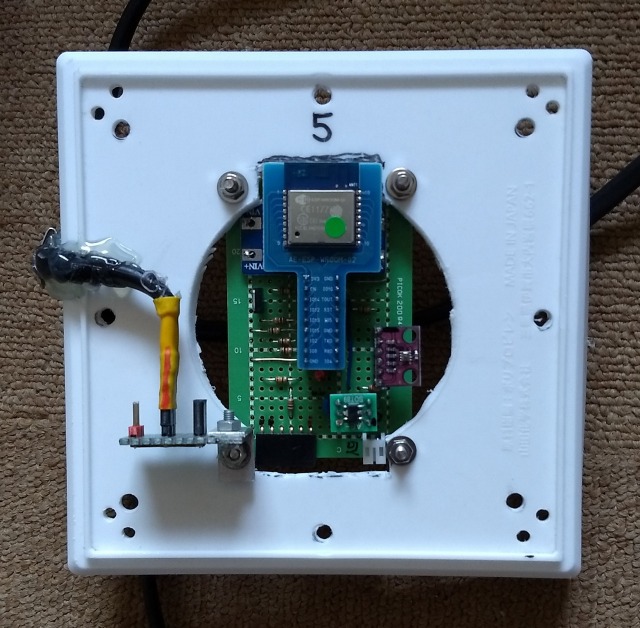

メイン基板

パーツはすべて交換できるように改善

※)DHT22/AM2302は試験用に接続(実運用では強制通風にあるDHT22/AM2302に接続)

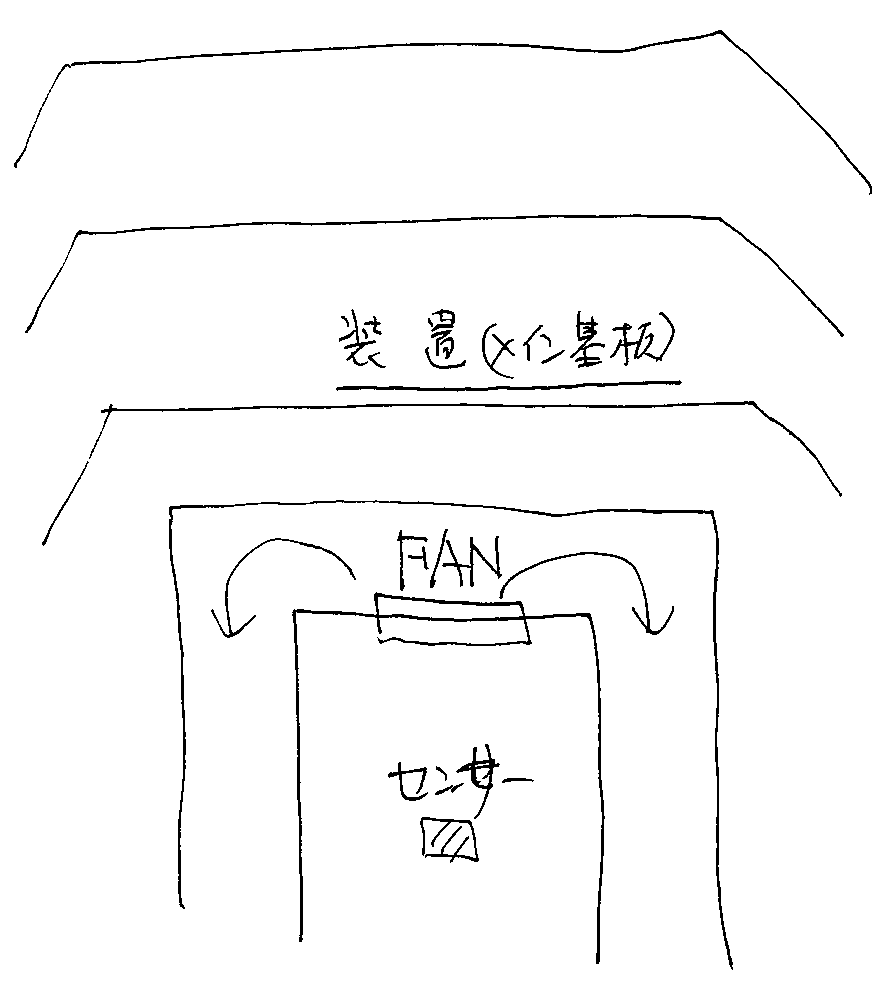

装置構成

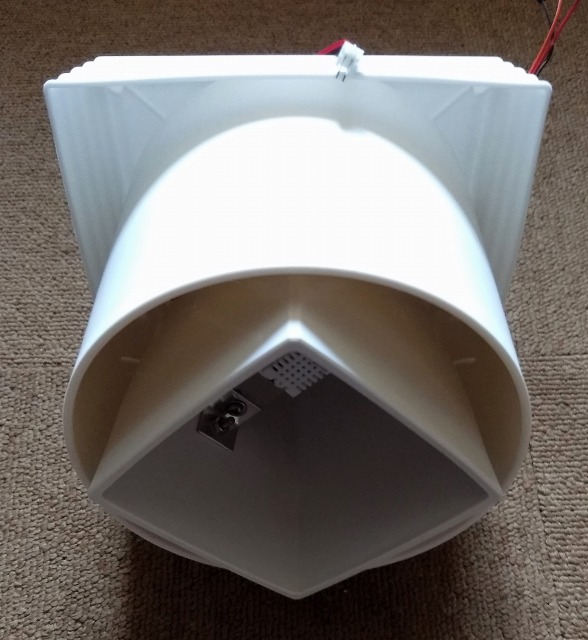

(通風部)

下部には網を付けたが改善の余地あり

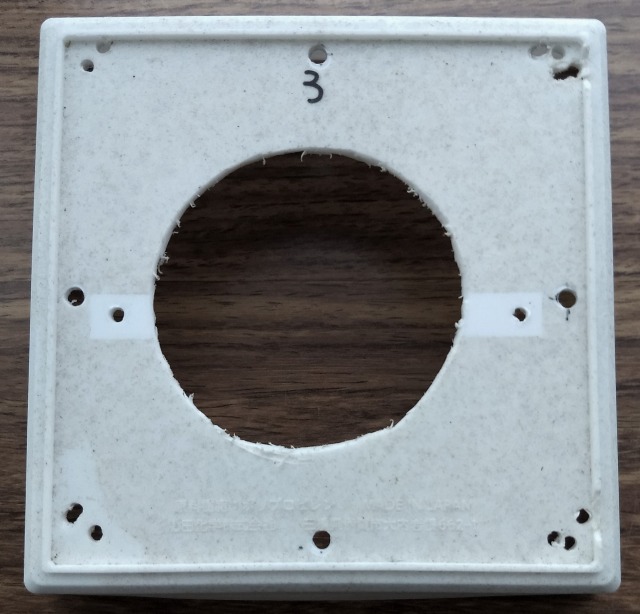

(3段目)

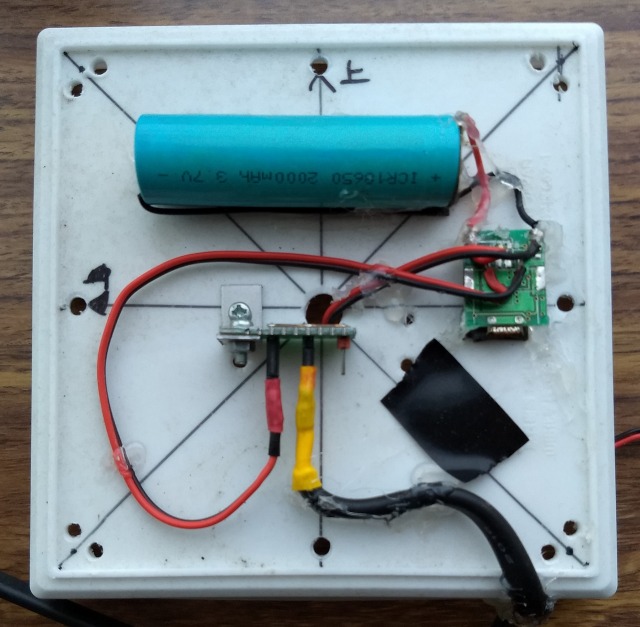

上から3段目となりバッテリを設置

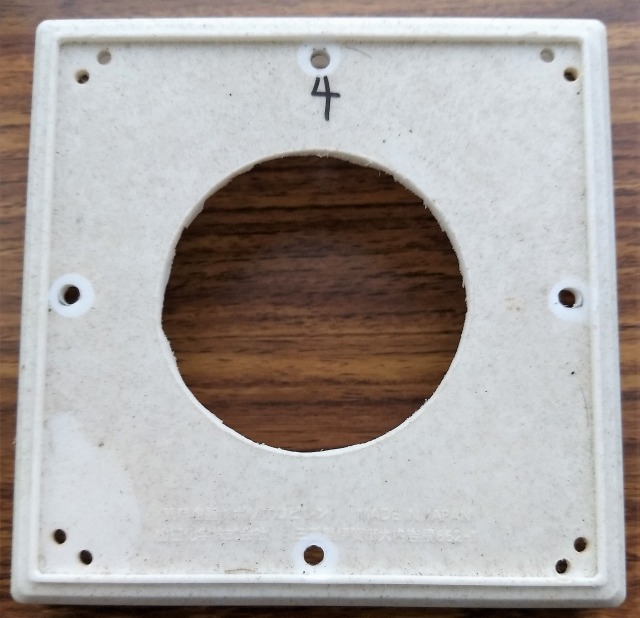

(2段目)

メイン基板を設置(上下に余裕を持たせるため2段目から少し下がったところに置いた)

(1段目)

ベランダ設置用器具を付けている

※)メイン基板の熱対策のため1~2段間に1段追加の4段の予定だったが無しで運用して装置温度を確認し次版にて対応を検討する

設置

完成品の撮影を忘れていたので設置で全体を紹介

左が太陽電池

(追記)

設置場所が悪く気温が大きく観測されていた

9/5 17:00から設置場所を変更して気温の変動を確認中

しかしながら,この時期太陽の放射が異常に強いような気がする(太陽が活発周期時期であるというのは聞いているけど)