前回簡易版として作製したラジオ受信用スピーカーを超えるスピーカーを作製するため材料を準備

材料

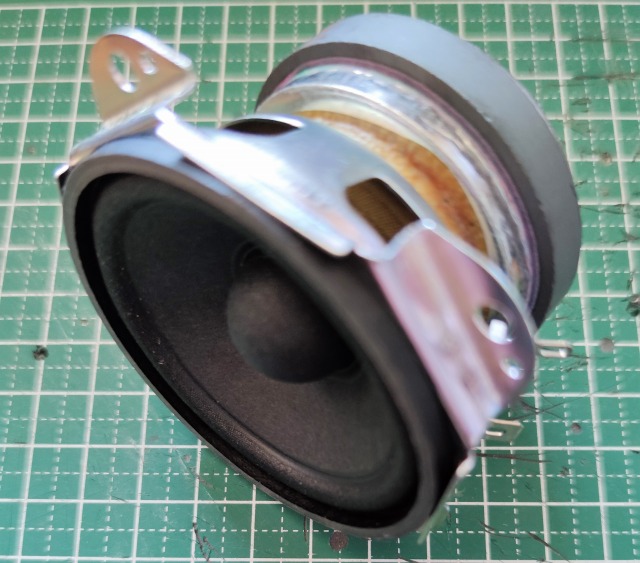

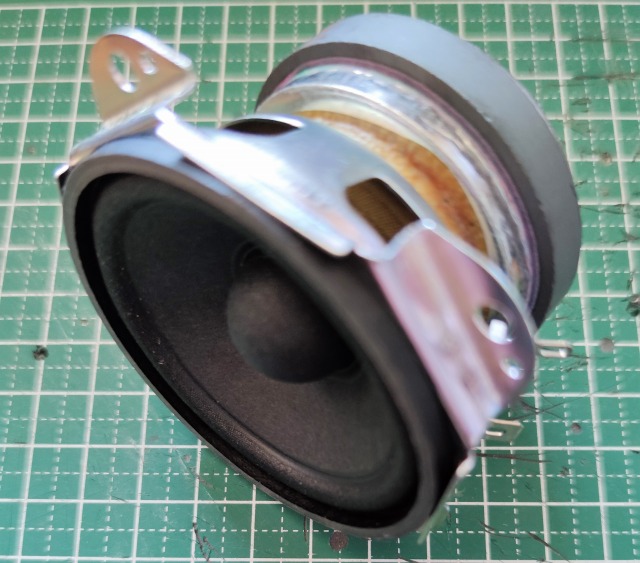

(スピーカーユニット)

音質はスピーカーユニットでほぼ決まると言って良い

価格の割に良好とはいえ,やはり300円(1個150円)のスピーカーでは無理があるので高級品ではないがそこそこのスピーカーユニット(980円)をチョイス

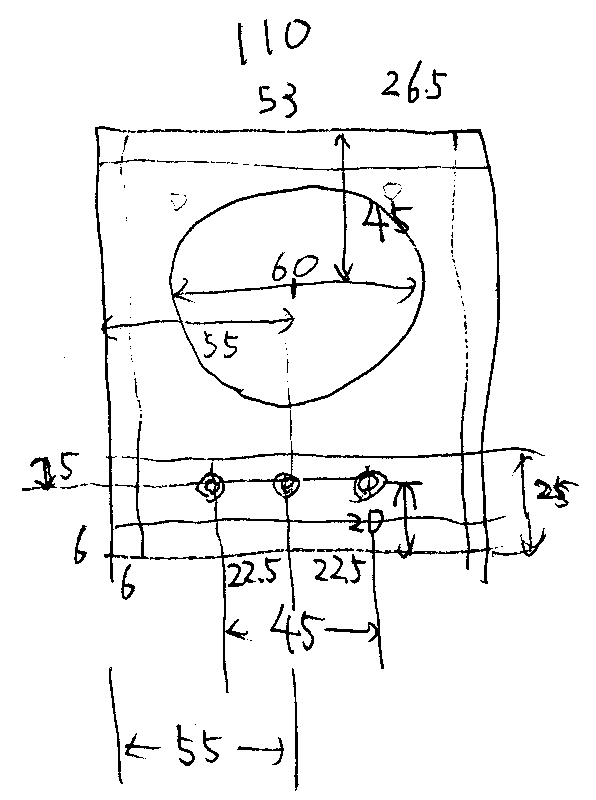

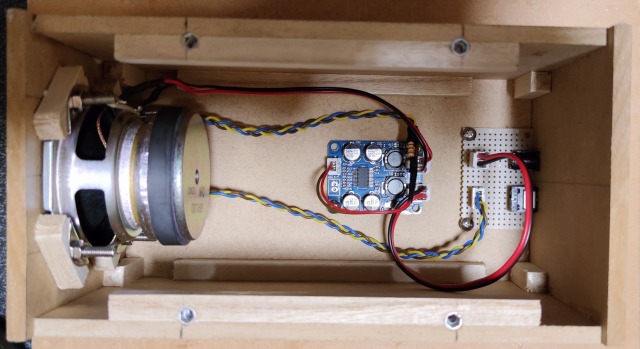

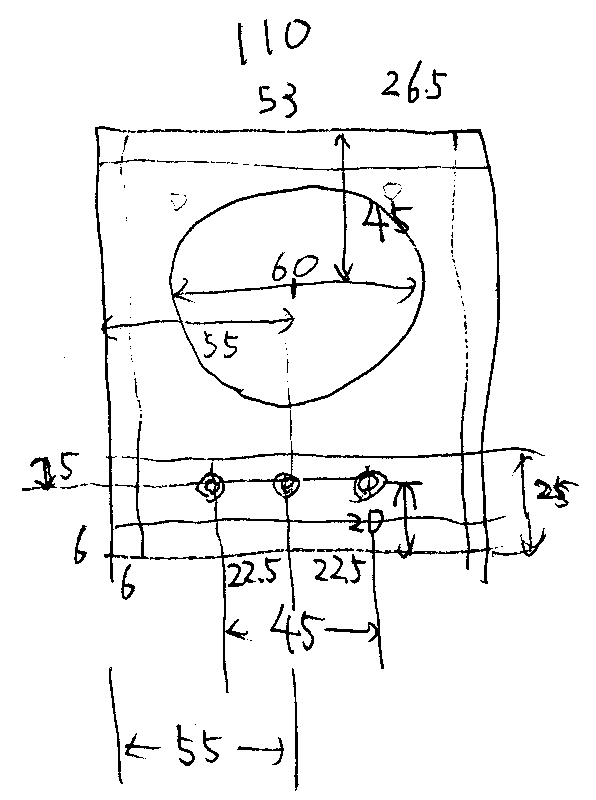

取付け部分が特殊なので困ったがスペーサーを入れることにした

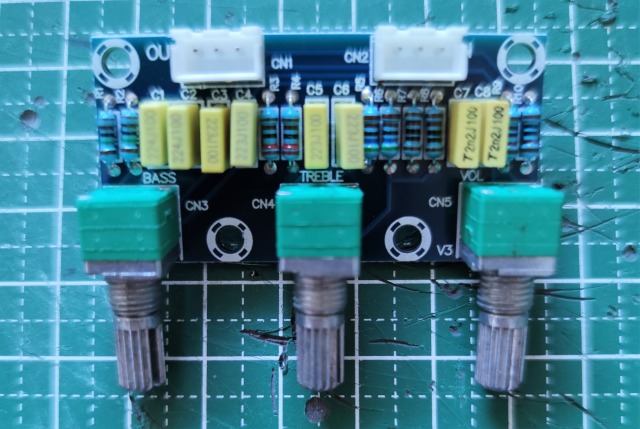

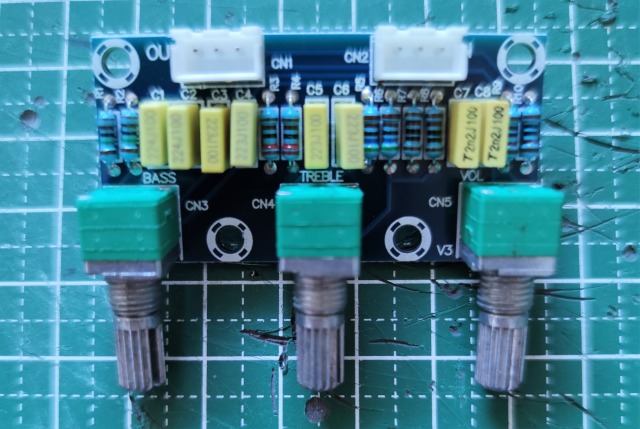

(プリアンプ)

音質をコントロールできるようにプリアンプを付けた

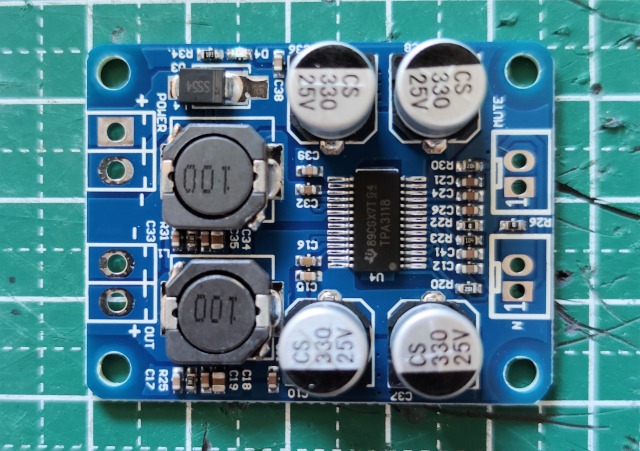

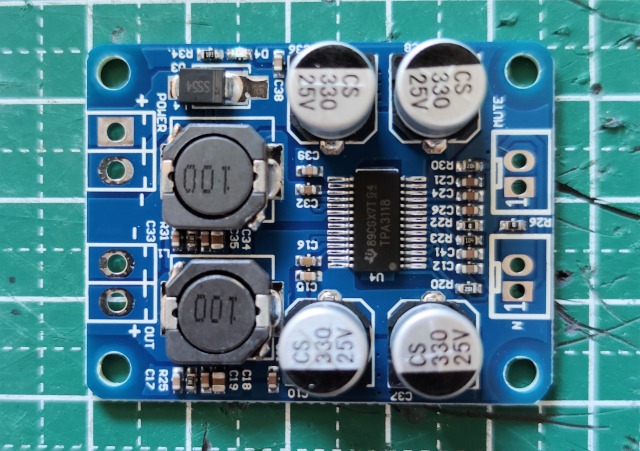

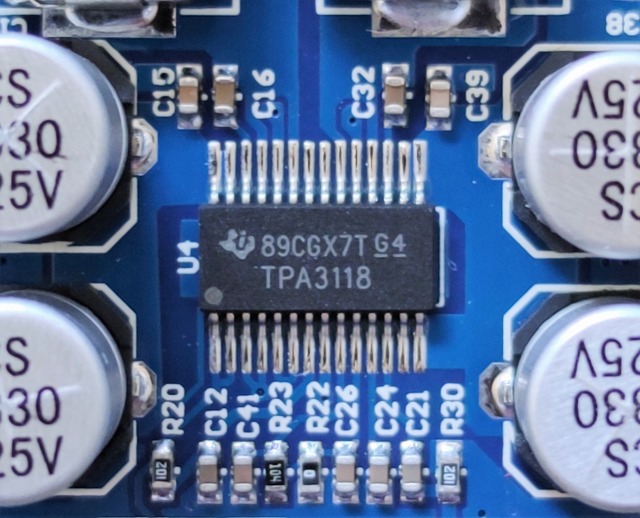

(パワーアンプ)

モノラルで良いので音質の良さそうな60W出力のデジタルアンプをチョイス

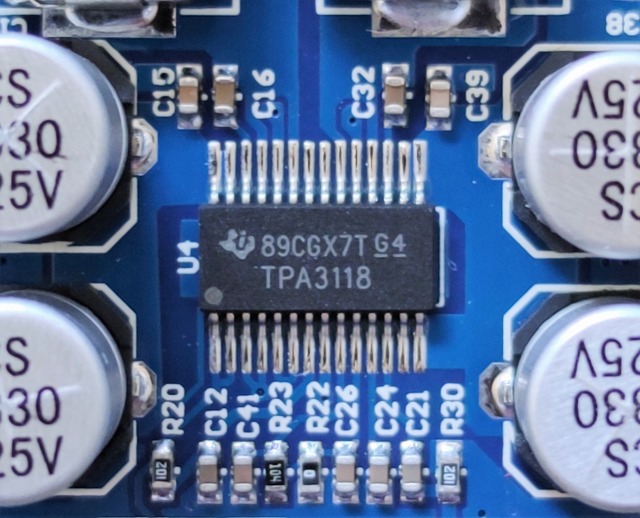

しかし製品に載っているICが偽物でピン数からTPA3111だと思われ出力が10Wしかない

返品したかったが時間が勿体ないので,このまま利用することにした(尚,Amazonで偽物だとレビューしたら公開拒否されたので当方のレビューは無い.また,偽物でも良いなら2個で¥999があるのでそちらを購入したほうが良さそう)

(その他)

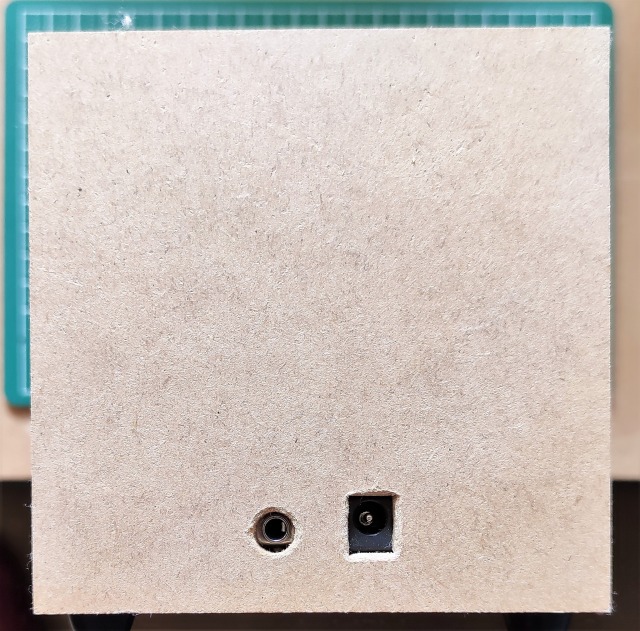

エンクロージャーは100均のMDF材を使い自作する

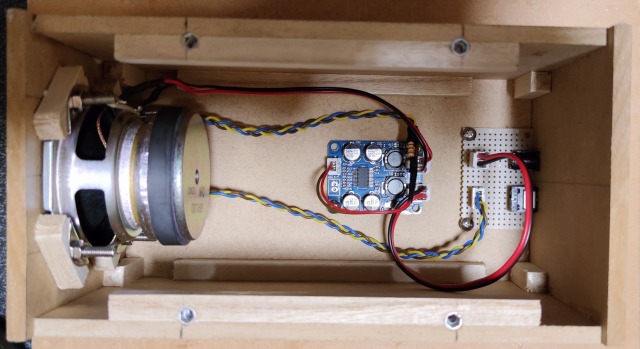

電子部

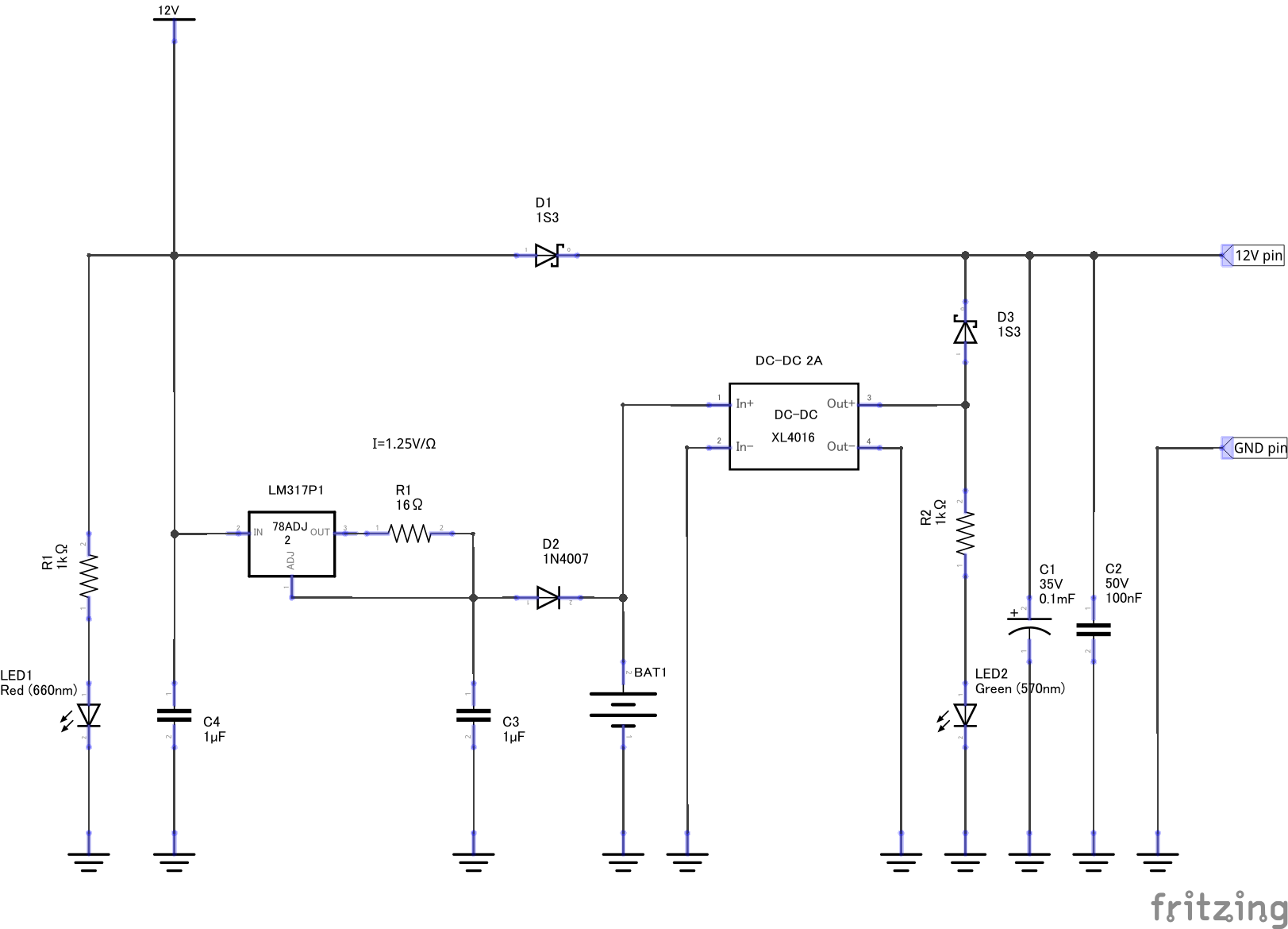

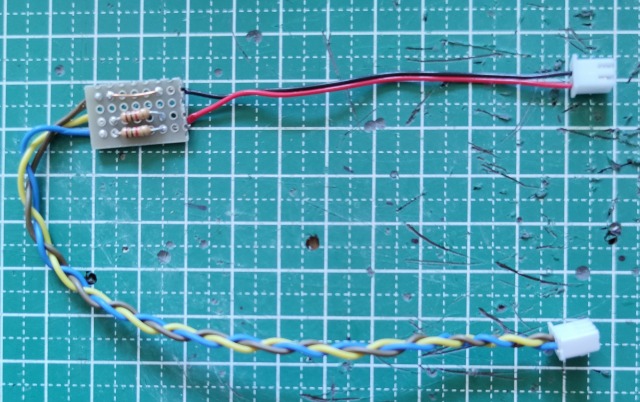

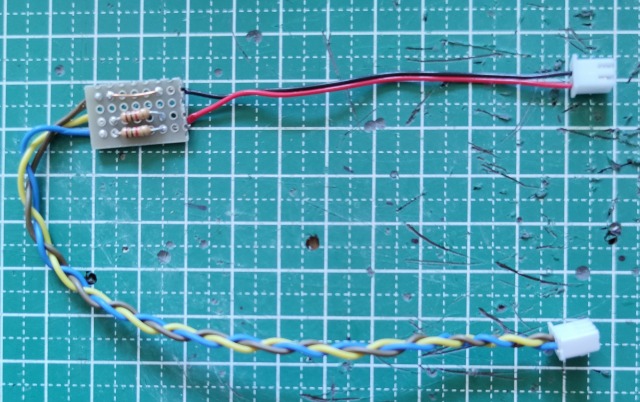

(ステレオモノラル変換)

プリアンプの出力からパワーアンプへのケーブルにステレオモノラル変換を組み込んだ

LRに抵抗(1kΩ)を付けるだけ(減衰が大きかったので後で330Ωに変更)

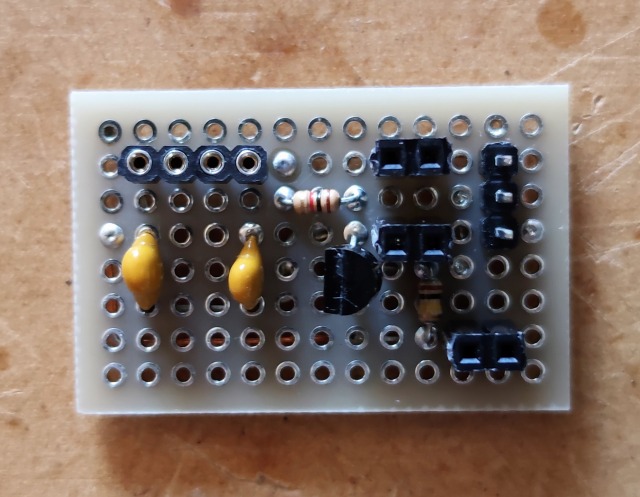

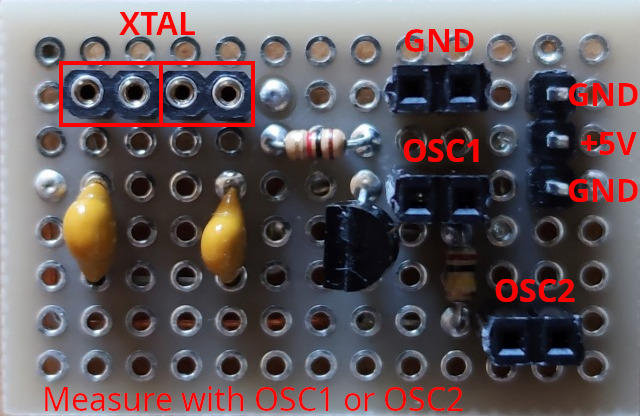

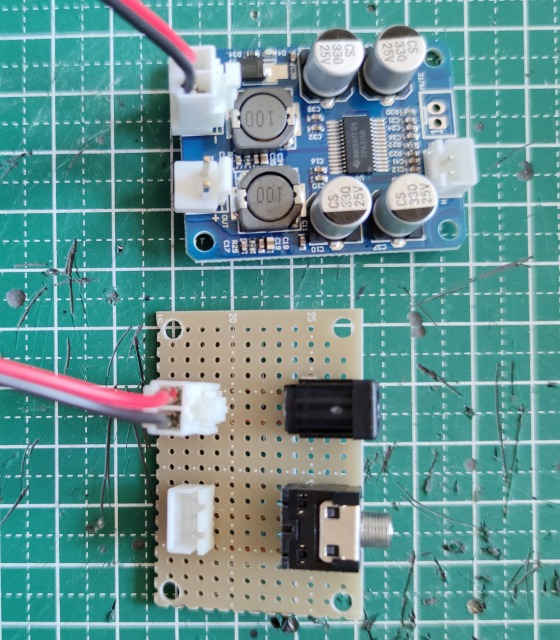

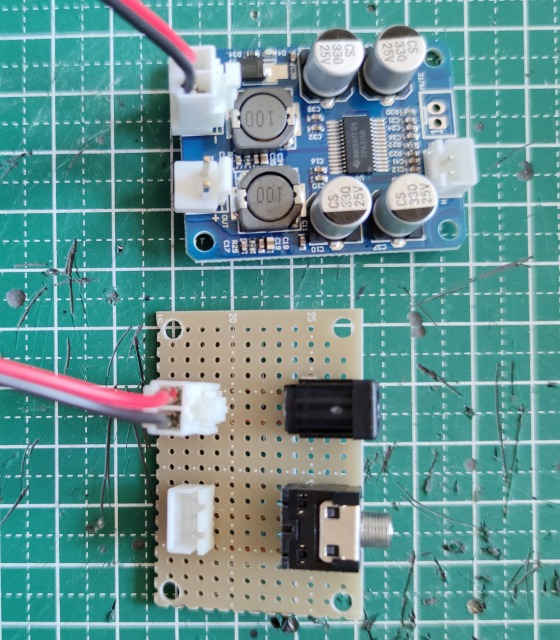

(引き込みボード)

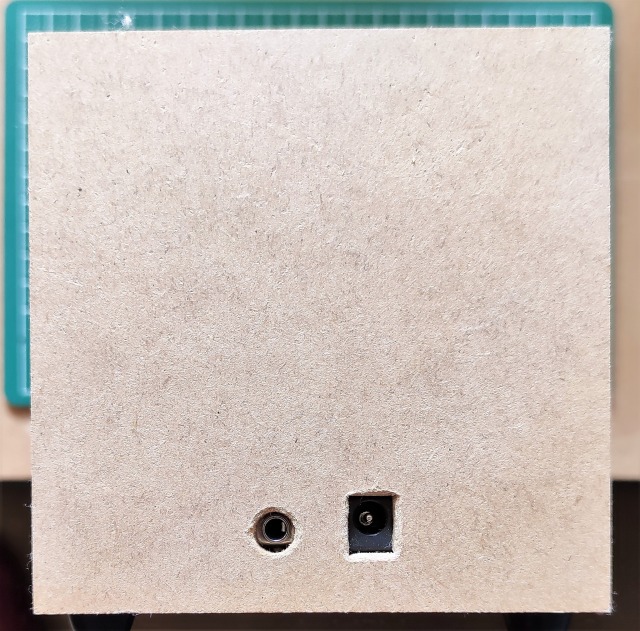

電源とオーディオを引き込むため2.1㎜電源ジャックとステレオミニジャックで構成したボードを作る

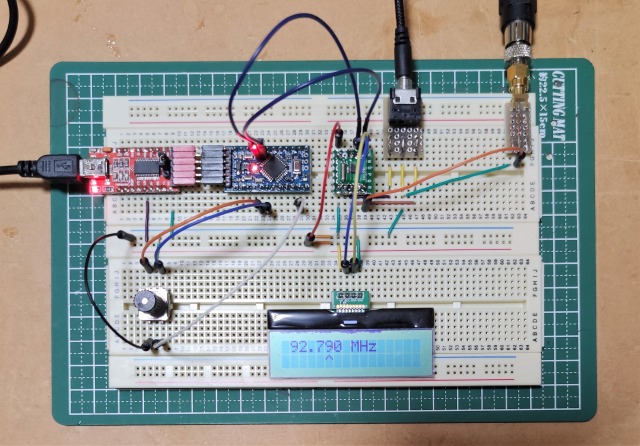

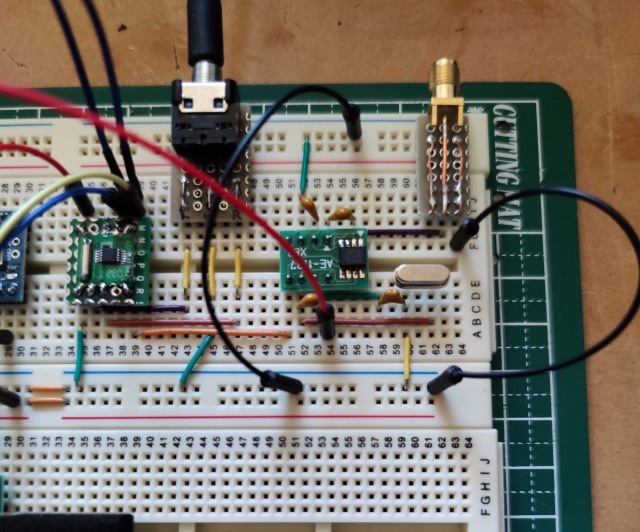

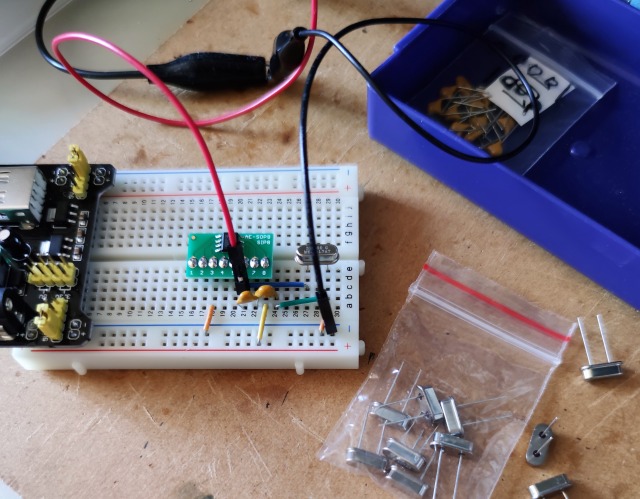

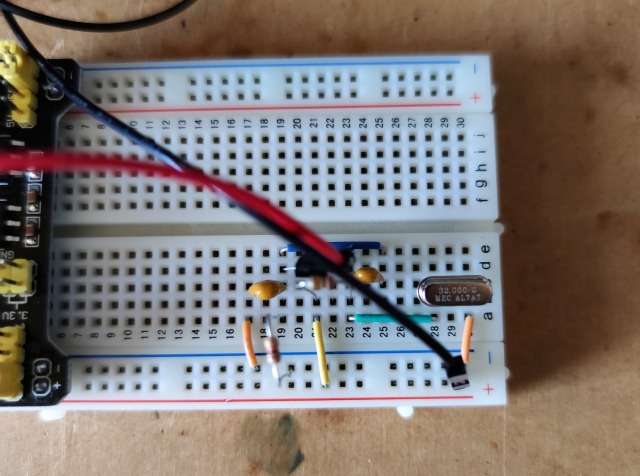

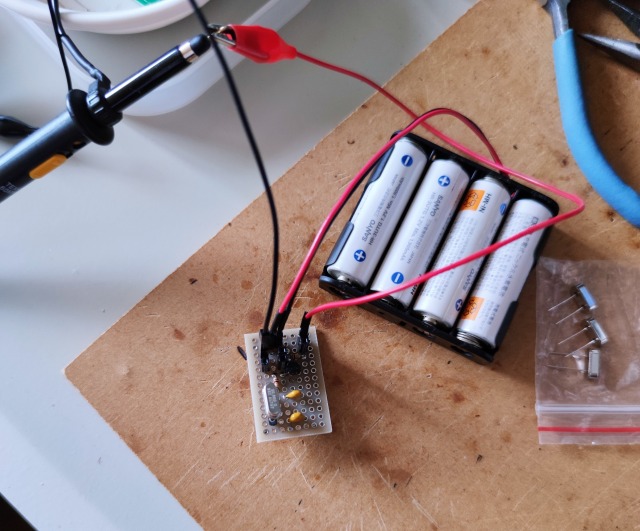

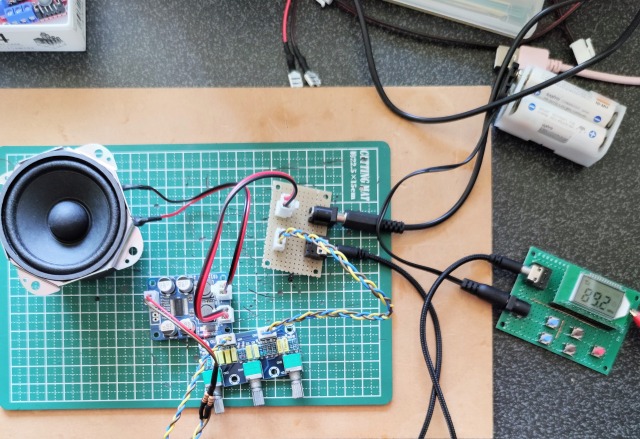

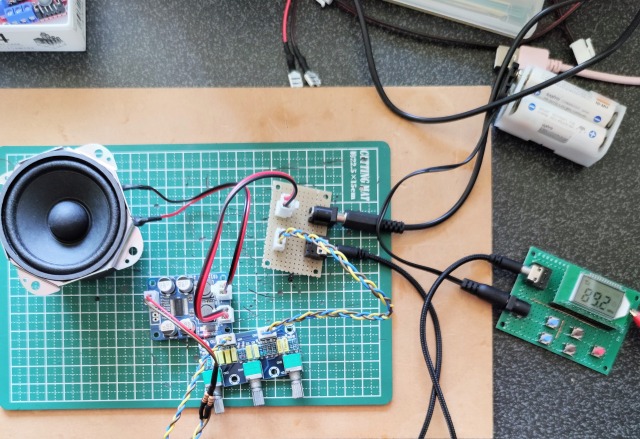

試験

電子部が完成したのでスピーカーユニットを繋いで確認(ソースはFM)

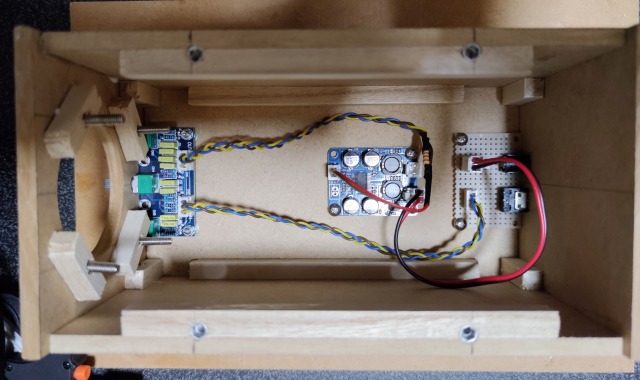

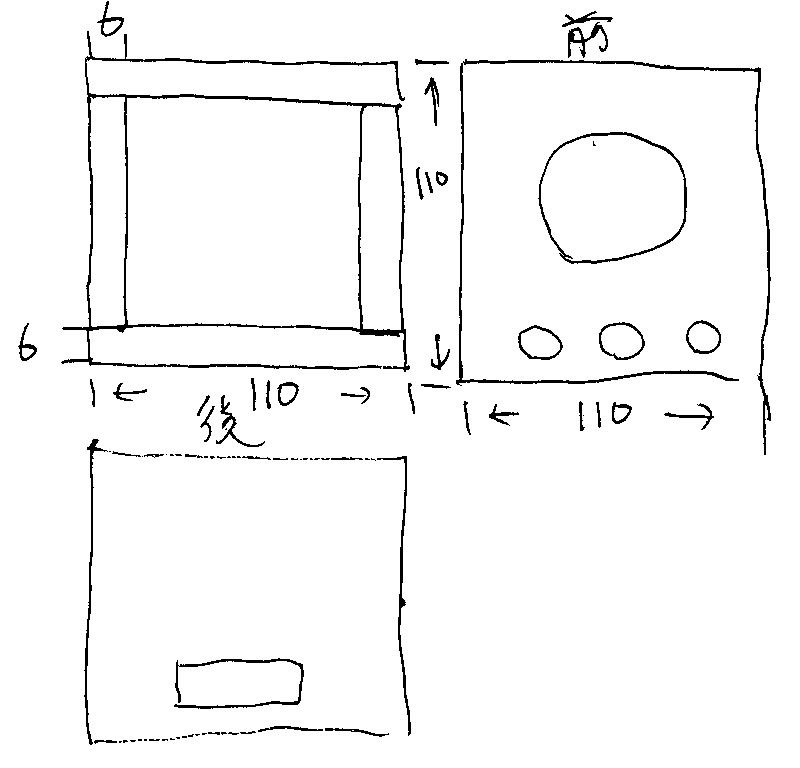

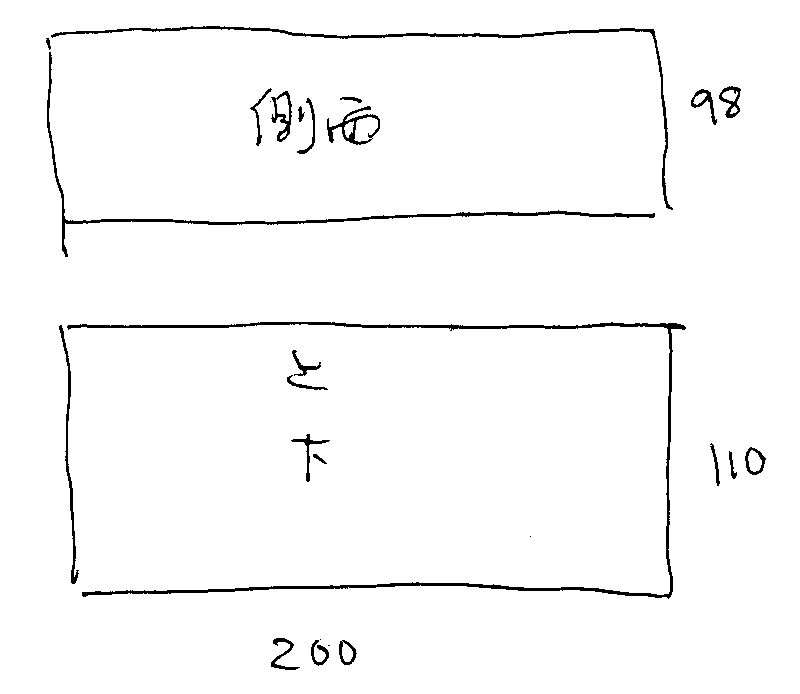

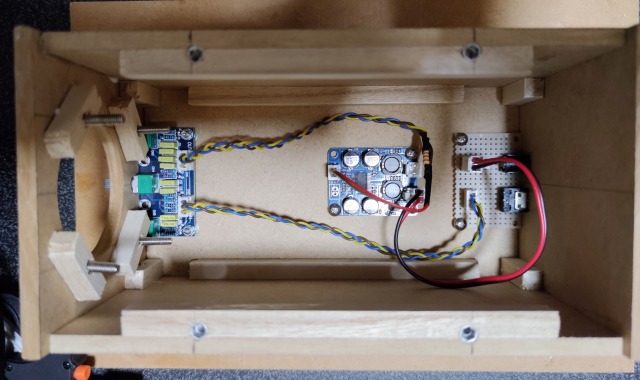

組立

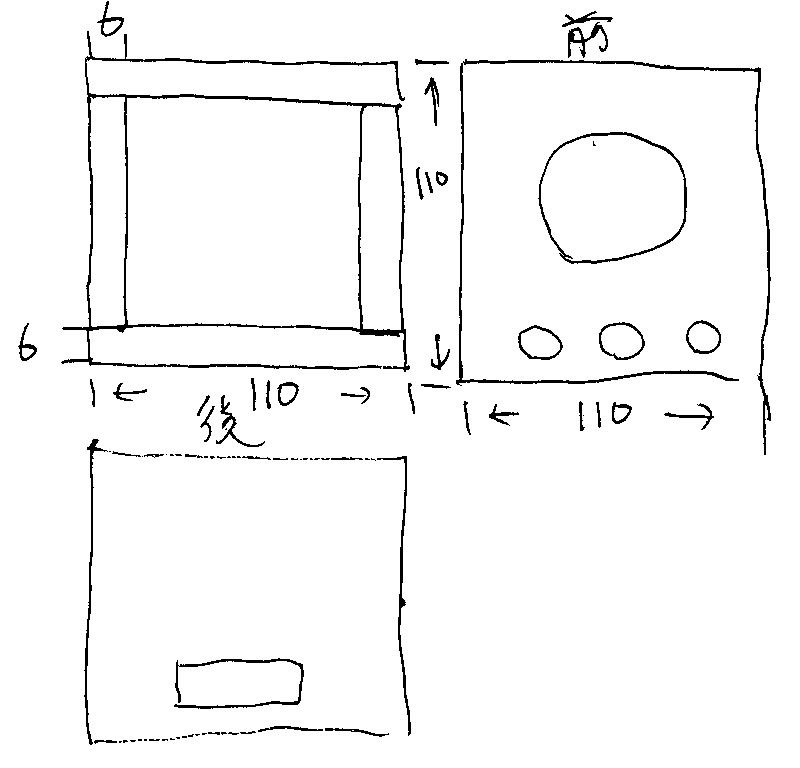

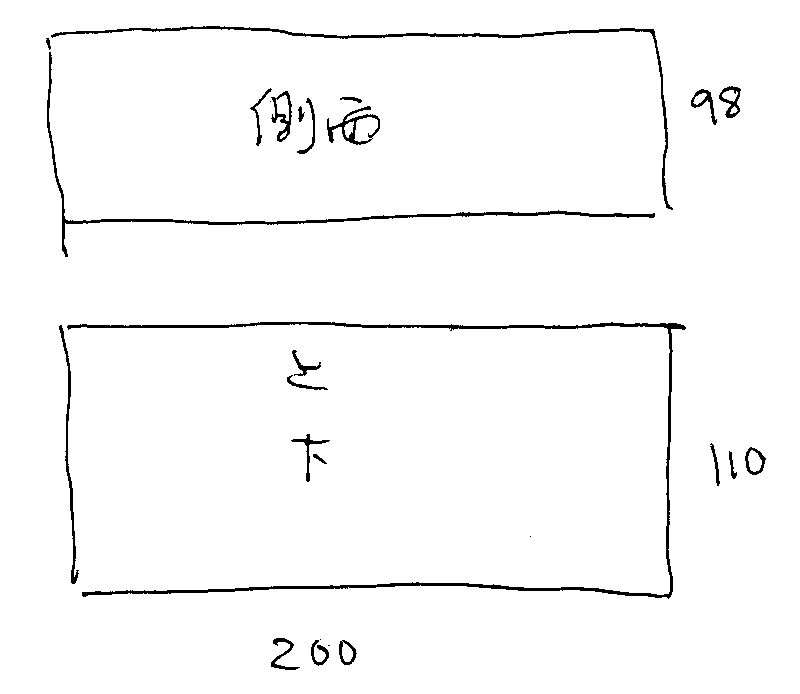

縦110㎜×横110㎜×奥200㎜のエンクロージャーを密閉型で作製して組み込む(MDFで作ったので塗装はなし)

外観

試聴

エンクロージャーは薄いMDFであるが強度があり低音を強調してもビビりなく密閉型であるが空間が広いためか籠ることもなく自然な音質で聞こえる

スピーカーユニットはプリアンプのバス・トーン効果が明確に判る性能で満足

パワーアンプは5Vでも動作したが12Vで駆動したほうが音がクリアである(デジタルならではの基準波形を生成するための適正電圧か)

FM放送(ステレオのところがモノラル)を試聴してみると何ともいえないレトロ感のある音質が良い