Nano Pi NEO 512MB を購入

- 2017/08/15 16:10

- カテゴリー:PC, Nano Pi NEO

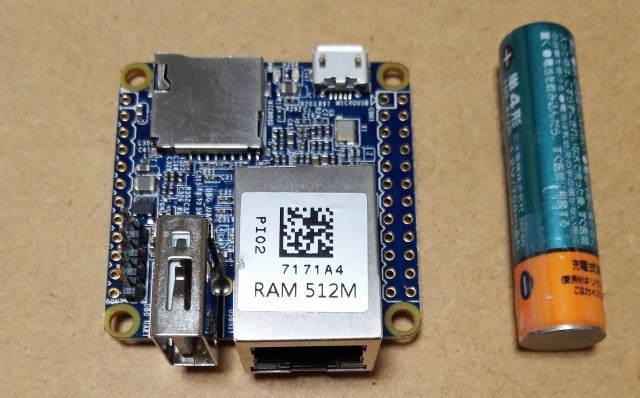

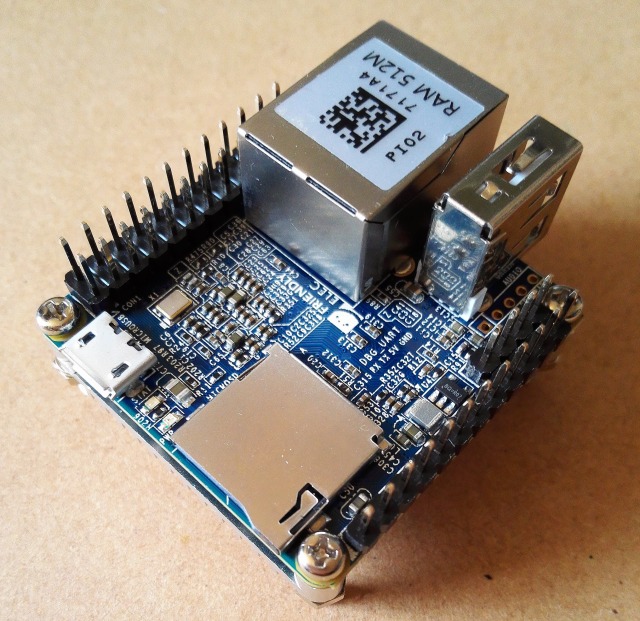

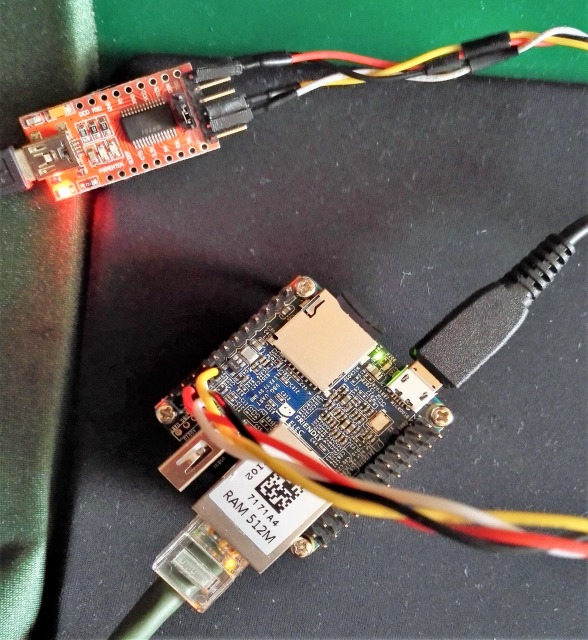

メールサーバに使えないかなと「Nano Pi NEO 512MB」を秋月で購入

ディスプレイ出力(HDMI)や無線LANはなくメモリが512MBであるがラズパイと比べて¥1,680は安価である(専用ヒートシンク(右)が¥400なので約¥2,000と考えた方が良いか)

非常にコンパクトで手の平に余裕で乗る(右写真はピン,ヒートシンクを付けた後)

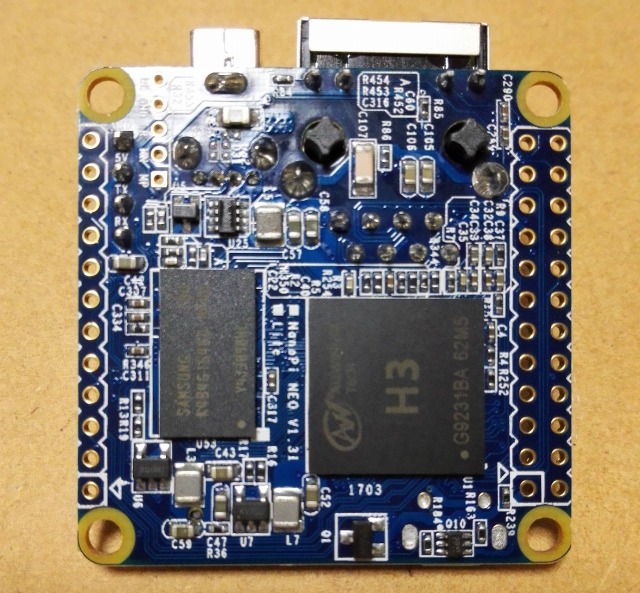

裏(左)と表(右),右には「NanoPi NEO V1.31」の刻印がある

ハードウェアセットアップ

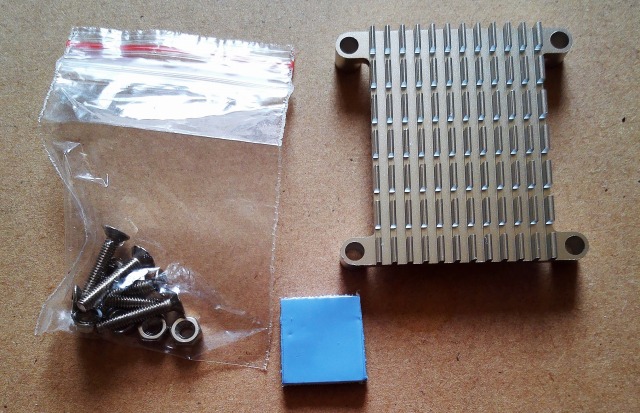

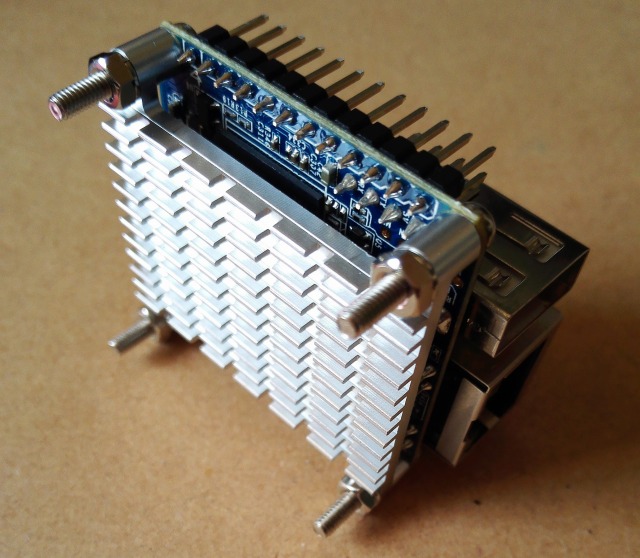

SoCの放熱が多いとのことで購入したヒートシンクと実験用にするためピン(付属)を取り付ける

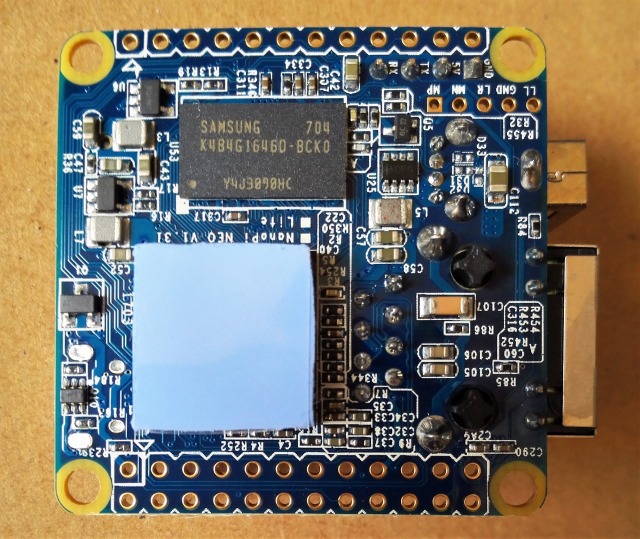

青い熱伝導シートをSoCに被せてヒートシンクを付けネジ止め(なぜか5本入っている)する

置いた時にネジが足になるように付ける(ヒートシンク面が下になる)と皿ネジでは基板を痛めるため手持ちのなべネジ(M2.6)に変更

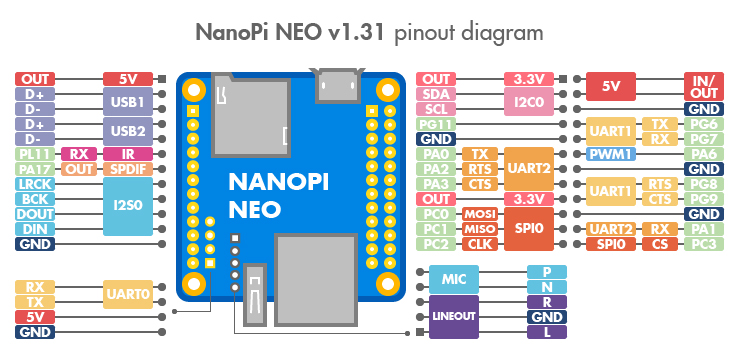

GPIOピンアサイン(サポートページからDL)

ソフトウェアセットアップ

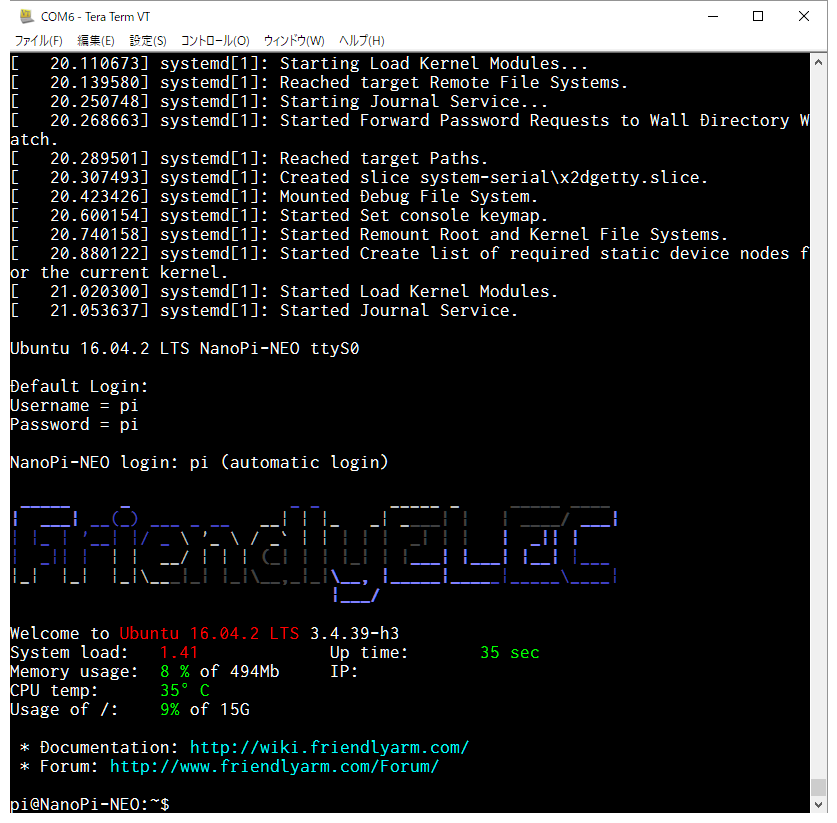

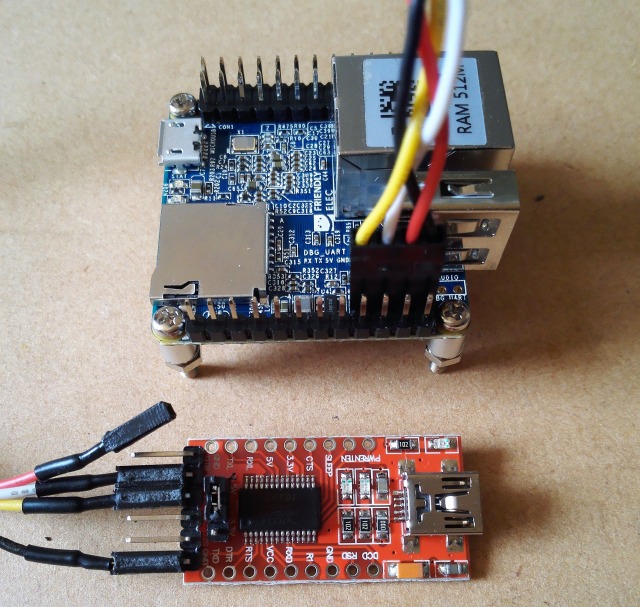

OSは8GB以上のマイクロSDカード(以下SD)に準備するが,先にコンソールの出力を見てみようとシリアルUSB変換を付けて電源をONしてみた

コンソールはDebug Port(UART0)として最初から4ピンが付いている(接続は115200bpsのN81)

しかしうんともすんともで何も出力されなかった・・・

おかしいなと思ったが調査は後回しにしてOS(nanopi-neo_ubuntu-core-xenial_3.4.39_20170523.img)を書き込んだSD(16GB)をセットすると問題なく起動した(マイクロSDが未セットだと起動しないのかな?)

HELLO! BOOT0 is starting!

boot0 version : 4.0.0

boot0 commit : 4957b8055313f6768659ed788f0a17e34b4c3eec

fel_flag = 0x00000000

rtc[0] value = 0x00000000

rtc[1] value = 0x00000000

(略)

[ 20.880122] systemd[1]: Started Create list of required static device nodes for the current kernel.

[ 21.020300] systemd[1]: Started Load Kernel Modules.

[ 21.053637] systemd[1]: Started Journal Service.

Ubuntu 16.04.2 LTS NanoPi-NEO ttyS0

Default Login:

Username = pi

Password = pi

NanoPi-NEO login: pi (automatic login)

_____ _ _ _ _____ _ _____ ____

| ___| __(_) ___ _ __ __| | |_ _| ____| | | ____/ ___|

| |_ | '__| |/ _ \ '_ \ / _` | | | | | _| | | | _|| |

| _|| | | | __/ | | | (_| | | |_| | |___| |___| |__| |___

|_| |_| |_|\___|_| |_|\__,_|_|\__, |_____|_____|_____\____|

|___/

Welcome to Ubuntu 16.04.2 LTS 3.4.39-h3

System load: 1.41 Up time: 35 sec

Memory usage: 8 % of 494Mb IP:

CPU temp: 35°C

Usage of /: 9% of 15G

* Documentation: http://wiki.friendlyarm.com/

* Forum: http://www.friendlyarm.com/Forum/

pi@NanoPi-NEO:~$

(全コンソールログ)

コンソールは自動的にログインするようだ(npi-configで変更可能)

またSDの構成を見てみると16GB全体を使用するように変更されていた

pi@NanoPi-NEO:~$ df -h

Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on

udev 166M 0 166M 0% /dev

tmpfs 50M 2.7M 47M 6% /run

/dev/mmcblk0p2 15G 1.3G 14G 9% /

tmpfs 248M 0 248M 0% /dev/shm

tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock

tmpfs 248M 0 248M 0% /sys/fs/cgroup

/dev/mmcblk0p1 40M 15M 26M 37% /boot

tmpfs 50M 0 50M 0% /run/user/1000

pi@NanoPi-NEO:~$ sudo fdisk -l

Disk /dev/mmcblk0: 14.7 GiB, 15720251392 bytes, 30703616 sectors

Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes

I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disklabel type: dos

Disk identifier: 0xfcc96e95

Device Boot Start End Sectors Size Id Type

/dev/mmcblk0p1 49152 131071 81920 40M 83 Linux

/dev/mmcblk0p2 131072 30703615 30572544 14.6G 83 Linux

pi@NanoPi-NEO:~$

とりあえず

pi@NanoPi-NEO:~$ sudo aptitude update

(略)

pi@NanoPi-NEO:~$ sudo aptitude safe-upgrade

(略)

pi@NanoPi-NEO:~$ sudo shutdown -h now

[ 1925.076147] Power down.

自動的に電源は切れない

ウェブカメラを接続

これだけコンパクトだとNASやネットワークカメラの制御に使えるかなと考える

そこでカメラを付けてみることにし,かなり前に処分販売していたUVC対応のウェブカメラを押し入れの奥から取り出す(UVC対応なら簡単に接続できる)

ウェブカメラ接続後

pi@NanoPi-NEO:~$ ls /dev

android_adb loop4 tty1 tty42 uhid

apm_bios loop5 tty10 tty43 uinput

autofs loop6 tty11 tty44 urandom

block loop7 tty12 tty45 usb_accessory

bus loop-control tty13 tty46 usbdev1.1

cachefiles mapper tty14 tty47 usbdev2.1

cedar_dev media0 tty15 tty48 usbdev3.1

char mem tty16 tty49 usbdev4.1

console mmcblk0 tty17 tty5 usbdev4.2

cpu_dma_latency mmcblk0p1 tty18 tty50 usbdev5.1

cuse mmcblk0p2 tty19 tty51 usbdev6.1

disk mtp_usb tty2 tty52 usbdev7.1

disp net tty20 tty53 usbdev8.1

fb0 network_latency tty21 tty54 v4l

fb1 network_throughput tty22 tty55 vcs

fb2 null tty23 tty56 vcs1

fb3 ppp tty24 tty57 vcs2

fb4 psaux tty25 tty58 vcs3

fb5 ptmx tty26 tty59 vcs4

fb6 pts tty27 tty6 vcs5

fb7 random tty28 tty60 vcs6

fd rfkill tty29 tty61 vcsa

full rtc tty3 tty62 vcsa1

fuse rtc0 tty30 tty63 vcsa2

hdmi shm tty31 tty7 vcsa3

i2c-0 snd tty32 tty8 vcsa4

i2c-2 spidev0.0 tty33 tty9 vcsa5

initctl stderr tty34 ttyGS0 vcsa6

input stdin tty35 ttyGS1 video0

ion stdout tty36 ttyGS2 vmouse

kmsg sunxi-multi-ir tty37 ttyGS3 watchdog

log sunxi_pwm tty38 ttyS0 xt_qtaguid

loop0 sunxi-reg tty39 ttyS1 zero

loop1 sunxi_soc_info tty4 ttyS2

loop2 tty tty40 ttyS3

loop3 tty0 tty41 tv

pi@NanoPi-NEO:~$ lsusb

Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub

Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub

Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub

Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub

Bus 004 Device 002: ID 1e4e:0103 Cubeternet

Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

pi@NanoPi-NEO:~$ ls -l /dev/video*

crw-rw----+ 1 root video 81, 0 Aug 15 07:32 /dev/video0

pi@NanoPi-NEO:~$

正常に認識されているようだ

そしてvlcを使用して配信,rtspでPCから確認したところ映像の確認はできた

コーディックがMPEG-2(H.264ではかなり厳しい)で,320x240の10fps位なら監視カメラとしては耐えれる程度になる

しかし何度かNanoPiのイーサネットが異常(?)になりネットワーク遮断が発生

原因は不明だで次回は別OSで試してみようと思う